����z�@�k��\����l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�{���̕�F�ɕt�����ꂽ�{�ł̘œ��Ƃ��̍\���@�\�\ �O�i

�@���a�l�\��N�\�ꌎ�A��x�ڂ̃C���h���֏��q�̐܂�A���s���ꂽ�É��������̔~���S���Y���Ǝu�c���]���A�u�c����̂�������̈�������i���\��ˁj���Ƃ��Ȃ��A�킳��̉^�]����ԂŁA�g���̎߉ޖ��֗���ꂽ�̂͌܌��\����ł����B

�@�v���Ԃ�̑ΖʂɁA�C���h���֏��q�����̎v���o����肠�����̂ł����A���̎��A�~�������A

�@�u����z�̃v�����g�́A�@���ɂ�����ł��B�R�����́A�Ǐ��S�ՁA�ӂ��̂�����ʂ��A�Ƃ������t�ʂ�A�����v�����g�����邽�тɁA�\�����\����ǂݕԂ��Ă��܂��B�v

�@�ƁA���炳�ꂽ���t�́A���̎��M��E�C�Â��Ă����ő�̂��̂ł����B

�@�m���ɁA���A���������Ă���v�����g�̗p��͓���ł���A���͂̈Ӗ��́A�X�ɂ��݂Ƃ�ɂ������̂ł��傤�B�R���N�ɂł��킩��₷���������Ƃ͈�w�ނÂ��������ƂȂ̂ł��B���߂ď����オ�����v�����g�𗝉�����悤�A�~�����̂悤�ɉ��x�����x���ǂݕԂ��Ă��炢�������̂ł��B

�@��x�ǂ�ł݂āA

�@�u�܂��ނÂ��������Ƃ������Ă���v

�@�Ɠ������ĂẮA�����ɂȂ��Ă��A�v�����g�̈Ӗ�������Ȃ������ł͂Ȃ��A�@�،o�̋���������Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă��܂��܂��傤�B�@�،o�̋���������Ȃ��ł��āA�ǂ�ȂɐM���Ă��Ă��A�Ⴂ�������v�I�ȐM����ʂ��o�邱�Ƃ͏o���Ȃ����Ƃł��傤�B

�@�܌��\������A��B��심����։����Ă݂�ƁA�V�����V�Îs�̓��{�R���@����C����s����l�����ʂ̂��莆�����Ă��܂����B�����l�Ƃ͏I��ȗ��O�\�N�̖@�F�ł���A���������J�����Ă݂�ƁA�O��̃v�����g�u���q���Ƌv���̖{���v�ɑ��鏊�����q�ׂ��Ă��܂����B

�@�v�����g�̊��z�������̂́A�����l�����߂Ă̂��Ƃł���A�E�C�S�{�����т��o�������̂ł��B�{�l�ɒf��Ȃ��A������Љ��͎̂���Ƃ͎v���܂����A�����A�Q�l�ɂȂ�_�����X����܂��̂ŁA�S�������Ɏʂ��Ă݂܂��傤�B

|

�얳���@�@�،o�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܌��\���@�@����s��

�@�䖳���ɑł������A���炢��������܂��B���̌�A���ς��Ȃ��䐸�i�̌䎖�A����\���グ�܂��B���̂��ыM�d�Ȍ�@��������������A���ɗL���A�������\���グ�܂��B

�@���{�R�̋N�����{�̒��ɂ́A�M�҂��Ȃ��m�肠�����Ȃ��n�ɁA���A�������������X�������܂��B����ڂ̌������A�������̗͂���������́A�K���@��̗��t��������͂��ł������܂��B���̗��t��������̂����@�@��̌��Ђł���̂ɁA�@��͋p���Ĕے�I�ł���̂����Ɏc�O�ł���܂��B����l�l�̘_�������A�@��̃G�|�b�N�Ƃ������ׂ���@��ł���܂��B

�@�z�{���m�̘_���́A�i���Z���X�ł���܂��B���Y�̊���ɁA�X�g�D�[�p�ƃ`���C�g���̋�ʂ��Ȃ��A���ׂē��ƖĂ��邱�Ƃ���ɂ���Ă���܂����A���Y���A�����m��ʂ͂����Ȃ��A�w���ł����̂��炢�̋�ʂ͕t���͂��ł���܂��B

�@���{�@�،o�̒��ɁA�X�g�D�[�p�Ƃ��`���C�g���Ƃ��o�Ă��܂����A����̓��ɑ��ăX�g�D�[�p�ƃ`���C�g���̓�̌��t�ŕ\����������������܂��B

�@�v���ɁA�@�،o���������́A���ɁA���̋�ʂ����R�Ƃ��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��X�A�����J�����q���̗L���ׂ邱�Ƃ��o���܂���A���ɂ̓X�g�D�[�p�Ǝv���Ă��������A�`���C�g���������ƌ������Ƃ����蓾�邵�A�܂����̋t������͂��ł��B�����Ŗ@�،o�̖�́A�S�ē��Ƃ������t�Ŗꂽ�̂ł���܂��傤�B�܂��ɖ���ł���܂��B

�@���Ɍ��肠�镧�q�����u�s�{�����q���v�̕����ɂ܂ŁA�����ɐM���g�߂čs���Ƃ���ɁA�v���{���̈̑�_�͂�����܂��B�v���{���Ȃ�����u�s�{�����q���v�̊g�傪����܂��B�܂��Ɋ��S�����ȕ��g�ςƂ����ׂ��ł���܂��B�v���{���̖{���ςȂ��A�X�g�D�[�p�ƃ`���C�g���́A�I���W�i���ƃR�s�[�A�{���ƋU���Ƃ������Ƃɂ����Ȃ�܂��傤�B

�@�������u�s�{�����q���v�́A���҂̑����Ɋi�������Ă���܂��ʂ��A�����܂Ő^�g�q���Ɋ�����Ƃ��납�琶�܂ꂽ���̂ŁA���q���������̐ϋɓI���߂ł���@��ł���܂��B���Ƃ��^�g�q���̊������Ȃ��Ƃ��A�N�����{���ׂ��A�Ƃ����Ӗ��ł���܂��B

�@�����A���@�吹�l���^�g�q�����������Ă���ꂽ��c�c�ǂ�ȂɊ������ꂽ���Ƃł��傤�B�����A��t���l���^�g�q�����A�吹�l�̈Ⓔ��Ċ�������܂����B�吹�l�̂���сA�������肩�Ǝv���Ɨ܂����ɂ����܂��ʁB

�@�g���R�����������A�^�g�q���̊������Ă���̂ɁA���������Ă���Ƃ͐��Ɏc�O�ł���܂��B

�@�V������䗈�R�������B�܂���肠���Č䋳�������������܂��B��@�̂��ꂮ����䎩�������ꂽ���A���F��\���グ�܂��B�@�@�@�@�@����

�@�@�@�������ی��l�l |

|

�@�����l�́A���A���ꌧ�J�����A���ƒm�肠���A���̌�A���N�̊ԁA���V�C���h�J���ɐs�͂��A�A����A�̋��V�Âƍ��n�̈�m�J�̗�֒n�ɁA���ꂼ�ꕧ�q�������������ꂽ���{�R���V�̈�l�ł����A�����l�̏����̔@���^�_�����@�@����ɟ��R�Ƃ��ċN���ė~�����A�Ɗ�킸�ɂ���Ȃ����̂ł��B

�@���Ȃ��Ƃ��_�͕i�ʕt���̋N�����{�Ɋւ��āA�@��̖{���ς������ɋÏW���ė��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�łȂ���A�@�،o�͑m���̓n���̓���ɂ����Ȃ��܂܂ƂȂ��Ă��܂��ł͂Ȃ����A�ƗJ��������Ȃ����̂ł��B

���{���̕�F�ɑ���o���t���ƕ��������̒���

�@����l����\�����́A���@�吹�l���O�\��˂̌�N�A�[�B�����R���̈����X�ɗ����āA�����m��ɏ��鑾�z�Ɍ������A�����J�@��錾���ꂽ�����ł����B���̓��A���́A�����s�i���`���̍������j����ɂ����āA���Ƃ̎����Ƃ���吹�l�̌䑸���̊J�ዟ�{���s�����̂ł����A���̌䑸�������ꂽ���t�́A�g���̎߉ޖ��́A��R�o���t��������킵�Ă���吹�l�̗���(��Z�O�Z���`)���ލ����ꂽ��B�����̌��c�`���t�ł���A�p�ނ��A���̎��̗]�ނ��g����������̖ł����B

�@������݂�A�g���̎߉ޖ��̊J�����{�ƁA���g��̐��@��̂��߉ނ��܂̕����i������\��Z���`�j�̊J�ዟ�{���s��ꂽ�̂́A���a�l�\��N�\�����A���߉ނ��ܐ����̐����ł����B�Â��ė���\�N�\�����ɂ͌o���ʕt���̑吹�l�̗������J�Ⴓ��Ă���A���̎��Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���悢��{��̉��d���Â��������ł���ƔO�肵�A���̌����@�^�̉~�n���F���Ă������̂ł��B

�@���܂��܂��̓��A�����Ƃɂ����ĊJ�ዟ�{�����䑸���̗p�ނ��A�߉ޖ��̗����̗p�ނƓ������̂ł������Ƃ��납��A�q�吹�l���{���̏�s��F�Ƃ��ė�R������A�v���̖{�����߉ނ��܂��e�����ʕt�����ꂽ���͉̂��ł��������B����͈��@�،o����z������H�ƁA�v���̖{�����߉ނ��܂̕������������{���邱�Ƃł͂Ȃ��������r

�q���Ƃ��A���̕����̒��j�����u�{��̖{���v�ł���A�u�{��̖{���v�̋��`�I�m���ɂ��ẮA�吹�l�̐��U��q���Ď��q�Ⴓ�ꂽ�Ƃ���ł������Ă��A���̕����𒆐S�Ƃ���u�{��̉��d�v�u��}���_�����d�v�̌����́A�吹�l�̌�ݐ����ɂ��������ꂸ�A�吹�l�̖Ō㎵�S�N�̍����Ɏ����Ă��A���܂��n��ɂ��̎p���e������킳���A�ނ���@�w��ł͓��Ղɂӂ���Ă���ɂ���������Ԃł͂Ȃ����r

�q���̂܂܂̏�Ԃ��Â��Ȃ�A�u�{��̉��d�v�̌����͉i�v�Ɏ������邱�Ƃ͏o���Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����B����͑吹�l�̔ߊ�����������łȂ��A���B���g�A�{���̕�F�̈ꕪ�Ƃ��āA�v���̖{�����߉ނ��܂��t�����ꂽ�N�����{�̕����ɂ��ނ����ƂɂȂ�͂��Ȃ����r

�q�����������Ƃ́A�f���ċ������ׂ��ł͂Ȃ��B�@��S�̂�����ɋC�t���Ȃ��ł���̂ł���A���₩�ɋC�t�����˂Ȃ�Ȃ��B�@��S�̂�����ɔ�����Ȃ�A�����������͒f�ĂƂ��ĉ��߂��߂˂Ȃ�Ȃ��r

�@�Ǝv�����߂��炵�A�݂����玄���g�̌��f�̂ɂԂ��ɕڂ������v����[���������̂ł��B

�@���ꂩ���E�O�����������A�@�F�̒��s�ێt���A�v���Ԃ�ɋʐ쓹��ɖK�˂ė��܂����B�ނ͎��̗��璆�A�����Η��K���Ă����悤�ł����A���Ɖ�̂͋v���Ԃ�ł����B���e�ɂ͎���z�̃v�����g���n���ȗ��S���܂Ƃ߂Ă��������Ă��܂����B

�@��l�̘b�́A���R�v�����g�̓��e�Ɋւ��鎿�^�����ɏW�����܂����B�����Ęb���@�،o�̕t���_�ɋy�сA�v���̖{�����߉ނ��܂��@���_�͕i�̕ʕt���ɂ����āA�{���̕�F�ɑ��Ė@�،o�̌o����t�����A���̕t���Ƌ��ɍ������ꂽ���Ƃ́A�@�،o���E���u�E����E���ʁE���{����Ƃ������H�ƁA���̎��H�̓����ɁA�v���̖{�����߉ނ��܂̕������������{���邱�Ƃł���Ƃ����i�ɂȂ����Ƃ��A���t�́A

�@�u����܂ł̓��@���w�ł́A�_�͕i�̌o���ʕt�����A�{���Ǝ��̂��̂Ƃ��ċ������Ă��A�N�����{�̕����ɂ��ẮA�w�ǂ�����݂��Ă͂��܂���ł����B�v

�@�ƊS�Q�o����l�͍K���ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂Ȃ�A���@�剺�̑m���Ƃ����h�M�k�Ƃ����A���̖w�ǂ̐l�X�́A��R������A�{�����߉ނ��܂���@�؈��A�{��̑�ڂ̕t���������Ƃ͒m���Ă��Ă��A�N�����{�̕����܂ł��Ă���Ƃ͏��m���Ă��Ȃ�����ł��B

�@��������m���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���Ƃ���ɂ͖@�،o�̌o�T���������A���ɂ͖@�،o����u���A����ڂ������Ă͂��Ă��A��c���{�E�������{�E�ߏ���ŁE�������v�A�㐶�P�����͂������ł����āA�{��̖{���̉����邩���m�炸�A�{�������̐��������@���m��Ȃ����Ƃ�[�I�ɂ���킵�Ă���̂ł��B

�@�e�̍��Y�𑊑����Ă��A�e�̉����v��Ȃ��l�́A�e�̂�������Ă܂���B�e�̋��{�����܂���B���Ƃ��A�s�����Ƃ��Ă����ԓI�`���ɂ����܂���B�����A����ڂ������Ă���l�X�ŁA�N�����{�̕����͂����ɁA�S�q��_�E���ʑ喾�_�E�单�V�����ב喾�_�܂ł��Ղ��Ă���l�X���Ȃ�Ƒ������Ƃł��傤�B�e��m�炸�u�����̖M�v�����܂悢�o���{���̗ނł�������܂���B

�@����͈�ʐM�҂Ɍ��炸�A�B�X����w���҂̊Ԃł����Ȃ��悤�ł��B���Ƃ��ΐ_�͕i�ʕt���̋N�����{�̓����A�����āu�o�����v�Ɖ��߂��Ă���l�X����������ł��B�A���A���̓������O�ɂ��q�ׂ܂����悤�ɁA��s�E���Ӎs�E��s�E�����s�Ƃ����{���̎l���F��e�d�Ƃ���u�v�������̖{�����߉ނ��܂̕����v�Ȃ̂ł��B

�@�����ŁA������x�A�@���_�͕i�̕t���i�̌o�����ӂ肩�����Ă݂܂��傤�B

�@�܂����v�t���Ƃ��Ď��̂悤�Ɏ�����Ă��܂��B

|

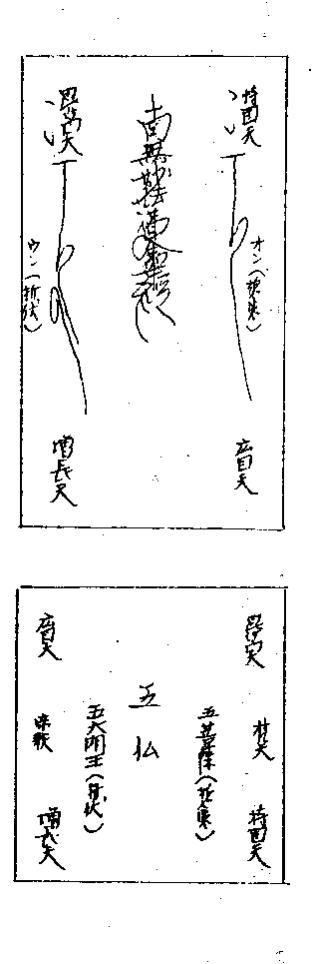

�v���������������A

�@���̈�̏��L�̖@ �c�c�c�c�����`

�@���̈�̎��݂̐_�� �c�c�c�c�p���`

�@���̈�̔�v�̑� �c�c�c�c�̌��`

�@���̈�̐r�[�̎� �c�c�c�c�@���`

�F���̌o�ɂ����Đ鎦�������c�c�c�c�����` |

|

�@�����ɂ����u���̌o�v�Ƃ́A�@�����ʕi�𒆐S�Ƃ����@�،o��\���i�A�����@�����ʕi�ɂ����ċv���������J�����ꂽ�{�����߉ނ��܂̗��ꂩ�猩����\���i�̖@�،o�̂��Ƃł����āA���@�吹�l�́A����ɂ���āu�{��̌d���`�v��ł��o����Ă���̂ł����A����́A���̌o���̂�����ɂÂ��Ƃ���́A

���̌̂ɁA�A�@���̖Ō�ɂ����āA�܂��Ɉ�S�ɎE���u���A����E���ʂ��A���̔@���C�s���ׂ��B

�@�ƍ�������ꂽ�@�،o���H�̍s�@���A���@�Ƃ��Đ������Ă�����̂ɂق��Ȃ�܂���B�܂�d���`�̋��@�́A��@�t�̍s�@��������Ă���̂ł��B

�@�@�،o�ȑO�̑召�拳�͂��Ƃ��A�@�،o瑖�ɗ��r�����V�䋳�w�ɂ����ẮA���@�͌��̌����w���w�j�ɂ����Ȃ����̂ł���A�C�s�҂́A���̋��@�̎w�j�ɂ���āA���@�Ƃ͕ʂ̍s�@���N�����A�����͘Z�g�������s���A�����͎~�ϑT����C���A�����͒���ځA�[�O�����ƂȂ��A�����͓������̌얀���A�Ƃ��������ɂ���Ď����ꂽ���o�̋��n�������āA���ꂼ��ɍł��D�܂����s���N�����A�s�𐳊o�̎�i�Ƃ��Ă����̂ł��B

�@�@���ݕ�����[�̓��͑�����ǁA��������̌������邩��

�@���̌É̂́A���@�ƍs�@�̊u�₵�������̏@���݂̍����[�I��慎h���Ă�����̂Ɛ\����܂��傤�B

�@�R��ɁA�{��̖@�،o�ɂ����ẮA���@�ƍs�@�Ƃ͕ʁX�̂��̂łȂ��A�{����̂̂��̂Ƃ��ĊJ������Ă���A�@�،o���s���铖���ɂ́A���ɋv���̖{�����߉ނ��܂̕��ʁX��̂��ׂĂ̂��̂͌�����������A�܂��X�ɋ��ނׂ������̂��Ȃ���̐��E�A�{����Z�̕����y���W�J����Ă���̂ł��B

�@����́A�Ƃ���Ȃ������{�����߉ނ��܂��@���_�͕i�ɂ����ĕt�����ꂽ�@�،o�̋��@�ɁA�{���ʏ�̌d���`���A�{���̌����̂Ƃ��ċ���A���ꂪ���̂܂܍s�@�ƂȂ��Ă�������ł��B���E�s�E���e�X�ʁX�̂��̂łȂ��A���O��ʎ��̂��̂ł��Ȃ��A�{���ʏ�̌����̂Ƃ��āA�{���A������@����Ă�������ł��B

�@�]���āA�����������s�؋�̖@�،o���A�E���u�E����E���ʁE���{����Ƃ������H�ȊO�ɁA�ʂɑ��̍s�@�𗧂Ă�K�v���Ȃ��A�܂����̎��H�̉��ɁA�X�ɐ��o�̋������߂�Ƃ����K�v���N���蓾�Ȃ��̂ł��B

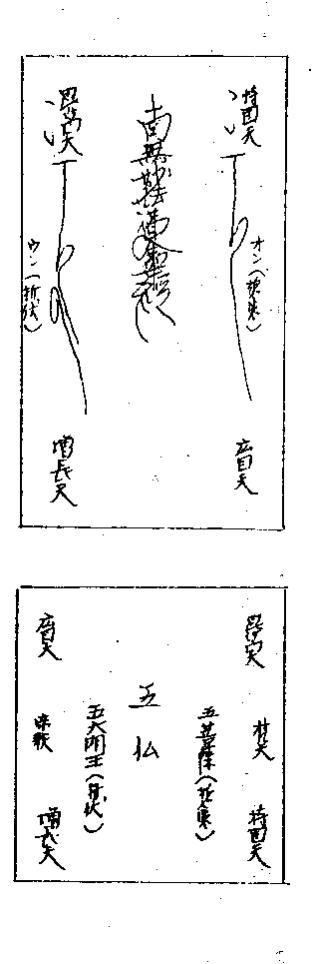

�@���݂ɁA�d���`�Ƃ������Ƃɂ��Ĉꌾ�ӂ�Ă����܂��傤�B�d���`�Ƃ����̂́A�v���̖{����Z���鍪�{�I���@�A�����v���̖{�����߉ނ��܂̈ꕧ��ɁA�܂̋����I���ڂ��A�d�����Ȃ���Ӗ�����Ă���Ƃ������Ƃł����āA�_�͕i�̏ꍇ�A�u�@���̈�̏��L�̖@�v�Ƃ͖����`�A�u�@���̈�̎��݂̐_�́v�Ƃ͗p���`�A�u�@���̈�̔�v�̑��v�Ƃ͑̌��`�A�u�@���̈�̐r�[�̎��v�Ƃ͏@���`�A�����āu�F���̌o�ɂ����Đ鎦�������v�Ƃ͋����`�ł���A�Ƃ���Ă�����̂ł��B

�@�����`�́u�@���̈�̏��L�̖@�v�Ƃ́A�{�����߉ނ��܂̋v�������̎������̂��̂ł���A�J�O����̋��@�Ƃ��Ă���킳�ꂽ�ꕧ��̓��e���̂��������̂ł���A����͖{�����߉ނ��܂̐l�i���ɂ����V�n�Ֆ�����^���Ƃ������̂ł��Ȃ��A�܂����߉ނ��܂̉��ɂ����āA���߉ނ��܂��͂��ߏ\�����ʂ̏��������炵�߂Ă���{�̓I���@�Ƃ������̂ł��Ȃ��A�����܂ł��{���ʏ�̂��́A�{�����߉ނ��܂̉����������̎��߁E�����Ƃ��Ď��݂��Ă�����̂Ȃ̂ł��B

�@���ɁA�p���`�́u�@���̈�̎��݂̐_�́v�Ƃ́A�@�����ʕi�Ɏ�����Ă���{�����߉ނ��܂́u�@���閧�_�ʔV�́v�Ƃ����A���̎O���Z�ʂ́u�_�ʂ̗́v�̂��Ƃł����āA���͂Ƃ��Ĉ�؏O�����~�ύϓx���邽�߁A�₦�Ԃ��Ȃ�������Ă�����̂ł��B����͖@�،o��M������̂ɂ��A�M���Ȃ����̂ɂ��A�V��j���E�n�x�M�ˁE�l����z���A��̍��ʂ��z���A�l�ނ݂̂Ȃ炸�A���b�ɂ���؈ꑐ�E���I��o�ɂ܂ł������ɂ�������Ă���~�ς̎��͂������Ă���̂ł��B

�@���ɁA�̌��`�́u�@���̈�̔�v�̑��v�Ƃ́A�u�@���閧�_�ʔV�́v�Ƃ������́u�@���閧�v�̂��Ƃł����āA�u�_�ʔV�́v�����S�I�Ȗ��ӂ̋~�ϗ͂�����킵�Ă���̂ɑ��āA���S�I�Ȗ��s�̓����̗͂�����킵�A��؏O���������u�Ⴊ�q�v�Ƃ��Đێ�E�����E�ꖡ�Ƃ���A������u�@�䓙���فv�̖{��͂̌���ƂȂ��Ă�����̂ł��B

�@��ɖ����`�ɂ����ẮA�v���{���̐l�@�s��̎��`������킳��A���A�p���`�Ƒ̌��`�Ƃɂ����ẮA�v���{���̗̑p�s��̎��`������킳��Ă��܂��B����́A���Ƃ��Α��z�Ƃ��̌��̔@�����̂ł���܂��傤�B���z�̂Ȃ����͂���܂���B���̂Ȃ����z�͂���܂���B���z�ƌ��́A��ɓ����s��A��������Ă���̂ł��B

�@���̓����s��̎��`�́A���́u�@���̈�̐r�[�̎��v�ɂ��Ă����l�Ɏ�����Ă��܂��B���Ƃ��ƕ����́A������Ήʂ���A�Ƃ����悤�ɎO�����ʂ��咣���A�C�s�̈��������Ă����A���̕��ʂ�������Ƌ����Ă��Ă�����̂ł����A�����ł́A���̈��ʂ������s��ł��邱�ƁA�@�̂悤�ɉ؉ʓ����ł��邱�Ƃ��u�r�[�̎��v�Ƃ����Ă���̂ł��B���Ƃ͏C�s�̋�E�A�ʂƂ͌��̕��E�ł�����̂ł����A�吹�l���u�J�ڏ��v�ɁA

��E�����n�̕��E�ɋ�A���E�����n�̋�E�ɔ����āA�^�̏\�E��A�S�E��@�E��O�O��Ȃ�ׂ��B

�@�Ƌ����Ă���ʂ�A�v���̖{���̕��g��ɂ����Ă��A���ʁX��̕����y�ɂ����Ă��A��E��茩���]�����ʂ̈��s���A���E��茩���]�ʌ����̉ʓ����A���n�ȗ��A�{���s���ł���A�{�����{���������s��̂��̂ł���A�Ƃ������`�������������Ă���̂ł��B

�@�����āA�ȏ�̖��E�́E�@�E�p�̎l�d���`���A�ꕪ���R�炳���A�F�����ς����A�u�F���̋��ɂ����Đ鎦�����v���ꂽ���Ƃɂ���āA�@�،o�̌o���i�o�T�j���̂��̂��A���͂�P�Ȃ镶���ł��Ȃ��A�����ɂ���Ă���킳�ꂽ�N�w�ł��Ȃ��A�M��A�����������������`�ƂȂ��Ă���̂ł��B�吹�l�͖@�،o��\���i�𖭖@�@�،o�̌��̑�ڂɑF���A�d���`��ɂ��Ƃ����āu�l�M�ܕi��v�ɁA���̂悤�ɐ\����Ă��܂��B

���@�@�،o�̌��́A�o���ɂ��炸�A���̋`�ɂ��炸�A�����ꕔ�i������\���i�j�́i�v���̖{�����߉ނ��܂́j������̂݁B���S�̍s�ҁA���̐S��m�炴��ǂ��A�������A������s����ɁA���R�Ɂi�{�����߉ނ��܂́j������ɓ���Ȃ�B

�@�@�،o�́A�{�����߉ނ��܂̐l�@�s��E�̗p�s��E���ʕs��Ȃ�v���̖����̂��̂Ȃ̂ł��B�]���āA�@�،o���������o�҂́A���̂܂܋v���̖{�����߉ނ��܂̕��g�����������҂ł���A�{�����߉ނ��܂̎O���Z�ʂ̔@���閧�_�ʔV�͂����������҂ł���A�܂������ɁA�{�����߉ނ��܂̋v���̕����y�i�{���{���s��̑m���j�����������҂ł���A�Ƃ��\����܂��傤�B

�@�吹�l���݂�����u�@�،o�̍s�ҁv�Ɩ����ꂽ�Ƃ���ɂ́A���������Ӗ����ӂ��܂�Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@�،o�̍s�҂��A�O�E�Α�̂������ɂ����āA�������O�E���]�̈��ʂ�蒴�E���邱�Ƃ��o����̂��A�����@�،o���d���`����̂��̂ł���A�{�����߉ނ��܂̐l�@�s��̗́A�̗p�s��̗́A���ʕs��̗͂��̂��̂ł���������ł���A�Ƃ����ق��͂���܂���B

�@���āA�����Œ��ӂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���̌��v�t���i�ɂ����āu�@���̈�̏��L�̖@�v�u�@���̈�̎��݂̐_�́v�u�@���̈�̔�v�̑��v�u�@���̈�̐r�[�̎��v�Ƃ����A���̎l��v��́u�@���v�Ƃ́A�\���܂ł��Ȃ��v���̖{�����߉ނ��܂̂��Ƃł����A���́u�@���v�Ƃ������̂��A��@�t�ƋN�����{�̕��ɂÂ��āA

|

���ɒm��ׂ��A���̏��͑������ꓹ��Ȃ�

�����A�����ɂ����Ĉ��ӑ����O�W�O����

�����A�����ɂ����Ė@�ւ�]��

�����A�����ɂ����Ĕʟ��ς������� |

|

�@�Ƌ����Ă���A���́u�����v�ɑ��Ă�����̂ł����āA�����ɂ����u�@���v�Ɓu�����v�Ƃ́A�S�����`��ł���Ƃ������Ƃł��B

�@�O�ɂ��ĎO�ɂ킽���ďq�ׂė��܂����悤�ɁA

�@�@�،o���H�̓����́A�v���̖{�����߉ނ��܈ꕧ�̐��o���Ă��鐹�n�ł���A���@����Ă��鐹�n�ł���A���ւ��ğ��ς������悤�Ƃ���Ă��鐹�n�ł���Ƃ��������A�{�����߉ނ��܂̋v���̕��g�ɕ�ېێ悳��Ă��閳�ʖ��ӂ̉ߋ������A���ʍ��̊ԁA���ꂼ��ɖ������x�ƂȂ����o�𐬂��A���@����A���ς��ꂽ���n�ł���ƕ\�����������A�Ӌ`�̋�������邱�Ƃ͂����܂ł�����܂���B�����ŁA�����āu�@���v�Ƃ��킸�A�{�����߉ނ��܂̋v���̕��g���J���āu�����v�Ƃ������̂ł��B

�@���g�̂��߉ނ��܂́A�����A���ʖ��ӂ̉ߋ������ے����Ă��鑽��@���Ɠ������A���̕����̋V������邱�Ƃɂ���āA���n�ȗ��A���ԓI�Ɉ꒼����ɁA��A���I�ɘA�ȂƂ��ĘA�����ė��Ă��閳�ʖ��ӂȂ�ߋ����̌n���ɓ���A�n����̖��ʖ��ӂ̉ߋ�����������g�ɕ�ېێ悷�邱�Ƃɂ���āA�������g�̖��n�ȗ���Z�̉ߋ�����A��̓I�����Ƃ��Ă���킵�A�Ȃĕ��g�̋v���������J������Ƌ��ɁA���̋v���������^���ł��邱�Ƃ��A���ʖ��ӂ̉ߋ����ɂ���Ď������߂Ă���̂ł��B����@���̏ؖ��Ƃ́A���̎����ے�������̂ɂق��Ȃ�܂���B

�@�����A�v���̖{�����߉ނ��܂̉ߋ�����J���A���ʖ��ӂ̉ߋ����A�������̉ߋ��́u�����v�ƂȂ�A�������̉ߋ��́u�����v����g�ɐێ悷��A�v���̖{�����߉ނ��܂ƂȂ�킯�ł��B

�@�]���āA���v�t���́u�@���v���܂��A�J���Ζ������̉ߋ��́u�����v�ƂȂ�A�d���`�̖@�،o�́A�d���`���ꂼ��ɖ��n�v�������A�������̉ߋ����ɂ���Ă��߉ނ��܂Ɏ���܂ŁA��A���I�ɘA�ȂƂ��Čp������Ă������̂Ƃ��āA�����ɗ��j�I�d�݁A��̓I�d�݁A���ؓI�d�݂Ƃ������̂��o�����ɂ͂���Ȃ��ł���܂��傤�B

�@����́A�@�،o���H�̓����ɂ����閳���̉��l���ɂ����Ă����l�ɂ������邱�Ƃł���A�܂��N�����{�̓��ɂ��Ă����l�ɂ����邱�Ƃł��B���̓��́A���͂�P�Ȃ��̓��ł͂Ȃ��A���n�ȗ��A�ÐF���R���閳�����̉ߋ����̓��̌n����w���������ł���A��������ɐV�����v���̖{�����߉ނ��܂̓��ł���A�Ƃ������Ƃ�������̂ł��B

�@�����w�҂̊Ԃł́A���@���@�g�Ƃ����ʎ�n�̎v�z����A�_�͕i�ʕt���̌o�����A�d���`������{�����߉ނ��܂̕��ʁX��̂��̂ƌ��邱�Ƃ��o�����A�P�Ȃ闝�@�g�ɑ����鋳�@�ƌ���X��������A�N�����{�̓��ɂ��Ă��A�{�����߉ނ��܂̓��ƌ��邱�Ƃ��o�����A�P�Ȃ�o�����E�@�g���ƌ���X��������悤�ł����A�ʎ�v�z�������Ė@�؎v�z�����߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�ނ���t�ł����Ė@�؎v�z�������Ĕʎ�v�z���J��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@�@�،o�̊J��́A�����A�@���Ȃ�ꍇ�ɂ����Ă��A�@�����ʕi�����̋v���̖{�����߉ނ��܂̗���ɂ����ĂȂ���Ȃ���Ȃ�܂���B���@�E�s�@�̊J����A�O���̊J����A���y�̊J����{�����߉ނ��܂̗��ꂩ��Ȃ����̂ł��B�N�����{�̓����܂������ł����āA�����{�����߉ނ��܂̓��ł���Ȃ�A�N�����{�Ƃ́A�܂������{�����̌������{�ɂق��Ȃ�Ȃ��Ɛ\����܂��傤�B

|

���݂̍��y�ɁA�Ⴕ�͎E���u���A����E���ʂ��A���̔@���C�s���A�Ⴕ�͌o�����Z�̏������B�Ⴕ�͉����ɂ����Ă��A�Ⴕ�͗ђ��ɂ����Ă��A�Ⴕ�͎����ɂ����Ă��Ⴕ�͑m�[�ɂ����Ă��A�Ⴕ�͔��߁i�݉Ɓj���q�ɂĂ��A�Ⴕ�͓a���ɂ����Ă��A�Ⴕ�͎R�J�E��ɂĂ��A���̒��ɁA�F�A�������Ăċ��{���ׂ��B |

|

�@�Ƃ����{�����߉ނ��܂́A�{���̕�F�ɑ��鍐�������A�ꕧ������H���铖���͔@���Ȃ鏈�ł����Ă��A�����ɖ{���Ƃ��Ă̕����A�v���̖{�����߉ނ��܂̕�������������A�Ƃ��������Ȃ̂ł��B�����ɖ{��̎O����܂��B

�@�u���Ȃ͔@���A���ɒm��ׂ��A���̏��͑������ꓹ��Ȃ�B���������ɂ����Ĉ��ӑ����O�W�O���A���������ɂ����Ė@�ւ�]���A���������ɂ����Ĕʟ��ς��������v

�@�Ƃ������Ƃ́A�{�����Ƃ��Ă̋N�����{���Ȃ��ׂ����R�̐��������Ă�����̂ɂ����Ȃ��̂ł��B����́A��Ɍ�@�t�̎��H����������A���̎��H���R�Ƃ��āA�@�،o�Ɍd���`����������Ă���Ƃ����������Ȃ���Ă����̂ƁA�S�����O�ł���Ɛ\����܂��傤�B

�@�������������ɋC������āA�̐S�̕�����Y��Ă͂Ȃ�܂���B�_�͕i�ʕt���i�̒��ɂ����ďd�v�Ȃ��Ƃ́A�����ɑ�����������A�������̂��̂Ȃ̂ł��B�����A����̎��H�ƁA�{���Ƃ��Ă̋N�����{�ɂق��Ȃ�܂���B

�@���w�҂Ƃ������̂́A�Ƃ�����Ύ��H���͗��_�W�J�ɏd�_�����������Ȃ��̂ł��B���@�@�̋��w�҂ɂ����̌X���������āA����̎��H�����A���̐����̌d���`�Ɋւ��镪�͂���ɂ��A�N�����{���{�������ł���Ƃ��C�Â����A�����o�����E�@�g���Ɖ��߂���ȊO�͑S�����Ղɂӂ��Ă��܂��A���{�R���̐��E�I�͈͂ɂ킽��N�����{�ɂ��Ă��A���敧���̐^�����Ƃɂ����Ȃ��A�Ƃ����ᔻ�����o���Ȃ��L�l�ł���悤�ł��B

�@�Ⴕ�A���@�剺�̐l�X�ɁA�@�،o�̕t�������{���̕�F�Ƃ��Ă̎��o������Ȃ�A�o���t���Ɠ����ɋN�����{�̕t�����Ă��������Ȃ��A�������g�̐M�ɂ����āA�^���ɂ��̕����ɂ�������悤�w�͂��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�R���A���@�剺�̒��ɂ́A�N�����{�Ɋւ��Ď��̂悤�ɔ��������l�X�������邩���m��܂���B

�@�u���@�吹�l�̌�╶�̒��ɂ́A�@�،o�̎�s�͋�������Ă��Ă��A�N�����{�����コ�ꂽ���͂́A�w�ǂȂ��ł͂Ȃ����A�ނ����q�����{�ɂ��ẮA�^���ɔے肳��Ă���ł͂Ȃ����v

�@�Ȃ�قǍO�����N�����\����t�́u�팹�������a������v�ɂ́A

�����q���́A�ɂ��Ă����A���ɂ��ʂꂸ�A�����̒ȂɂđłĂǂ����������B�ꂭ�������Č��悩���B����Ղ��B�Ղ��B

�@�ƁA�\����Ă͂��܂��B

�@�R���A���̕��͂́A���q���Ƃ������̂́A�×��A�ɂ��Ă����A���ɂ��ʂꂸ�A�����̋��ȂŒ@���Ă��������Ȃ��Ƃ����Ă�����̂ł��邩��A���q���̐^�U���Ӓ肷��ɂ́A���݂ɋ��Ȃŕ��q����@���Ă݂邪�悢�B�ꂭ�����ɂ�������Ȃ�A����͋U���̂ł���B�Ӓ肷��ɂ́A���Ƃ��₷�����Ƃł͂Ȃ����A�Ƃ����悤�ɕ��q�����q���y�����ꂽ���t�Ƃ��Ă����Ƃ��Ă���悤�ł����A���́A���̌�������́A���������Ӗ��ɗp����ꂽ���̂ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�@�{����W�Ԃ���{�����@�A���̈�N���A�^��������A���{�R���̕��q����������ے肷�闝�R�Ƃ��āA���̌��t���E�̂悤�ȈӖ��ɉ��߂��Ă������Ƃ�����܂������A�������╶�̂���܂������߂ɂ����̂ɂ����܂���B

�@���́A���̌�����̕��͂́A�T�V���̔j�˂Ƃ��ďq�ׂ�ꂽ���̂ł������̂ł��B�O�����N������\�l���A�吹�l�̍ő�̖@�G�̈�l�ł������������̊J�R���������S���܂����B����ƊԂ��Ȃ��A�����剺�̒��ŁA�����̎������q���ɂȂ����Ƃ����͂₳��A���q���̕]���ƂȂ�܂����B���̕��]��k���팹�����A�g���̑吹�l�̂��Ƃ֕��܂����B����ɑ��đ吹�l���A�����̎������A�܂��Ƃ��q���ɂȂ����̂ł���A���߂��ɋ��ȂŒ@���Ă݂�A���]�̐^�U�́A���̏�Ŗ����ɂȂ�ł��낤�A�ƌ�Ԏ����ꂽ�̂ɂ����Ȃ��̂ł��B�吹�l���A

�@�u�ЂƂ��������Č��悩���v

�@�Ƌ���ꂽ�̂́A���q���̂��Ƃł͂Ȃ��A���q���Ƃ�����āA���Ă͂₵�Ă��錚�����J�R�����̎����̂��Ƃł������̂ł��B�吹�l���j�˂��ꂽ�̂́A���O�A�吹�l�𔗊Q���A�@�،o��掖@�����������A����܂ł��A���������q���ƂȂ����Ɛ�`����A���̙H�����㖝�Ȃ�V���̏��Ƃł������̂ł��B

�@���N�́A�����Ō㎵�S�N�����ɓ�����A�������Ƃ��Ă͊J�R�̉������Ƃ��Â��Ă���悤�ł����A�����������A�����̎����ɑ���吹�l�̒ɗ�Ȕᔻ���ӂ肩���邱�Ƃ��A�̂Ȃ��A�Ƃ͎v���Ȃ����Ƃł���܂��傤�B

�@����ɂ��Ă��{�����@�A���̐l�X���A���Ƃ���N�ɑ�\�����߂��Ƃ��Ă��A�����G����A�u�팹�������a������v�̒��̓��������ᔻ���A���q���ᔻ�Ǝ�肠��܂��āA���{�R�̕��q�������U���̗��R�̈�Ƃ������Ƃ́A�S���Ύ~�疜�Ƃ����ق��͂���܂���B�O�g����̋v���̖{���u�{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��v�Ƌ��߂��ꂽ�吹�l���A���߉ނ��܂̕��q�����y�������͂��͂���܂���B���g�̂��߉ނ��܂����̂܂܋v���̖{�����̂��̂ł���ꂽ�Ƌ���Ă����吹�l�́A���R�A���̕��q�����A�v���̖{���̕��q���Ƌ���Ă����͂��ł��B

�@�R���A�吹�l�̑S��╶�̒��ɂ́A���߉ނ��܂̕��q��������悤�ɋ�����ꂽ�����t�͂Ȃ��悤�ł��B�܂����q���������镧�������������߂�ꂽ�����t�����������Ȃ��悤�ł��B�{����s��F�̎��o�Ǝg���ɗ����ꂽ�吹�l�ɂ��āA�_�͕i�ʕt���̒��̋N�����{�̕����������Ƃ����͂��͂���܂���B����͈�̂ǂ��������Ƃł��傤�B�@���Ȃ闝�R�ɂ���ĕ��q�����{�A���������������߂鋳�����Ȃ��A�܂��吹�l�̈��Z�\��N�̐��U�ɂ����āA���̎��ւ��Ȃ������̂ł��傤�B

�@���̂��Ƃ��𖾂���ɂ́A�䂪���ɕ������`�����Ĉȗ��A�ޗǒ��E�������̎����ʂ��A�吹�l�̌�ݐ����̊��q����Ɏ���܂ł̊ԁA���q�����ǂ̂悤�ɐ��q����A���d����A�܂��ǂ̂悤�ɗp�����Ă��Ă������Ƃ����Љ�w�i���ӂ肩�����Ă݂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@����Ɋւ��鎑����w�ǎ������킹�Ă��Ȃ��̂��c�O�ł����A�܂��ޗǒ�����ɂ́A�@�����l�V�������͂��߂Ƃ��ė����Ƃ��Č������ꂽ���X�ɂ́A�K���Ƃ����Ă悢�قǕ��q�����������d�̓��E�O�d�̓�����������A�_�Ђɂ����q�����Ղ���قǂł����B

�@�����ď��������̓��́A���̔@�������̒��S�ɂ���A�l�V�����l���ł͓��Ƃ��̔w��̋����Ƃ������̒��S�ƂȂ�A�@�����l���ł͓��Ƌ����Ƃ����E�ɕ���ŏ����̒��S�ƂȂ�A��t���l���ł͏����̒��S�͋����A�����̑O�����E�ɓ����E��������������A���厛�l���ł͋����������̒��S�A�����E�����͉�L�̊O���Ă���悤�ɕω����A�₪�ē��͎��@�̗֚�̔���Y���錚�z���ƂȂ��Ă����̂ł����A����ɂ��Ă����ɂ́A�ؑ��E�Α��ɂ�����炸�A�K���Ƃ����Ă悢�قǕ��q�����������Ă����̂ł��B

�@�����ɑ��铃�̌����ʒu�̕ϑJ�A����͌��z���Ƃ��Ă����A�ނ���{�����Ƃ��ďd��ȈӋ`����߂��Ă���悤�ł��B�������߉ނ��ܒ��S������I�Փߕ��E��t�@���Ƃ������������S�ւ̈ڍs�ł���A���q���͎��͐M�̑ΏۂƑ����ė��Ă���̂ł��B

�@�����A�ޗǂ̌Î����ό��A�����͌��w����l�X�͂��Ƃ�₿�܂��A����̉����E����̕����Ɋ��D���邱�ƂȂ��A���߉ނ��ܒ��S�̐M�E���q�����S�̐M���A�ǂ̂悤�ɕς���čs�������A�Ƃ����M�ϑJ�̂��Ƃ��ӂ肩�����Ă݂邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B��t���̊ǒ����c�D���t�𒆐S�Ƃ�������Č��^���́A�}�X�R�~�ɏ���đS���I�S���W�߂܂������A��t���ł͖�t�@�����{���ł���A���q�����Ղ�d�̓��́A���������錚�����ɂ����Ȃ����̂Ƃ���Ă���A�{���̖{���^�|����R�Ƃ��Ă���̂ł��B

�@����́A�Ƃ��t���Ɍ��炸�A���厛���͂��ߖw�ǂ̎��X�ɂ����Č��������邱�Ƃł���A���@�@�ɂ�����r��{�厛�̌d�̓��A���R�@�،o���̌d�̓��A�����Ė����̑�őS�Ă���܂ł̐g���R�v�����̌d�̓��i���̐Ղ͍�����̔[�����Ɖ����Ă��܂����j�����̓����܂��A����Ɨނ������Ă�����̂ł����āA���������{���^�|�̌����́A���ׂĂ��߉ނ��܂��v���̖{���ł���Ƃ����{���ρA���q�����{�����߉ނ��܂̋v���̕��q���ł���Ƃ������q���ς���܂��Ă��Ȃ��������߂Ƃ����ق��͂Ȃ��̂ł��B

�@�ޗǒ�����A���ɃA�j�~�Y�������A���͉����Ă������q���M�́A��w���̐��͂𑝂��A�`����t�͔�b�R���{�����̖{�����t�@���Ƃ��Ȃ���A�������ȗ������o�֓����A�b�R���͂��ߑS���e�n�ɑn�����Ă���A�܂��`����t�̑����d�����ɑ��ēޗǂ̘Z�@�́A�����Ɋi�삳��Ă����Ӑ^�a�������̎O�痱�̕��q���𒆐S�Ƃ��Č������A�җ�Ȕ��Ή^����W�J���Ă��܂��B

�@�b�R�O����厜�o��t���A����蕧�q���ܗ����������A��ϓ�N�A�y�����ɂ������q���@����n�߂����Ƃɂ��A�V��@�ł��q���u�����y�����悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂����A�������O�@��t�͓��ɓn��A�����b�ʈ�苗���藼���^���̑��`�ɂ��킹�ĕ��q�����\���̕t���������Ă���A���̔��\���̕��q�����A�{���̐^���@�ɂ����鐳���㎵����C�@�i�~�X�z�j�̖{���Ƃ����Ɏ����Ă���̂ł��B���̂��Ƃ͓��ɒ��ڂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ����Ƃł���܂��傤�B

�@�����\���N���̂̂��ƂɂȂ�܂������A���Ď��́A������B��l����c���C���t�̒��w���q���Ɣ@�ӕ��x�Ƃ����{���ꕔ���������Ƃ�����܂����B���̏��i�l�\���Ł`�l�\��Łj�ɂ́A�{���^���@�̌�C�@�̂��Ƃ����̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B�����Ȃ�܂����A�Q�l�̂��߂Ɉ��p���Ă݂܂��傤�B

|

�@�㎵����C�@�́A���a���N�A�䂪�O�@��t���\��t���A�����̕��ڂ��F����Ƃ�t�������A�m���V�c�b���ȂȂ߂Ȃ炸�A�����ĉi���P��Ƃ��ׂ������������A�T������R�������߂ċ{���^���@�ƂȂ��A���N�����������\�l���Ɏ���ꎵ���̊ԁA�閧��䶗��̓���𑑂�A���ЁA���v�̖@�Ђ����A�e���������ɑ��ċ��[�����������Џ����̋F�O���̂�������̂ɗR��������̂ŁA��t������́A�ݑ�̒��҂��A���̖@���C���A��S�L�]�N�̋v�����ɏ�A�A�ȂƂ��Đ��邱�Ƃ��Ȃ��������A�����ېV�̍ہA�������R�̒���Ƌ��ɁA�ꎞ�p�~����ꂽ�̂ł���B

�@����ǂ����ς́A�Q�������܂�A�����\�ܔN�����A��C�@�ċ��̒�����J������Ɏ������̂ŁA���N�ꌎ�������N�āA���s����썑���̟@�������ċ{��������ɋ[���A�{����艺���������Ƃ���̕É��̌�߂�d��ɕ�����āA�ꎵ���ԁA�����𒊂āA�ʑ̈����E���N�������F���邱�ƂƂȂ����B�����A�����Ɏ���܂ŔN�X�₦���ΏC���������@�ł���B

�@���̌�C�@�i�~�X�z�j�̖{���͑���@���ł����āA����@���͐^������������ٗ����̍��{�{���ł��邪�A�[��ɂ́A���̑���@�����̎O���ɓ���A�@���ƌ���ꋋ���B���̕@������C�@�̖{���Ɗς��A���̕@���̎O����`���A�����@�ӕ��ł���������āA����{���ƂȂ��A���̕��́A���Ƃ��ƕ��q���Ȃ邪�̂ɁA�O���`�����q����{���Ƃ���̂ł���B

�@���̌�C�@��C�ɂ��Ă̏d�v�Ȕ�`�ɂ́A�q���������A����{���Ƃ��Ĕ@�ӕ��@���ΏC����̂ł���B�܂����̕��q���́A�b�ʘa�����t���������āA����莝���A��ꂽ���̂ŁA�q�����\������A���̒��ɋ��F���q���ꗱ������B���̂��Ƃ͌䐿���^�ɏڏo����Ă���B�����q����d��Ɉ��u���ďC�@���s���̂ŁA�q�����@�ӕ��ł���A�刢苗��͕s����̎O���ɓ���A�Ȃĕ��N�̗������F����̂ł���B

�@���̏C�@�̒�z�m�\�l�l���钆�A�q����̑����鏊�Ȃ��A�݂�����m��ׂ��ł���B |

|

�@��C�@�͍O�@��t�ȗ��A�^���@�̍ō��̏C�@�ł����āA�����ł�������C�@�̏o�d�m�ɑI��邱�Ƃ́A�^���m�����̉h�_�Ƃ��đ���Ă�����̂ł��B���̌�C�@�̖{�����O�@��t�t�@�̕��q���ł���Ƃ������Ƃ������Ƃ���A�^���̗����@�����̑��`�������A��q�ɂ���苗������������Ă���ꂽ�吹�l���A���̎�����m��Ȃ��͂��͂���܂���B

�@�����炭�吹�l�́A�ޗǒ��ȗ��A���������犙�q���ɂ����āA��͋{���^���@�̖{�����璩��ɂ킽�镧�q���M�̎������������Ԃ��n�m����A���q���M���{��̖@�،o�M�ɂ��ނ����̂ł��邱�Ƃ��S�Q���ߕ�����Ă���ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̂��߁A�ꕧ��������ĕ��q����{���̕��q���Ƃ����߂邱�Ƃ͒m���Ă����Ă��A�����̂���܂������q���M�ƍ�������邱�Ƃ������Ĕ����A�u�{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��v�Ƌ��߂���Ȃ�����A�����ĕ��q���ɂ��ĐG����邱�Ƃ��Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@��Ɂu�팹�������a������v�����p���Ă݂܂������A�ޗǒ��ȗ��A�吹�l��ݐ������Ɏ���܂Ŕ@���ɓ��{�����E�ɂ����镧�q���M�̑��A�{���̖{���^�|�̐r�������������Ƃ��z�������Ƌ��ɁA�吹�l�̎����ȕz���ԓx�̂قǂ�����������悤�ł��B

�@���q���������̒��i�Ƃ��čv���ɂ܂ł��ꂽ���Ƃ��A�W�s�Д��s�́w�Î�����A���s�A�����x�i��\��Ł`��Z��Łj�Ɏ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B����������Ȃ�܂����A���̂܂܂����p���Ă݂܂��傤�B

|

���q���̋�

�@����V�c�̓����ی�Ɋւ��ĖY��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��̂́A���q���̋ւł���B

�@�����̕��q���͓����̊Ӑ^�a�������̕��q���ƂƂ��ɓ�啧�q���Ƃ����A�哯���N�i���Z�Z�j�A�������@�̗�����A�������O�@��t���������ꂽ���̂ł���B�u�����ژ^�v�ɂ��A

�u���q�����\���@�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@�ƋL����Ă���B�����q���������h����F����������꜁i�������j���ƂƂ��ɓV���̋����q���s��E�b�ʂƑ��`����A�`�@�̈�M�Ƃ��čO�@��t����������邱�ƂɂȂ����A�O���`���̔�@�ł��邱�Ƃ��q�ׂĂ���B

�@�O�m�\�l�N�i����O�j�A����V�c��蓌�����������O�@��t�́A���̕��q���𑼂̐����i�ƂƂ��ɑ�o���ɔ[�߂��B�������u��⍐�v�ŗ��̒��҂����d�ɊǗ����A�ꗱ���U�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɖ��߂��A�Ȍ㐳���������{���^���@�ŏC�����㎵����C�@�̖{���Ƃ��đ�ɕۑ�����ė����B

�@�����q���̂������͌㐢�A���܂��܂ɓ`�����A�u�O�@��t�s��G���v�ł��u�q���v�̈ꍀ�ڂ�ݒ肵�ċ������Ă���قǂł���B�܂����v���N�i���㎵�j�ɍu���̕������C�������^�c�������A�@���▾���̑ٓ���蕧�q���A�������������Ƃ��A�u����L�v�ɋL����Ă���B���������[�����@�́A��t�̍l�����ɂ��Ƃ����Ă�����̂Ǝv����B����͕������A���̎���ɂ����Ȃ�`�Ԃ��Ƃ낤�ƁA�K���߉ނ̐��_�Ɋ҂�ׂ����Ƃ��A���q���[���ɂ���Ď����Ă���̂ł���B

�@���āA���̕��q���͍O�@��t�����̎��͔��\���ł��������A�V��l�N�i��܁Z�j�A�����m�s���^���@�Ŋ��v�������́A�s�v�c�Ȃ��Ƃɍb�َl���S�\�㗱�A���ٌܕS�O�\�ܗ��ɂȂ��Ă����B�u�����S�������v�ɂ́A����Ȍ�A��㒷�҂��s�������q�����v�L���`����Ă���A�}���W�Ƃ��ėL���ȁu�o�T���v�ɂ����p����Ă���B�������A�����A�b�فE���قɕ�����ꂽ���̂��A�܂����̐���������Ƃ������Ƃ́A�ǂ��������ƂȂ̂��A�������ɒ��������̊w������ł����u�q�׃��m���Y�v�Ə����Ă���قǂł���B

�@����ɋ����[�����ƂɓV���N�i��Z�l�j�����\�l���A�����m�s�o�������v�����Ƃ���u�b�٘Z�S���\���A���َO��Z�S�l�\�ܗ��v�ƂȂ��Ă���B���̕S�N�̊ԂɁA�b�������肩����Ă��܂����̂��A���邢�͗��̑m���{���ɐM�������Ƃ����ق��q���������������̂Ȃ̂��A���̓�͍����ł͉����������p����Ȃ��B

�@�O�@��t�������q���̌����͓����݂̂Ȃ炸�A�L���M������Ƃ���ƂȂ�A�����͘_�|�������Ē��J���̖{���̔��Ԃɕ��ꂽ��A�t����Г��ɕ���Ă��邵�A�O�q�̐�z�@�����V�@�{���̂��߂�A�d�����̂��߂ɕ��ꂽ�B

�@���̕��q���́̕A��������̖������犙�q����̏������ɂ����ẮA�����ǂ̐̕��͌܁E�Z�����x�ŁA�\���������邱�Ƃ͒����������B���������q����̖����ɂȂ�ƁA���̐����}���ɑ����A�����O�N�i��O�Z��j�\�ꌎ��\����ɂ͎O�\�����i���̂����O�\�Z������F����c�j�A�Ì���N�i��O�Z�l�j�l���ܓ��ɂ͎O�\�㗱�i���̂����O�\�Z�����֔��������j������Ă���B���Ȃ킿���̍��ɂȂ�ƁA���q���͂��̖{���̈Ӌ`�������āA�e�E�̈ꗬ�̐l�X�ւ̑��蕨�̂悤�Ȍ`�ŕ���A���Ȃ��畧�q���𒆐S�ɂ����Ќ���̂��Ƃ�����悵���B

�������N�i��O��l�j�\�\�l���A����V�c�͎O�\�����̕��q��������ƂƂ��ɁA���ɛ��˒u�����������߂��A���q���́u�V���̗��A���Ƃ̒���v�ł��邩��A������͎̕O���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɖ��߂�ꂽ�B�������N�\�Ƃ����ΐ����̕ς̒���ł����āA�V�c�����̂悤�ɑ����̕��q������ꂽ�̂́A���邢�͍���̓����v��̂��߂ɕK�v�ł������̂�������Ȃ��B

�@�V�c�͉B���A�Ҍ�A�Ԃ��Ȃ��A���O�O�N�㌎��\����A�O���̕��q�������邪�A���̂Ƃ����߂ě��˒u���������āA���Ղȕ����ɉ��߂�ꂽ�B

�@��������x�ɂ킽��V�c�̌䐧�ւɂ�������炸�A���q���̐����I���蕨�Ƃ��Ắ̕A���̌���A��������炸����ł������B�����ۂ����������ɂ��A���̏�Ԃ������ސ�������A�w�m������u���R���]�v�̗L�l���Ȃ����A�����q���̂��Ӗ��ƁA�{�����q���M�ɂ�����悤�ɗ͐����Ă���B |

|

�@���̕��͂́A�^���@���{�R�����썑���i���s�̓����j�̒��҂ł���h�����P�t���A�u�����̗��j�v�Ƒ肷�鍀�̒��ŏq�ׂĂ�����̂ł��B���ꂾ���ɓ����̗��j�������ڂ����L����Ă��܂����A�����̍u�����Ɉ��u���Ă���@�����▾�����ْ̑���蕧�q�����������ꂽ���Ƃɂ��āu����͕������A�����̎���ɁA�@���Ȃ�`�Ԃ��Ƃ낤�ƁA�K���߉ނ̐��_�Ɋ҂�ׂ����Ƃ��A���q���[���ɂ���Ď����Ă���̂ł���v�Ɛ�������Ă��܂����A����͒��҂̎����ł����āA�{���͂����łȂ��A�O�@��t�����q���̈̑�Ȏ��͂�M���A���̎��͂ɂ���ē��{���S�̂�^�������̐��E�ɂ��悤�Ƃ������Ƃ�����킷���̂ł���A�Ƃ����ׂ��ł���܂��傤�B

�@���̂悤�ɍl����Ƃ��A������Ȃ���A�O�@��t�������u�����̓�\��̂̕����ɂ��߂�ꂽ�^�������̎�p�I��]�̂����܂����ɁA�v�킸�ɑR�Ƃ�����Ȃ����̂���������̂ł��B

�@���͊��x���A���̍u���̓��ɂ������݁A��\��̂̕����}���_�����ɂ�݂��������Ƃ�����܂����B����͂܂����������̐��E�A�n�̒��萁���オ���Ă���̐��E�A�q�f�̐��E�ł�������܂���ł����B�吹�l���V�w���A�������̍u���̓��ɂ����āA�����̑O�ɕ����얀�̉������߂Ă���ꂽ���Ƃł��傤�B�����Đ^���S���̍��������Ƃǂ���ꂽ���Ƃł��傤�B

�@�u�Î�����E���s�E�����v�i���Z�Łj�ɋ��s���������ٔ��p�����E���쌺�O���́A�u���̌ܕ��E�ܕ�F�E�ܑ喾���̔z���ɂ��Ď��̔@���q�ׂĂ��܂��B

|

�����Ɍ��̋��n������킷�����g�̌ܕ������u���A���̓��Ɏ��߂̍�p������킷���@�g�̌ܕ�F�A���ɐܕ��̍�p������킷���ߗg�ܑ̌喾����z�������̂Ǝv����B |

|

�@�����ɂ����ܕ��Ƃ͑���@���𒆐S�Ƃ��鈢 �@���i���j�E�@���i��j�E����ɔ@���i���j�E�s�A�@���i�k�j�̂��Ƃł���A�ܕ�F�Ƃ͋����g������F�𒆐S�Ƃ�������F

�@���i���j�E�@���i��j�E����ɔ@���i���j�E�s�A�@���i�k�j�̂��Ƃł���A�ܕ�F�Ƃ͋����g������F�𒆐S�Ƃ�������F �i���j�E�������F�i��j�E�����@��F�i���j�E�����ƕ�F�i�k�j�̂��Ƃł���A�ܑ喾���Ƃ͕s�������𒆐S�Ƃ�������鍳�����i���j�E�~�O�������i��j�E�R䶗������i���j�E��Г������i�k�j�̂��Ƃł����āA���̎O���͂��ꂼ��Ɉꑸ�l�m�l���̗��̓I㹖��}���_�����`�����A�����̓��ɂ����F���͎��߂̖ʂ�����킵�A�����̐��ɂ��閾�����͐ܕ��̖ʂ�����킵�Ă��邱�Ƃ́A���쎁�̂�����ʂ�A�����̏������ꌩ����Έ�ڗđR�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B

�i���j�E�������F�i��j�E�����@��F�i���j�E�����ƕ�F�i�k�j�̂��Ƃł���A�ܑ喾���Ƃ͕s�������𒆐S�Ƃ�������鍳�����i���j�E�~�O�������i��j�E�R䶗������i���j�E��Г������i�k�j�̂��Ƃł����āA���̎O���͂��ꂼ��Ɉꑸ�l�m�l���̗��̓I㹖��}���_�����`�����A�����̓��ɂ����F���͎��߂̖ʂ�����킵�A�����̐��ɂ��閾�����͐ܕ��̖ʂ�����킵�Ă��邱�Ƃ́A���쎁�̂�����ʂ�A�����̏������ꌩ����Έ�ڗđR�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B

�@���́A���̍u���̓��ɗ����āA�ܕ��E�ܕ�F�E�ܑ喾���𒆐S�Ƃ��Ă���킳��Ă��閧����㹖��}���_���ƁA�吹�l��

�}�����ꂽ��}���_���Ƃ��r���Ă݂����Ƃ�����܂��B���A�����Δ䂵�Ă݂�Ύ��̒ʂ�ł��B

�@����ɂ��A�����̌ܕ�F�ɂ���Ă���킳�ꂽ���@�g�̎��߂́A��}���_���̞����I���ɓ�����A�ܑ喾���ɂ���Ă���킳�ꂽ���ߗg�̐ܕ��́A��}���_���̞����E���ɓ������Ă���A�吹�l�͑�}���_���}���ɍۂ��Ă���ڂ̎��߂̗́E�ܕ��̗͂����E�̞����Ƃ��Ă���킷�̂ɁA�����u���̌ܕ�F�E�ܑ喾���̍��z�������[���������A�^�������}���_�����E�ɏ���@�،o�{��̑�}���_�����E�������\�����悤�Ƃ��ꂽ�̂ł͂Ȃ��������A�Ɛ��@���ꂽ���̂ł��B

�@���Ƃ��A����͎��̐��@�ɂ����܂���B�R���@�،o��M������̂Ƃ��āA�����u���̓��ɗ����A���|����悤�ȓ�\��̂̕����ɂ�閧���}���_�����E�ɑ��鎞�A����ɏ���@�،o�{��̑�}���_�����E�̋���}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƒɊ�����������̂ł��B�����Ă���������������A�吹�l�̉������ÂсA���̍u���̓��ɍ���ꂽ�吹�l�ł���Ȃ�����̂��ƁA������㹖��}���_����ܕ�����@�،o�{��̑�}���_�����E���������O���ꂽ���Ƃł��낤�Ǝv�킸�ɂ͂���Ȃ��̂ł��B�܂��Ă��̓�\��̂̕����̑ٓ��ɁA���ꂼ�ꕧ�q�������[����Ă���ƒm���Ă���ꂽ�吹�l�̐S��ɂ́A�ɂ����肩����悤�ȓ{�肪�������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�������O�@��t�������q�E�s��E�b�ʂƓ`�����ꂽ���\���̕��q�����A�{���^���@�̋F���{���Ƃ��A���ꂪ�₪�ĎO�痱�E�l�痱�Ƒ����A���̒��̂��̂��e�厛�E��Ђɕ���A���q����ɂȂ��Ă͕��q���������I������̂ƂȂ�A�㗬�Љ�̎Ќ��̋�ɋ�������悤�ɂȂ��Ă����Ƃ���������������݂鎞�A�吹�l�����q�����q�ɂ��ďq�ׂ��Ȃ������̂��A�W�����R�̂��ƂƐ\����܂��傤�B

�@��ɁA���q���ɂ��Č���V�c�ɂ��ēx�ɂ킽���ċ����Ȃ��ꂽ�Ƃ����قǁA����������A���q���������I������̂Ɖ����A�㗬�Љ�̎Ќ��̋�ɋ�������Ɏ������Ƃ��Ă��A����𖧋��I�ɉ��߂���Ȃ�A����͕��q����Ƃ����^���@�̎Љ�I�Z���`�d�ɂق��Ȃ�Ȃ������̂ł��B���q���Ƃ������@�h�I���͂������āA�^���@�̐��͂��g�������p�A���ꂪ���q���ł������Ɛ\����܂��傤�B

�@�R���A�ޗǘZ�@��A�������̓V��@�E�^���@�ɂ���āA���q�����ǂ̂悤�ɂ������Ă��悤�Ƃ��A���Ƃ��ƕ��q���͂��߉ނ��܂̕��q���ł���A�@�،o�{��̗��ꂩ�猩��A�v���̖{�����߉ނ��܂̕��q���ɈႢ�͂���܂���B�����炱���吹�l�́A�����̕��q���ς�ᔻ����ɂ��ᔻ���邱�Ƃ��o�����A�Ђ�����u�{��̋���ߑ���{���Ƃ��ׂ��v�Ƃ����{���ς�W�J���ꂽ�̂ł���܂��傤�B

�@����͑吹�l���A瑖�ʖ{�Ȃ�����@�،o���ő��Ƃ���V��`���ɑ��Ċ����Ĕᔻ�������A�����ɏ���{��ʖ{�̖@�،o���z���悤�Ƃ��ꂽ�ԓx�ƁA�O����������̂ł����������m��܂���B

�@���̂悤�Ɍ��ė���ƁA�吹�l�̌�╶���A���q�����q�̕��͂̂Ȃ����Ƃ��A���̂�����[������ė���킯�ł����A�Ƃ���Ő_�͕i�ʕt���̒��̋N�����{�ɂ��āA��╶���A����Ɋւ��镶�͂�A�N�����{�����シ�錾�t�̌���������Ƃ��A���Ƃ��Ďc����Ă��܂��B

�@�R���A�吹�l���}�����ꂽ��}���_�����̂��̂ɁA���ɋN�����{�̎�����ۂ���Ă���̂ł��B�N�����{�A����͖{��̖{�����������{���邱�Ƃɂق��Ȃ�܂���B���݂�������㐴���搶�́A���̒��u���o�@�@���䕷�v�i��ܘZ�Łj�ɁA

�@�@���̋N���́A�{���̊������Ӗ�����̂ł���B

�@�ƒf������Ă��܂��B���̒f���́A�܂������B���ł���Ɛ\����܂��傤�B����ɂ��ΐ_�͕i�ʕt���́A�u�{��̑�ځv�̎�z�ƁA�u�{��̖{���v�̌������{�ł������A�Ƃ��������邱�Ƃ��o����̂ł��B

�@�]���āA�吹�l�̌�╶���A���Ƃ��N�����{�����シ�邨���t���Ȃ������Ƃ��Ă��A�N���̓����u�{��̖{���v�Ƃ���Ȃ�A�u�{��̖{���v�Ƃ��̌����Ɋւ���吹�l�̎咣�́A��╶���A�܂��Ƃɖ����ɂ��Ƃ܂͂Ȃ��̂ł��B

�@����������đ吹�l�́A�{����s��F�Ƃ��Đe�����v���̖{�����߉ނ��܂��A���@�X�Ős���̛O�k���E�Ɏ�z���ׂ����u�{��̑�ځv�̕t���ƁA�������{���ׂ������u�{��̖{���v�̕t���Ƃ��A��R������A�_�͕i�ʕt���̒i�ɂ����Ċm���ɑ������A���̎��o�Ǝg���ɗ����Ă���܂肪�Ȃ������A�ƒf������܂��傤�B

�@�����ɂ����āA�{�����߉ނ��܂��t�����ꂽ�����l���Ƃ͔@���Ȃ���̂ł��������A��s�吹�l�����̕t���������Ď��q�Ⴓ�ꂽ�u�{��̖{���v�Ƃ͔@���Ȃ�l���̂��̂ł��������A�����Ă��̗��҂���̂��̂Ƃ��āA�ǂ̂悤�ɊW�������A�X�ɂ��ꂪ�u�{��̉��d�v�����̏�ɁA�@���悤�ɋ�����̂��A�Ƃ����j�S�ɂӂ�čs���˂Ȃ�܂���B

�@���̋����͋}��v����悤�ł��B���̂Ȃ�A����͈��ɂ����Ȃ��̂ł����A���a�\�Z�N�Ɍ}����吹�l���S�����ɍۂ��A���@�@���{�R�g���R�v�����ɂ����ẮA���݂̖{�t���i�߉ޓ��j�����߂ēS�؎O�K���Ă̑�{���Ƃ��A���̑O��ɏ�r���������A��r�̒����ɑ��֓������Ă悤�ƌv�悵�Ă��邱�Ƃ����邩��ł��B

�@�\���܂ł��Ȃ����֓��Ƃ����̂́A�`����t�ɂ���đn�߂�ꂽ�Ƃ����ό`�̕��q�����̂��Ƃł��B���Ƃ������̃h�[���͏ȗ�����A���q���ɑ���@�،o�̌o�����[�o�������̂ł������Ƃ��Ă��A�����ɕς��͂���܂���B�����͖{���A���@�̒����Ɍ��Ă�ꂽ�{�����ł������͂��ł��B�g���R���ǂ́A���̑O���r�̒��̑��֓��ƁA��{���{��i�̖{���i����͑�}���_���̕������Ƃ����Ă��܂����j�A���̗��҂̊W���A�ǂ̂悤�ɈӋ`�Â��Ă���̂ł��傤���B

�@����̈Ӌ`�������������A���@�����̗֚�̔��������邽�߂ɑ��֓������Ă�Ƃ���Ȃ�A����͓ޗǒ��ȗ��A�d�̓��������̏�����̂Ƃ��ė�������܂����������p������Ƃ�����������܂ʂ���Ȃ��ł���܂��傤�B

�@�g���R�ɂ́A���V�@�v�e�t�֓o��\���̎Q���̒����ɁA�]�˖����Ɍ��Ă�ꂽ���֓����单���̂������ɍ����c���Ă��܂��B���̑��֓��ɂ��Ă͑]���āu�݂̂ԁv����A������w�̊��ؐ������m���A�����G�i���J�̋S�q��_���̌Õ����̒����甭�����������ɂ���āA���̉��N���Љ�Ă��܂����A����ɂ��Ă����̑��֓����A�������ɂ����ė֚�̔�����������̂ł�������܂���B

�@�]���Ď��́A�g���R�z�����ݐE���A���ʎR���q���������肵�A����g���R�����X���z�����_�@�Ƃ��Ď����̑������ӂ݂������Ƃ��āA�g���R���ǂ̋��d�Ȕ��ɂ����A���~�̂�ނȂ��Ɏ������ߊ�̎v���o�������Ă��܂��B

�@���A�g���R���ǂ����S�����ɍۂ��A��{�������v��̒��ɑ��֓����A���Ƃ����낤�ɒr�̒��ɗ��Ă�ƒm�炳��ẮA�单�������̑��֓��̗҂����p���v���A���~������ꂽ���ʎR���q���������v����ÂсA�����Ǝv�����킹�āA�g���R���ǂ́u�{��̖{���v�Ɛ_�͕t���̕����Ƃ̊W���A�ǂ̂悤�ɗ������A�Ӌ`�����Ă���̂��A���q�˂��������̂Ǝv���̂ł��B

�@�Ⴕ�A�g���R���ǂɂ����āA���̋��w�I�Ӌ`�m�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ���A�g���R�����@�@���{�R�ł��邾���ɁA����͌㐢�ɂ܂ŏd��Ȗ����c�����ƂɂȂ�܂��傤�B���ɐg���R���V�@�v�e�t�ɂ́A�����̑c�t���̌������č��̂������ɁA���߉ނ��܂̘I���̑啧�����u����A�{���̖{���^�|�̎p�������̂��Ƃɂ��炳��Ă����Ԃł��B

�@�����̓��@���w�̉ۑ�́A�����̌P�e�I�@�w��葬�₩�ɒE�炵�āA�{���̂��߉ނ��܂��t�����ꂽ�����ƁA�吹�l�́u�{��̖{���v�Ƃ̊W���������A����ɂ��킹�Ĉꕧ����H�݂̍���A�{���̑m���݂̍���𖾂炩�ɂ��čs���˂Ȃ�܂���B����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��A���̂܂܁u�{��̉��d�v�𖾂炩�ɂ��A���d�����^����W�J�����߁A���i�����߂čs�����̂ł���܂��傤�B�Ⴕ�A���������ۑ�ɑ��鋆�������낻���ɂ���Ȃ�A���͂���@���w�́A�ߋ��̎������������w�ɂ����Ȃ����̂Ɖ����Ă䂭����łȂ��A�M�s�̎w�j�ɂ����炸�A���@���Ƃ炷�P�������{���̗��j��n�����邱�Ƃ��o���Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��܂��傤�B

�@�Ȃ��A��╶���A�����i�j�Ɋւ�����̂Ƃ��āA�ʏ�A���i��N�O���\�O���t���Ƃ���Ă���u�����[�䏑�v���������Ă��܂��B����ɂ͎��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B

|

���@�ɓ����Ė@�،o�������j���̎p���O�ɕȂ��Ȃ�B�Ⴕ�R��A�M�G�㉺��������A�얳���@�@�،o�Ə�����҂́A�䂪�g�ɂ��ĉ䂪�g�܂�����@���Ȃ�B���@�@�،o���O�ɕȂ��Ȃ�B�@�،o�̑�ڂ͕Ȃ�B�܂��얳���@�@�،o�Ȃ�B

�@���A������l�̈�g�͒n���Ε���ܑ̌�Ȃ�B���ܑ̌�͑�ڂ̌��Ȃ�B�R��A�����[���Ȃ���A���Ȃ��爢���[�B������O�̍ˊo���v�Ȃ�B���M����i�̜̎���������ď��肽��Ȃ�B

�@����@���̕����{���������Ǝv���A���ɂĂ͌�킸�A�䂪�g�����{�������B�䂪�g�܂��O�g����̖{�o�̔@���Ȃ�B�����M�������ē얳���@�@�،o�Ə��������A�������Ȃ���̏Z���Ȃ�B

|

|

�@�R���Ȃ���A���̕��͂́A�@�{���v�z����Ȑg�{���v�z�֑����Ă��������{�o�v�z�ł����āA�s�ҁE�E��ځE�ܑ�E����@���E�O�g����̖{�o�̔@���Ƃ������̂��A�������̎��Ō��т����ϔO�I�V�Y�ɂ����Ȃ����̂ł���A�����炭�吹�l�Ō�A�꓃�����l�m�{���`�̂��o���Ă������A���̌`�̂����Ƃ����_�I�ɗ��t���悤�Ǝv���������Ȏ҂��A�吹�l�̍��{���`��m��Ȃ��܂܁A���{�o�v�z�������č�ׂ����U���ł��낤���Ƃ́A����܂ōĎO�ɂ킽���ďq�ׂė����Ƃ���ł�����A���̋U���������đ吹�l�̕����ρi�ρj�̖T�Ƃ��邱�Ƃ͏o���܂���B

�@�R���A����ׂ����Ƃ́A���́u�����[�䏑�v�ɂ��Ƃ����āA���ݓ��@�@�w�̑�ƂƂ����Ă���w�҂��A�@�،o�̐����Ƃ́A�M�s����l�X���̓��ɓ��邱�Ƃł���A�Ɠ��X�Ƙ_���Ă��邱�Ƃł��B������@��āA���̋��w�҂̘_����O��I�ɔj�܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A�͂����܂ł��{�����ł����āA�s�҂̓��ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�@�،o��M�s����҂́A���ꂪ�@���̍s�ł���Ȃ�A�{���̕�F�Ɛ\����܂��傤�B�{���̕�F�ł���Ȃ�A��腕���L�闬�z�̌_����ʂ����܂ł́A���ɂƂȂ邱�Ƃ͂���܂���B�Ⴕ���̌_��𐬏A���ĕ��ɂƂȂ�Ȃ�A�����ł͂��߂ĕ��ɂƂ��ĕ����ɓ��邱�Ƃ�����܂��傤�B�R������܂ł͖{���̕�F�Ƃ��ċv���̖{�����߉ނ��܂̘e�d�ƂȂ�A�{���̕����̘e�d����̂ł��B

�@�吹�l�͖{���l���Ƃ��Ĉꑸ�l�m���咣����A�����Ƃ��Ă͑吹�l�݂�����g���R���ɂ����ĊJ�Ⴓ�ꂽ���\�̂̈ꑸ�l�m�����A���R�@�،o���̖@�ؓ����w�ɔ镧�Ƃ��Ċi�삳��Ă��܂��B���������@�剺�̎҂͂��̖{���̎l���F���ő��Ƃ��Ė{�����߉ނ��܂̘e�d�ƂȂ�̂ł��B�e�d�ƂȂ��Ă��铖�������A�{���{���s��̕����y�ɊO�Ȃ�܂���B�̓��ɓ��関����҂����A���̓����ɑ��g�������Ă���̂ł��B

�@���āA�吹�l�͈ꑸ�l�m�l���̊O�A�{���Ƃ��đ�}���_����}������܂����B���݁A��^�M��}���_�������l���������Ă��܂����A�吹�l�Ō㎵�S�N�̊Ԃɂ͎U�킵�����̂������A�}�����ꂽ��}���_���̐��́A�������鐔���ꡂ��ɑ����������Ƃł��傤�B

�@���̑�}���_�������A����܂ŎƁX�q�ׂė��܂����悤�ɁA�吹�l�L���̔ߊ�ł������u�{��̉��d�v�̍\���𖧎ߐ}������Ă������̂ł����āA�Ⴕ�A��}���_���̏����E�����E���V�̑�����������A��}���_���̐}���ɏ]���Ċ������ꂽ�Ȃ�A�����炭�s���~�b�h���̏d�w�d�l���ɂȂ���̂Ƒz�������Ƃ���ł��B

�@���������s���~�b�h���d�w���d�̍\�z�́A�����炭�吹�l���ޗǗV�w���A�Ӑ^�a�����z�������厛���d�@�̓����̑��𒆐S�Ɏl�V���̓�����k�ɐw������O�w�̓y�d�A�����͓��厛�Ǖ٘a���̖��������m�����z�����ޗǏt���R�X�[�̍����������Ɍ�������O�w�̓����i���т̎�˂Ƃ����`�������y���j�Ƀq���g�Ă���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł����A���̂��Ƃɂ��Ă͑O�Ɉ�x�ӂꂽ���Ƃ�����܂��̂ŁA�d���͂�����Ƃ��Ă��A�����Ŗ��Ƃ����̂́A�吹�l���J�Ⴓ�ꂽ�ꑸ�l�m�{���`�̂ƁA��}���_�����d�����̓����̑��`�̂ƁA�吹�l����s��F�Ƃ��ė�R������A�_�͕ʕt���̒i�ɂ����āA�{���̂��߉ނ��܂��e�����ʎ����ꂽ�N�����{�̕����`�̂Ƃ����A���̎O�l�̖{���`�̂̊W�ł���܂��傤�B

�@���Ƃ��_�͕ʕt���̕����������̋V���łȂ��A�ꑸ�l�m�l���ɂ�镧�������u����`���C�e�B���ł������Ƃ��Ă��A�吹�l�J��̓��\�̂̈ꑸ�l�m�l���ɂ͕����͂���܂���B����������̂Ɩ����Ƃł͑�ςȑ���ł��B���̑���͈�̂ǂ��������Ƃł��傤�B�ǂ̂悤�ɉ�ʂ���悢�̂ł��傤�B�ꑸ�l�m�̏ꍇ�A�����͏ȗ����ꂽ�̂ł��傤���B����Ƃ����k�C���h�̃K���_�[����}�b�c�[���[�n���ɂ����ĕ��������������悤�ɂȂ��Ĉȗ��A�����������ɑ����Ă��������j�I�ϑJ���A���̂܂܈ꑸ�l�m�`�̂Ƃ��Ă����ꂽ�̂ł��傤���B����ɂ��Ă����Ō�A���@�X�ł̎���Ɍ������ׂ��{���`�̂��A�N�����{�̕����Ƃ��ĕt������Ă���̂́A�C�ɂȂ�Ƃ���ł��B

�@����A�吹�l���}�����ꂽ��}���_���́A������������̋V���ɂ���Ă���ȏ�A�����ɂ͓��R�A�������݂��Ă��܂��B�R���A���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���̓����̑��ƁA�_�͕ʕt���̕����Ƃ́A�����ē������̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@���̂Ȃ�A���͏��ݕi�ɂ����ē����̋V���������A�{�����߉ނ��܂̒��ɂ��A�̔�����A�\�����g�̏����Ɠ����������Ƃ��āA�������ʐ疜�����m�_�̔ޕ��ɂ��鑽��@���̖{�y��E�A���Ă��܂��Ă���A���߉ނ��܂̖Ō�A���@�O�k���E�Ɉꕧ��̎��H����铖���A�{���̕�F�ɂ���Č�������镧���́A�v���̖{�����߉ނ��܂̕����ł����āA���̕����ɂ́A���͂�����̋V���𐮂���K�v�́A���ɂȂ��Ȃ��Ă���̂ł��B

�@����܂Ŏ��́A�����̋V���́A���g�̂��߉ނ��܂����g�̂܂܁A���͋v�������̖{���ł��������Ƃ��J�����A�����ɂ��̐^���������邽�߂̕��ݒ�ł������Ƃ������Ƃ��A�J��Ԃ��A�J��Ԃ��ďq�ׂė��܂����B����ɂ���Ă��_�͕ʕt���̕������A�{�����߉ނ��܂̕����ł����āA�����̋V�����Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��B

�@����ƁA���̓��́A�����̑��Ƃ͑S���ʂ̕����ł���A�������Ƃ����ĕ��Ō�ɋN���������Ϙ_���ȑO�̃X�g�D�p�[�ł��Ȃ���A�`���B�e�B���ł��Ȃ��A�����ɖ@�،o�̌o���[���A���̐��ʂɋv���̖{�����߉ނ��܂̕��������u���镧���A�{���̕�F�ɂ���đ�������A�{���̕�F���e�d�Ƃ��Ĉ�ㅂ��関�\�L�̕����ł���Ɛ\����܂��傤�B

�@�ܘ_�A���̕����ɕ��q�����v���̖{�����߉ނ��܂̐^�g�q���Ƃ��ĕ������A�@�،o�̌o���Ƌ��ɓ����ɖ��[�����Ȃ�A����ɉz�������Ƃ͂���܂���B�O�ɂ��q�ׂ܂����悤�ɁA���q���͐M�ɂ���ĕs�v�c�ɂ������Ă䂭�������q���ł���̂ł�����A���Ƃ����ɐ����͂����Ă��A���̐��͌��肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�����čs���Ƃ������Ƃɂ���āA�����N����A���q�������������̂ł��B

�@���̂悤�ȕ����l���́A���߉ނ��܂̖Ō�A�]���đ��݂������Ƃ��Ȃ����\�L�̂��̂ł���{���̕�F�ɂ���ď��߂đ��������S���V���������Ɛ\����܂��傤�B�R�����͂��̕����͂��Ƃ����߉ނ��܂̖Ō㖢�\�L�̂��̂ł������Ƃ��Ă��A���߉ނ��܈ȑO�A���ʖ��ӂ̉ߋ������ォ��A���ɗ\������Ă����v���̕����ł������̂ł��B

�����ʂ̉ߋ����ɂ���ė\������Ă����ꑸ�l�m�̋v���̕���

�@���āA�@�،o�{��̔��i�ɂ����ẮA�v���̖{�����߉ނ��܂ƈꕧ��Ɩ{���̕�F�Ƃ��O���̂ƂȂ��Č������Ă��܂������A���̎O���̂́A���߉ނ��܂��@�،o�{�唪�i��������Ƃ��A�͂��߂Đ��A�������̂łȂ��A���ɁA���n�v���̐̂�萬�A���Ă������̂ł���A���ʖ��ӂ̉ߋ����ɂ���āA���X�O�X�A�A�ȂƂ��Čp������������Ă������̂ł������̂ł��B

�@�Ƃ��낪���߉ނ��܂̖Ō�A���@����E���@����������āA���悢�斖�@�X�Ős���ƂȂ�Ε����������ނ��Ă����{���̕�F���A�����̂܂ɂ܂ɍ݁X���X�ɏo�����āA���@�،o��@���Ɏ�z����悤�ɂȂ�̂ł����A�R���A���̂܂܂ł͈��̖@��Ɩ{���̑m��͂�����Ă��Ă��A�v���̖{�����߉ނ��܂�{���Ƃ��镧��͌�������Ă͂��܂���B�����ň����H�̓����ɂ́A�{���Ƃ��Ă̕�������������悤�A�_�͕ʕt���ɂ����ċN�����{����������Ă����Ǝv���܂��傤�B

�@�{���̕�F�́A���n�v�������A�{�����߉ނ��܂̖{��q�Ƃ��ď�Ɉꕧ����C���A��ɖ{�����߉ނ��܂ɑ������ė��Ă�����̂ł�����A���߉ނ��܂̖Ō�A���@�O�k���E�ɗO�o���Ĉꕧ�����z����ɓ������ẮA���Ƃ��N�����{�̕t���������Ă��Ȃ��Ă��A���R�A�N�����{���Ȃ����̂ł��B

�@����ɂ�������炸�A�_�͕ʕt���̒i�ɂ����āA�킴�킴�N�����{���������ꂽ�̂́A�ꕧ����H�̓����i��������j�ɁA�{��̎O���̂̎������������߂悤�Ƃ�����O�Ȕz�������邱�ƂȂ���A���́A���̎O���̂����n�ȗ��A���ʖ��ӂ̉ߋ����ɂ���ĘA�ȂƂ��Č쎝�E�p������Ă������̂ł���A���ɖ{���̕�F���A��X�̖��ʂ̉ߋ����ɂ���ċN�����{����悤�\�����t������ė������̂ł���������ł���A�Ǝv����̂ł��B

�@�܂�A���̋N�����{�̕����́A���߉ނ��܂ɂ���ď��߂ĂȂ��ꂽ���̂łȂ��A���ɂ��߉ނ��܈ȑO�A���ʉ����̊ԁA���ʂ̉ߋ����ɂ���āA���ꂼ��ɍ�������Ă������̂ł���A�������A���߉ނ��܈ȑO�̂�����̉ߋ����̖Ō�ɂ��������Ȃ����������ł���A���߉ނ��܂̖Ō�̖��@����ɁA�͂��߂ďo������{���̕�F�ɂ���āA�͂��߂Č�������镧���ł���Ƃ����Ӗ������߂��Ă���̂ł��B

�@���̂��Ƃ��A�����Əڂ�����������A���ʖ��ӂ̉ߋ����́A�@�����ʕi�Ɏ�����Ă���ʂ�A���Ƃ��u�����̕s���v�u�N�I�̑召�v�Ƃ������Ⴑ������A�F�A���߉ނ��܂Ɠ������A���߂ɕ��ւ̎O�������A��ɐ^���̖@�،o������킵�A�Ō�A���q���𗯂߂Đ��@����E���@����𗘉v���܂����B�����Ă��̑��@�̏I���E���@�̏��߂ɂ́A���̉ߋ������o�����ē��l�ɊJ�O����E�J�ߌ����̎��������A�������Ė��ʖ��ӂ̉ߋ����́A���ꂼ��̖Ō�A���@�̏I���A���@�̏��߂���㎞���Ƃ��āA�{��̎O����Ԓf�Ȃ��A�ȂƂ��Čp�����A��������̂܂܂��߉ނ��܂ւƂȂ����̂ł��B

�@�{��̎O����u�p�������v�Ƃ��u�Ȃ����v�Ƃ����̂́A���ʓI�ȕ\���ł����āA�����ēK���Ȍ��t�Ƃ͂����܂��A����͂Ƃ������Ƃ��āA�ߋ�������ߋ����ւƌp������Ă����@�،o���A���߉ނ��܂̖Ō�A���@�̂͂��߂Ɍp������҂́A����܂ł̂悤�Ȉ�l�̕��ɂł͂Ȃ��A�v�������A���ʂ̉ߋ����ɂ���Ĕ��S���{����A���Ԗ{�����߉ނ��܂̖{��q�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���ʖ��ӂȂ�{���̕�F�ł���Ƃ���Ă���̂ł��B�����A�����ł͕��ɂ��畧�ɂւ̓`�����ł��j���A���ɂƖ{���̕�F�Ƃ�����ւ���Ă���̂ł��B���̌�㌀�́A���n�ȗ����\�L�̏o�����Ɛ\����܂��傤�B

�@���n�v�������̉ߋ����̎���ɂ����ẮA���ꂼ��̉ߋ����̖Ō�A���@�̏��߂ɂ́A���̉ߋ������o�������̂ł�����A�{���̕�F�̏o������K�v�͂���܂���ł����B�R���A���߉ނ��܂̖Ō�̖��@���N�̎���ɂ����ẮA���ɂ͏o�������A�����Ė{���̕�F���o�����Ė@�،o����z����̂ł�����A�{���̕�F�Ƃ��Ă͓��R����܂ł̓`���ɏ]���A�`���̔@���v���̖{����{���Ƃ��ė��ĂȂ���Ȃ�܂���B

�@�������A���̍ہA�{���Ƃ��ė��Ă镧�ɂ́A��k�B�������߉ނ��܈ȑO�̎O�l�̉ߋ����𗧂Ă��悤�ɁA���߉ނ��܈ȑO�̖��ʂ̉ߋ����̒�����ꕧ�A�T������������яo���̂łȂ��A���ׂẲߋ����������v���̕��g�ɕ�ېێ悳�ꂽ�{�����߉ނ��܂ł���A�{���̕�F�ɑ��Ė��@�O����t�����ꂽ�{�����߉ނ��܂łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͐\���܂ł�����܂���B

�@�{���̕�F�́A���ӕ�F���]�n�O�o�i�ɂ�����

�����A���̑��F�O�́A���Ƃ��l�����Đ��݉����ɂ����Đ����Ƃ��s�������Ƃ����킸�A���̕ӂ��B���ꓙ�́A�v����肱�̂������ʖ��ӂ̏����̏��ɂ����āA�������̑P���������A��F�̓��𐬏A���A��ɞ��s���C����B

�@�Ƃ����Ă���悤�ɁA���n�v�������A���ʖ��ӂ̉ߋ����̈�l��l�ɂ���āA���X�ɔ��S�����߂�꒲�{�����߂��ė��Ă����̂ł��B�R���A������̉ߋ����ɂ��Ă��A�{���̕�F�ɑ��Ė��@�O�k���E�̍O����t������ɍۂ��ẮA���̎����u�䂪�œx�̌�v�ł͂Ȃ��A�u�䂪�œx�̌�A���ʍ��������Ď߉ޖ��Ƃ������ɂ��o������B���̎߉ޖ��̖Ō�̌�A���@�̎���v�ƋK�肳��Ă���̂ł��B

�@���ʂ̉ߋ����͊F�A���߉ނ��܂Ɠ������@�،o�������܂����B���i�������A�]�n�O�o�i�������A�@�����ʕi�������A�����Ĕ@���_�͕i��������܂����B�A���_�͕ʕt���ɂ����Ă͖{���̕�F�����@�O�k���E�ɏo�����Ė@�،o����z���A�N�����{���鎞���A���߉ނ��܂̖Ō�̖��@����ƋK�肵�A���ׂĂ̖{���̕�F�ɑ��āA���̎��̓�����ҋ@�����߂��̂ł��B

�@���ʂ̉ߋ����̐����ꂽ�@�،o�ƁA���߉ނ��܂̐����ꂽ�@�،o�Ƃ��قȂ鏈�́A���ɂ��̈�_�ł͂Ȃ������ł��傤���B�Ⴕ�A�����ł���Ȃ�A�{���̕�F�́A���ʂ̉ߋ�������l��l�A�����o�ěO�k���E�ɏo�����A�@�،o������Ď��ʌ��{����邽�т��Ƃɑ�n���O�o���āA���ꂼ��̉ߋ����̘e�d�ƂȂ�A�_�͕i�ɂ����Ă͖��ʖ��ӂ̉ߋ����̐��������l�ɕt���������A�Ђ�����ɂ��߉ނ��܂̎��ʌ��{�̎��ƁA���߉ނ��܂̖Ō�A���@�O���̎���ҋ@���Ă������̂ł���A�Ƃ������Ƃ��o���܂��傤�B

�@�����ŁA�Ⴕ�A�@�،o��M���Ă��鎄�������A�܂��Ƃɖ{���̕�F�ł������Ȃ�A�������͖��n�ȗ��A���ʉ����̊ԁA���ʖ��ӂ̉ߋ����̘e�d�ƂȂ�A���̂��т��Ƃɉ�����A������ƂȂ��S�����l�̕t���������A�t���ɂ������鐾����Ȃ��āA���߉ނ��o���̎���ҋ@���A���߉ނ��܂��{�唪�i�������鎞�ɂ͖{��q�Ƃ��Ęe�d���A�_�͕i�ɂ����Ă͉��߂čŌ�̕t���������A�X�ɂ��߉ނ��܂̖Ō�A���̖��@�@�ł̎���ɁA����܂ŕt���ɕt�����d�˂��Ă������̕t���A����ɐ�����d�˂Ă������̐�����ʂ����ׂ��A�������ɖ@�،o��M���Ă�����̂ł���A�Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�����ɕt���Ɛ���̋v���̏d�݂�����܂��B�@�،o�̕t���E�O���̐���́A���߉ނ��܌�ݐ������̗�R������A��������̂��̂ł͂Ȃ������̂ł��B��������̂��̂ł������Ȃ�A���ӕ�F�����i�̐�����Y��Ă����悤�ɁA�����͐{���ϓ��i�ʖ��p���^�J�j�������̖��O��Y�ꂽ�悤�ɁA�t����������Y���Ƃ������Ƃ����邩���m��܂���B

�@�{���̕�F�Ƃ����Ă��A�Z�ݍP�͍��Ƃ������ʖ��ӂ̐��̒��ɂ́A�p���^�J�̂悤�ɐM�͏����ł����Ă��A�q�d�͋����Ȏ҂�����̂ł��B�R���A�@���ɋ����Ȏ҂ł������Ƃ��Ă��A�M�������ł���Ȃ�A���݉�E������ƂȂ��������Ƃ����肩������A���������̊ԁA�����{���̑m���̒��ɂ����ċ��ɏC�s���A���ɑҋ@���Ă���Ȃ�A���͂₻�̕t���E����͖��ӎ��S��ɐZ�����A�s���s�ނ̂��̂ƂȂ���̂ł��B

�@����ɑ���瑉��̕�F���A�����i��\�s�̘������Ĕ@���ɖ��@���g�O�@�肵�Ă��A�ߋ��v���̕t���A���ʉ̕t���������Ă��Ȃ��ȏ�A�]�n�O�o�i�̖`���ɂ����āA�u�~�݂ˁA�P�j�q�v�Ɛ��~�����̂��A�����Ƃ��Ȃ��Ƃł���܂��傤�B

�@�����̓��ōl��������A���ɂӂ�Ċ���I�ɗU����������A�X�ɂ͈���̐g������������قǂ̐���ł����A�����������̂͊o�傳������ΒN�ɂł��N��������̂ł��B�R���A���X���X�A��腕���L�闬�z�̂������Ɏ���܂ŁA��F�Ƃ��Ă��̐������ʂ����Ƃ͗e�ՂȂ��Ƃł͂���܂���B

�@�@�،o��M���Ă���l�X�́A�K�����[�̋s�̎��ł��A�C�s��@�v�̎��ł��A�J�o��́A

�@�@�@�O���̏����A�r�[�̖��T�Ȃ�B���X���X�A�l�������Ղ���B

�@�Ƃ����������q�ׁA�܂����̂悤�ɏq�ׂ邱�Ƃ��K���ɂȂ��Ă���قǂł����A�{���ɁA���̐����M���Ă���l�́A�ʂ����Ċ��l���邱�Ƃł��傤�B�ʂ����Ċ��l�̐l�����X���X�A�l�ԂƂ��Đ��܂�����Ă��邱�Ƃ��o����̂ł��傤���B���Ƃ��l�ԂƂ��Đ��܂�����Ă��邱�Ƃ��o�����Ƃ��Ă��A�ʂ����Đ��X���X�A�@�،o�ɒl�����A�@�،o��M����g�ƂȂ�邱�Ƃ��o����̂ł��傤���B���Ƃ��@�،o��M���邱�Ƃ��o�����Ƃ��Ă��A�ʂ����Đ��X���X�A�{���̕�F���鎩�o�Ǝg���ɗ����A���̉x�т������Ƃ��o����ł��傤���B

�@�����i���ɂ킽��A�����̂��Ƃ�ۏ��Ă������̂́A��́A�N�ł��傤�B���̐l�͈�́A�ǂ��ɂ�����̂ł��傤�B����͏�ɛO�k���E�ɂ����Ė����ߊ�̏���@������Ă���v���̖{�����߉ނ��܈ꕧ�̂ق��͂���܂���B���n�v�������A��Ɏ������̂��ɂ��Ė����̋Î����������ł���ꂽ�{�����߉ނ��܁A�����Ė��ʂ̉ߋ����Ƃ��ďo������ẮA���̂��т��Ƃɖ@�،o������A�@�،o��t������Ă����{�����߉ނ��܁B

�@���̂��߉ނ��܂̖{��q�Ƃ��ĉߋ����ʉ����̊ԁA���X���X�ɖ@�،o�̏C�s���݁A�@�،o�̕t�����ė����{���̕�F�ɂ��āA�͂��߂Ė����i���A��腕���L�闬�z�A�ʈꕧ�y�̂������Ɏ���܂ŁA���X���X�l�ԂƐ��܂�A�@�،o�ɒl�����A�@�،o��@���Ɏ�z���āA�v���̕t���ɂ������A�v���̐�����ʂ����čs�����Ƃ��o����̂ł��B

�@�]���āA�J�o��́u���X���X�A�l�������Ղ���v�Ƃ��������𗧂Ă�l�X�́A�����炨�悻��琔�S�N�O�A���߉ނ��܌�ݐ����A�@�،o���@�̉���ɂ����āA�e�����@�،o�̕t���������̂ł������Ƃ���������̊����ɂƂǂ܂炸�A�ߋ����ʉ����̊ԁA�{�����߉ނ��܂����ʂ̉ߋ����Ƃ��Ė@�،o������A�@�،o��t������邽�т��ƂɁA���X���X�A��ɂ��̕G���ɂ����Ė@�،o���C�s���A�@�،o�̕t�����ė������̂ł������̂��Ƃ����v�������̖����̊����������˂Ȃ�܂���B�����ɂ͐[�����������Â̏���A�n�����̔@�������o�Ă��邱�Ƃł��傤�B���������l�����A�܂��Ƃ̖{���̕�F�ł���Ƃ�������̂ł���܂��傤�B

�@���̂悤�ɖ{���̕�F�̋v���̉ߋ����ӂ肩�����Ă݂�Ƃ��A�]�n�O�o�i�ɂ́A�����O�k��n�̉����̋��E�ɂ����Ē���퐸�i���Ă����ƋL����Ă��܂����A���͖{�����߉ނ��܂��ߋ����Ƃ��Ė@�،o�������邲�ƂɁA��n���O�o���ċ����ɏ���A�_�͕ʕt���ɂ����āA

�u���ʍ��������Ď߉ޖ��Ƃ������ɂ��o������B���̕��ɂ̖Ō�A���@�̐��ɏo�����Ė@�،o���z���A�݁X���X�ɋN�����{����v

�u�߉ޖ��ȑO�̖��@�̐��ɂ́A���̕��ɂ��o������B�R���߉ޖ��Ō�̖��@�ɂ͂��͂⑼�̕��ɂ͏o�����Ȃ��B�{���̕�F�́A����܂ł̕��ɂɑ����Ė@�،o���z���A�N�����{���ċv���̏��y�𑑌�����v

�@�Ƃ����t���������A�ĂћO�k�����̋��E�ɋA���āA���߉ނ��ܖŌ�̖��@������ҋ@���Ă����Ɛ\����܂��傤�B

�@�]���Ė{���̕�F�́A���߉ނ��܈ȑO�̖��ʉ����̊Ԃ́A���ʂ̉ߋ������t���͂����Ă��@�،o���z���邱�Ƃ͂Ȃ��A���߉ނ��܂̖Ō�̖��@�ɂ����āA��z�̎������N���A��߂Ă����v���̃G�l���M�[���ꋓ�ɔ��������߂���̂ł����āA�吹�l�̉ʊ��ȍO���ԓx���A�l�I�Ȑ��i�ɂ����̂łȂ��A�v���̕t���E�v���̐�����e���Ƃ����ق��͂���܂���B

�@���āA�����ōl���˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���ʂ̉ߋ��������ꂼ��ɖ{���̕�F�ɑ��ĕt�����ꂽ�N�����{�̕����́A�ߋ����̕����ł͂Ȃ��A���ɖ{�����߉ނ��܂̕����ł������Ƃ������Ƃł��B����͖��ʂ̉ߋ����ɂ���ė\�����ꂽ�v���̕����ł������Ƃ��\����܂��傤�B

�@����������́A�{���̕�F���A�͂��߂Ė@�،o����z���铖���A�{���̕�F�ɂ���Č�������镧���ł���A�{���̕�F�Ɉ�ㅂ���e�m����镧���ł���ȏ�A�ߋ����̎���ɂ��o�����邱�Ƃ��Ȃ������Í����\�L�̕����ł��邱�Ƃ͐\���܂ł�����܂���B

�@��Ɏ��́A���̕����́A�����̑��ł��Ȃ��A���߉ނ��ܖŌ�ɋN���������Ϙ_���̃X�g�D�p�[�ł��Ȃ���A�`���B�e�B���ł��Ȃ��Ɛ\���܂������A�X�ɂ����Ȃ�A������̉ߋ����̖Ō�Ɍ��Ă�ꂽ�ߋ����̓��ł��Ȃ��A����疳�ʂ̉ߋ����̓����ے����������ȑO�̑��ł��Ȃ��̂ł��B

�@����͕����\���̖��łȂ��A�{���̕�F�ɂ���Č�������铃�ł��邩�ǂ����A�{���̕�F����ㅘe�d���铃�ł��邩�ǂ����A�Ƃ������Ƃɂ���ē��̓��e�����肳���̂ł��B���_�������ɓ��ĂĂ݂�Ȃ�A�N�����{�̓����A�S���Í����\�L�̂��́A���ʍ����A�\���ɗ\�����d�˂āA���Ɏ������������A�{���̕�F��e�d�Ƃ���v���̖{�����߉ނ��܂̕����ł������Ɛ\����܂��傤�B�����Ď��́A���̕��������A�吹�l�����O���ꂽ�{���}���_�����d�̒����ɂ��т���{�����łȂ��������Ǝv���ĂȂ�Ȃ��̂ł��B