当に知るべし、此の四菩薩、折伏を現ずる時は、賢王となって愚王を誡責し、摂受を行ずる時は、僧となって正法を弘持す。

と仰せられていることにもとずいたものでありましょう。まさに達意的な演釈ではありますが、ここに「国母」というものは如何なる人のことでしょう。また観心本尊抄には「賢王」となっているのにもかかわらず、賢王補弼の「良臣」まで出して来ているのはどうしたことでしょう。それは弘安元年三月二十一日付けの「諸人御返事」(真蹟平賀本土寺)に、

所詮、真言・禅宗等の謗法の諸人等を召し合せ、是非を決せしめば、日本国一同に日蓮が弟子檀那とならん。我が弟子等の出家は主上上皇の師となり、在家は左右の臣下につらならん。はたまた一閻浮提みなこの法門を仰がん。

とあるように、本化の菩薩が主上上皇の左右の臣下となるということ、或いはまた観心本尊抄の末文に、

四大菩薩、この人を守護したまわんこと、大公周公の成王を摂扶し、四皓が恵帝に侍奉せしに異らざる者なり。

と示されていることにヒントを得たものでしょうか。

曾て私は、私の師僧である唐津の法蓮寺藤山英雅上人を訪ねて、このように申し上げたことがありました。

「本化の四大菩薩は、本仏お釈迦さまの脇士としてお釈迦さまを中心として囲繞するように東西南北に位置し、二人は出家僧形、その一人は上行菩薩の再誕であられる日蓮大聖人、他の二人は在家菩薩形、そして僧俗それぞれに摂受・折伏の二相を現すように、一尊四士本尊様式を造立すべきではないでしょうか」

師の上人は、しばらく黙して語りませんでした。そして唯一言「充分に注意するように」とだけ、眼をこらして念言されました。

一尊四士本尊様式については、改めて論じなければならないと思うのですが、ここで山川師が、

「その戒壇に参詣した者は、さながら彼の大マンダラ中に、みずから身をおいたような深刻偉大なる感激が、必ず出て来るに相違ない」

といっていることには注意をしなければなりません。それは大マンダラの正面に立つというのでなく、大マンダラ戒壇の内に立つということでしょう。若しそうであるとすれば、山川師の考えていた本門の戒壇の構造とは、二仏並座の多宝塔を頂点とするピラミット式のものであったということが出来るのです。山川師は同書(一三七頁)の上段別項に、次のような註を記しています。

大戒壇の仏像安置については、我が恩師智学先生、雑誌「妙宗」において、嘗って「本尊造立私議」に、方・円、両案の擬宜をしめされたり。有志の人は、就いて学ぶ所あるべし。

残念ながら私は、月刊雑誌「妙宗」を購読したこともなく、従ってこれに掲載された田中智学師の「本尊造立私議」という文章にも接したことはありません。是非一日も早くこれを入手一読する機会を得たいと思いますが、おそらくここにいう方・円両案というのは、多宝塔を頂点とする方のピラミット形、円の円錐形という巨大な立体面に、大マンダラの諸尊を像として大マンダラの如く安置するものでありましょう。

昭和三十七年一月、井上清純先生が「本門戒壇建立の地は身延山である」と遺言されて以来、本門戒壇の構造を思索し続け、ようやくピラミット式立体面に大マンダラをうつしたものであると気付き、その後、昭和四十八年十月に復刻された山川智應師の「本門本尊論」、翌四十九年二月に復刻両版された「日蓮聖人の実現の宗教」を一読し、その中に、既に田中師や山川師によって本門戒壇に関する詳細な研究がされていたことを知った時、まさに百萬の味方を得たような感動を覚えたことでした。

余談になりますが、もともと私は、立正大学の学生時代から田中師の主催する国柱会の国粋的傾向を嫌い、国柱会関係より出版された書物を読むことさえ殆ど敬遠して来ました。山川師の「開目抄講話」「観心本尊抄講話」は、名著とうたわれていることは知っていても、大マンダラ本尊に対する見解、特に中央のお題目と二仏並座のお釈迦さまとの関係についての見解には根本的に相いれないものがあり、必然山川師の著書には心をとめず、敢えて遠ざかって来ていました。

こうした見解の相違は今までも変わりはありませんが、「本門本尊論」と「日蓮聖人の実現の宗教」という二書の中に述べられている本門戒壇論には、今のところ、ほぼ同一の見解であることが判り、先師の労に敬意を表するものです。このようなことを申せば山川師に対して僭越であるというそしりを受けるかも知れませんが、然し、本門の戒壇の構造がピラミット式のものであり、大マンダラが本門の戒壇の図式であるという見解は、山川師の書から学んだものでなく、井上先生の遷化の後、独り真剣に、これを思案し、仏祖の御宝前において、幾度も幾度も御祈念する中に気付かせて頂いたものであるということは、敢えて断っておかなければなりません。何故ならば、私自身が国柱会の思考に追随するものでないという私独自の主体性を明らかにしておかねばならないからです。

なお付記するならば、私の戒壇に対する見解を決定的にしたのは、昭和四十九年十二月八日お釈迦さまの成道の御聖日を期して、身延の波木井台地、醍悟園本妙庵霊跡の隣接地に建立した三間四面の釈迦牟尼堂の開堂供養を行った時のことでした。御堂の中央には楠の木の一本彫りの等身大の説法印のお釈迦さまの仏像を勧請しました。その開眼入魂の法要中、私の家内の目に三度、同じ姿の日蓮大聖人の御姿があらわれたのです。

その御姿は、左手に法華経の経巻を奉持し、右手は合掌した立像の木彫りであり、現れた場所は、お釈迦さまの仏像の左膝の前でした。それはまさしく日蓮大聖人が本化上行菩薩として霊山経巻別付属をうけられた姿であり、一尊四士本尊様式を告げるものにほかなりません。

開眼法要がすんだ後、家内からこの霊告を聞いた時、私は身ぶるいするような感動を覚えずにはおれませんでした。というのは釈迦牟尼堂建立の時期については、既に昭和四十三年三月私が身延山布教部を辞して九州へ下る時、「昭和四十九年、本妙庵の横に釈迦牟尼堂が建つ」と御宝前から告げられていたことであり、御堂の設計も御宝前から示された通りであったからです。

実は、昭和四十三年春、本妙庵の山を下って、遠く故郷九州へ赴く頃、如何に御宝前の霊告とはいえ、七年後、再び本妙庵の台地に御堂を建て帰山することができるとは、到底、考えもされないことでした。そしていよいよ昭和四十九年の年が来ても、オイルショックから世界的な経済不況の嵐の吹き荒れはじめた当時、貧僧の私に堂宇建立の資力のあるはずはありません。

決断を躊躇逡巡する中、年もはや半ばの六月となり、御宝前から建立すべき御堂の姿が見せられたのです。そして決断するや、次々に変化の人があらわれて十二月八日の開堂供養となったのですが、それだけに仏像開眼に関して御霊告のないはずはありません。

大聖人の御姿のあらわれたのは、読経につづいて、霊水に湿らせた筆を以てお釈迦さまの仏像開眼の儀をすませ、唱題に入った刹那でした。如何に霊示があろうとも、まさか大聖人があらわれるとは誰が想像しましょう。然しこの霊示によって、お釈迦さまの仏像開眼入魂が正しく如法に成就した証しと知り、同時に大聖人の木像の姿、その立たれている位置によってこれが本門の戒壇本尊をあらわすものとして確信されたのです。

翌る昭和五十年十二月八日、釈迦牟尼堂開堂一周年に当たり、大聖人の御尊像の開眼供養が行われました。御姿は御霊示の通り、左手に霊山付属の経巻を奉持し、右手は合掌して、お釈迦さまの左膝の前に立たれたものでした。そしてこの日の開眼の時、私自身、本門の戒壇を仏国土を象徴するものとして建立すべき使命にあることが痛感せしめられたのです。

若し私が、本門の戒壇を造立するということを公表するならば、私を無視しない限り、日蓮門下の人々は競って私を批難することでしょう。批難の声の中には、本門の戒壇建立は、国主の帰依を待たねばならない、国家的に王仏冥合する時を待たなければならない、という声もあるかも知れません。

然し、何時になったら、そういう時が来るのでしょう。大聖人の時代とか、大聖人滅後の時代といったような封建の世であれば、国家諌暁・公場対決という手段により、国家権力を背景として宗教を国家的に統一するという可能性もありましょう。新しい記憶としては第二次世界大戦中、日本の国家神道が、国内をはじめ亜細亜占領地において、権力を以て神道を強制した例がありました。

戦後、憲法は改正され、「信教の自由」がうたわれました。おそらく今後の文明諸国においては「政教分離」「信教の自由」は永遠に憲法によって規定されてゆくことでしょう。たとえ一国が一つの宗教によって色どられることがあっても、この規定は変わることはないことでしょう。ここにおいて本門の戒壇とは、国家統一戒壇でもなく、国立戒壇でもなく、宗立戒壇でなければならないということになるのではないでしょうか。

転輪聖王の出現はお釈迦さま御在世当時より永遠の理想であり、たとえ全国民が悉く法華経に帰依し、転輪聖王が出現しても、そこに建立される本門の戒壇は、国立戒壇でなく、あくまでも宗立戒壇でなければならないのではないのでしょうか。

ところで宗立戒壇の建立ということになれば、法華経が日本全国に弘まり、国民の一人一人が法華経を信奉するという時を待たなくても、現在においても可能なはずです。まして本門の戒壇とは如何なるものであるのか、その構造すらも曖昧模糊となってしまっている現状にあっては、その構造を明らかにするためにも造立する必要があるのではないでしょうか。

本門の戒壇の造立ということは、仏滅後、未曾有の仏事です。未曾有であるだけに躊躇せざるを得ないのであるならば、大マンダラを造形化するといいかえてもよいはずです。何故ならば大マンダラこそ本門の戒壇の図式であるからです。

大マンダラの造形化……それは決して今からはじめられることでなく、既に日蓮門下寺院教会の須弥壇においては古くから行われて来ているのみならず、檀信徒の仏壇に安置されている一塔両尊に大聖人の尊像をそえた「三宝さま」というのも、実は大マンダラの造形にほかならないのです。

今度、身延山久遠寺においてお釈迦さまの御堂である本師堂が、宗祖七百遠忌報恩事業の一環として建て直されるに当たり、その本尊様式は大マンダラを造形化することのように聞き及んでいますが、注意しておかねばならないことは、須弥壇上、大マンダラの諸仏・諸尊を雛段式に安置してはならないということです。何故ならば大聖人が大マンダラを図顕するに当たっては二仏並座の多宝塔を頂点としたピラミット型の立体を念頭におかれていた、とおもわれるからです。

〇大マンダラにおける仏界と九界の対面構造

あれは昭和三十一年の夏の頃のことであったと思います。身延山布教部に勤務する前の年、私は千葉県市川市平田町の聖徳太子堂という、堂とは名ばかりのワラ屋根は半分青空をのぞき壁もなく、床も落ち、柱も傾いたお堂で修行していました。修行の主な日課は、そこより約二里ばかりはなれた中山の法華経寺との間を、往復、太鼓をうって托鉢することでした。

法華経寺では参道の途中の赤門の西側にある祐師山で、背負って来たゴザをしいて、自我偈百巻をとなえていました。祐師山には大聖人の直祖太田乗明のお墓と、乗明の子息で法華経寺二祖となった日高上人のお墓と、三祖日祐上人のお墓とがありました。

久遠成院日親上人も曾て祐師山において一百日の間、毎夜自我偈百巻をとなえ、満願の日、日祐上人の霊示をうけ凡血を吐いたと伝えられています。

私がゴザをしいて坐りこむのは、何時も太田乗明と日高上人のお墓の前でした。凡僧の私には、日親上人のうけたような霊示はありませんでしたが、一心に太鼓をうって自我偈をとなえている中、頭上の松の小枝から、毛の深い真黒な松の毛虫が青くそりたてた私の頭の上に、ペタンと落ちて来ました。毛虫は頭の上をムズムズとはい出しました。なにしろ読経修行中のことです。毛虫を払い落とすべきかどうか、迷ってしまいました。修行中、たかが一匹の毛虫如きものに心を奪われるようなことでどうするのだ、と自らを励まし、眼を堅くつむり、一心不乱にお経をよめばよむほど、毛虫のはう音までも耳朶にひびき全身総毛立って、真夏というのに、冷汗でびっしょりになっていました。

今になれば、思わず吹き出したくなるような愉快な思い出となっていますが、当時は毎日殊勝気に祐師山で自我偈百巻をとなえ、それから法華経寺の諸堂を参拝することを日課としていたのです。

或る日、これも真夏の暑い日盛りでした。祖師堂の受付で、一人の青年僧から一杯のお茶の供養をうけました。青年僧は名を刈込義宗上人といい、立正大学の四年生、熊本県人吉の出身で、在家から志を立てて出家したということでした。私も九州人、同じ在家出であることから何となく懐かしさをおぼえ、大学の卒業論文のテーマを尋ねると「日蓮聖人の安心」という答えでした。

「それはテーマが大きすぎる。若しそれでやるならば大聖人の本尊観から入って、題目観・仏国土観・成仏観までやらねばならない」

といい残してその日は別れ、二・三日たってまた会ってみると、刈込師は頭をかかえていました。そこで私の考え方が役に立つならば、ということで卒論の目次を作り、まず本尊観から語ることにしました。それから毎日毎日法華経寺にお参りしては祖師堂の内で本尊観の口述を始めました。

刈込師は速記に懸命でした。それは楽しい日課となりました。もはや法華経寺参拝でなく、聖徳太子堂という廃堂から二里の道を歩いて、本尊論を語るために法華経寺へ行くというように変わっていました。

彼の卒論も本尊観だけで、何時しか原稿用紙千枚近くにもなっていました。さすがに立正大学の指導教授(多分、浅井円道教授であったと記憶していますが)「もう、このへんで打ち切るように」と言われたそうですが、実は、この口述の中に「大マンダラにおける仏界と九界の対面構造」が既に論ぜられていたのです。もう二十年も前のことですが、今でもこの考えに変わりはありません。

その後、刈込師は日蓮宗管長賞をもらって立正大学を卒業し、山梨県甲府市内の妙本寺住職となって赴任して行きました。立正大学教授鈴木一成師が「大マンダラの中の左右の座配」について、小論を学術雑誌に発表されたのも、その頃のことでした。

さて、前おきが長くなりましたが、大聖人図顕の大マンダラを見ると、中央に通貫している題目を軸として、諸仏・諸尊の座配が秩序整然としていることに気付くものです。現存している御真蹟大マンダラ一二四幅の中、勧請されている諸仏・諸尊には略されたものもあり、座の位置に高下の相違はあったとしても、左右一対の場合、必ず右側が上座、左側が下座となっているのです。

たとえば多宝塔中の二仏並座にしても、報恩抄の上巻に次のように示されています。

月氏には教主釈尊、宝塔品にして一切の仏を集めさせ給いて、大地の上に居せしめ、大日如来ばかり宝塔の中の南の下座にすえ奉りて、教主釈尊は北の上座につかせ給う。この大日如来は、大日経の胎蔵界の大日、金剛頂経の金剛界の大日の主君なり。両部の大日如来を郎従等と定めたる多宝仏の上座に、教主釈尊居させ給う。

両部の大日如来が多宝如来の郎従であるということについては、また別の機会に論じなければなりませんが、多宝塔中、二仏並座した場合、お釈迦さまは北の上座、多宝如来は南の下座と大聖人は明記されていることには留意しなければなりません。

というのは、大聖人以前の二仏並座の座配では、必ずしも一定はしていませんが、法華マンダラにしても、鑑真和尚の建立した東大寺戒壇院の多宝塔にしても、その殆どのものが、大聖人のそれとは反対に、お釈迦さまは向かって右、多宝如来は向かって左とされていたのです。

見宝塔品によれば、

その時に多宝仏、宝塔の中において、半座を分ち、釈迦牟尼仏に与えて、この言をなしたまわく「釈迦牟尼仏、この座に就きたもうべし」

即時に釈迦牟尼仏、その塔中に入り、その半座に坐して結跏趺坐したもう。

と示されているだけで、二仏のどちらが右か左か、明確ではありません。右か左か、どちらでもよいというわけではないかも知れませんが、仏滅後、大聖人に至るまでの間では、殆どの造形が向かって右にお釈迦さま、向かって左に多宝如来と座配されて来ていたのです。

ところが大聖人の場合では、全くこれらとは逆に、向かって左にお釈迦さま、向かって右に多宝如来と定められていて、一つの異例もないのです。このことは大聖人が座配の位置を決めるのに際して、右側(向かって左側)が上座であり、左側(向かって右側)が下座である。という考え方をしておられた証拠であると申されましょう。

ここに引用した報恩抄にも、お釈迦さまは「北の上座」、多宝如来は「南の下座」と定められています。この場合、大聖人は多宝塔の正面を西向きと設定されています。多宝塔が西向きであればこそ、塔中二仏並座された右側(向かって左)が「北の上座」となり、左側(向かって右)が「南の下座」となるわけです。

「右へならえ」という号令もあるように右は上座・左は下座とされており、宮中の紫宸殿も北を背にして南面していて、北は上座・南は下座とされ、四天王の中でも北の毘沙門天が最高であって、持国天・増長天・広目天は毘沙門天の眷属ともいわれているほどです。

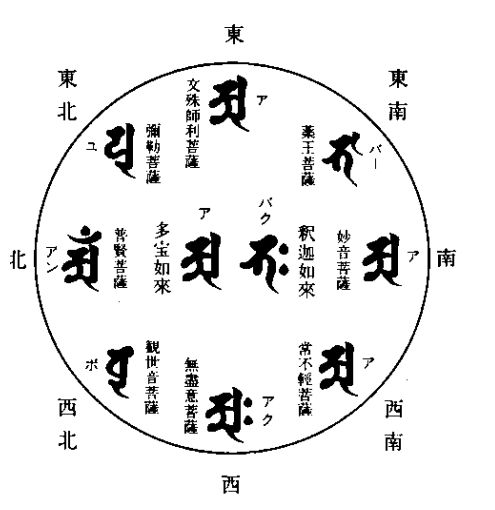

さて、大聖人の大マンダラ中、中央に通貫している題目を軸として、向かって左側のお釈迦さまの方を上座とし、向かって右側の多宝如来の方を下座とした場合、仏界の場合はよいとしても上行・無辺行・浄行・安立行という本化の四大菩薩以下九界の場合では、左右上下の座配が全く逆になってしまっています。

たとえば四大菩薩の順序からいえば上であるべき上行・無辺行は、浄行・安立行に対して向かって右側の下座に配され、迹化の文殊も普賢に対して向かって右側の下座、日月浄明徳仏という過去仏時代の薬王菩薩もまた、弥勒仏として未来作仏の受記を得た弥勒菩薩に対して、同じく向かって右側に配されており、お釈迦さまの十大弟子の中、順序からいえば上座にあるべき舍利弗(目連)も迦葉(阿難)に対して下座とみなされる向かって右側に配されています。

以上は菩薩界と声聞界のことですが、次に天上界をみるならば大梵天王は帝釈天(釈提桓因天王)に対して同じく向かって右側の下座、大日天王も大月天王(大明星天子)に対して下座にあり、日本国々神の天照大神も八幡大菩薩(應神天皇)に対して同じく向かって右側の下座、鬼子母神も十羅刹女に対して同じく右、提婆達多は阿闍世王の師匠でありながら同じく向かって右側の下座とされ、十羅刹女は向かって右から一名藍婆・二名毘藍婆・三名曲歯・四名華歯・五名黒歯・六名多髪・七名無厭足・八名持珱珞・九名皐諦・十名奪一切衆生精気という順に記されている有様です。次に三国法華経弘通の人師についてみるならば、龍樹菩薩や天台大師は右側に、これに対する妙楽大師・伝教大師は左側に配されています。

大マンダラ中、題目を軸として、向かって左側を上座とし、向かって右側を下座とした場合、お釈迦さまは上座、多宝如来は下座として道理にかなうのですが、本化の四大菩薩以下の九界にあっては、上座であるべきものが右側の下座に、下座にあるべきものが左側の上座に配置されているのです。これは一体どういうことなのでしょう。九界の各尊の座配の矛盾はどのように理解すればよいのでしょう。

然し、これは私たちが、大マンダラ全体を客体として見ている処に起こる錯覚にすぎません。若し私たちが大マンダラの中に入ったならば、多宝塔の二仏は九界の衆生に対し、九界の衆生は悉く塔中の二仏に対し、仏界と九界とが互いに対面しながら、互いに題目をとなえているということに気付くはずです。

そこで若し、大マンダラの外にあって大マンダラ全体を客体として見るならば、釈迦・多宝の仏界のみが私たちに対面し、他の九界の諸尊は悉く私たちに背をむけているということになるわけです。若しこれを画像としてあらわしたならば、一体どういうことになりましょう。法華経霊山虚空会本門八品の儀相の図解になっても、大マンダラを本尊として仰ぐには迫力を欠く恐れがないではありません。

九界の諸尊は多宝塔中二仏並座された久遠実成の本仏お釈迦さまを本尊として仰ぎながら、同時に末法において法華経を行ずる者に対しては常に守護を加えると本誓をもつものです。この両面性を同時にあらわすには画像マンダラよりも文字マンダラが適しています。大聖人が文字大マンダラを図顕されるにも、そういう配慮があられたのではないでしょうか。

大聖人は開目鈔上巻において、

本門に至って、始成正覚を破れば四教の果を破る。四教の果を破れば四教の因破れぬ。爾前・迹門の十界の因果を打ち破って、本門の十界の因果を説き顕わす。これ即ち本因本果の法門なり。九界も無始の仏界に具し、仏界も無始の九界に備わりて、まことの十界互具・百界千如・一念三千なるべし。

と仰せられていますが、ここにいう無始の仏界と無始の九界とは、一面に並列しているのでなく、実は互いにあい面奉しているものであり、釈迦・多宝の中央に貫通している題目は、同時に仏界と九界との中央を通貫し、無尽に光り輝いているのではないでしょうか。

もし大マンダラの九界の諸尊が悉く塔中の二仏に向かっているとするならば、中央の題目を軸として多宝如来の方の向かって右側が上座となり、大聖人の大マンダラ座配には毫も座配に関する秩序の乱れ、矛盾はなかったといえるのです。

〇ピラミット型の大マンダラ戒壇

これまで屡々、本門の戒壇はお雛さまを飾る雛段のような形式ではなく、ピラミット式のものであり、大聖人図顕の大マンダラはその図式であると述べて来ました。殊に大マンダラにおいては仏界と九界とが対面している構造であるということになれば、ますますピラミット式に外ならないということになって来るわけですが、見宝塔品の冒頭にも、多宝塔を荘厳する

「諸の幡蓋は金・銀・瑠璃・

と示されている通り、多宝塔の空中における位置は、須弥山台上の四天王宮に殆ど接しているものであって、それだけに地居二天の四天王衆天と帝釈天を囲繞する三十三天とが仏教マンダラの原型をなしているように、多宝塔を中心とする大マンダラもピラミット式であるということができるのです。

大聖人以前の法華マンダラも次のような立体面としてあらわされています。それは二仏並座の多宝塔を中心とする八葉の蓮華を型どったもので、真言の胎蔵界マンダラの中台八葉院に凝するものでもありましょう。