自我偈随想 [第八回] 昭和五十一年八月十日 日 高 白 象

浄土の人々 ---流転三界と常住の大漫荼羅佛国 ---

これまで三界の構造と、三界中の各土の変移、並びに三界自体の四劫流転について考えてみましたが、こういう思想については現代人は全く無関心になって来ているようです。六道輪廻も昔の夢物語のようにしか思っていないし、たとえ親が死に、子どもが死に、夫や妻が死亡しても、遺族の者は悲しみながら葬式を行い、火葬場を往復して初七日の法事をすませば、次は何時、お骨を埋葬するかと話しあうくらいで、死者の魂の行方をたずねる人は稀のようです。

今年は広島・長崎に原爆が投下されて三十一年目を迎えたのですが、毎年八月の終戦の日を迎える毎に、原水爆禁止の運動をもりかえしては地球破滅の危機を叫んでいます。然し今より二千数百年前のお釈迦さま御在世当時の方こそ、より真剣に、より深刻に宇宙の破滅が恐れられ、その解決の方法が修行者によって考えられていたのではないでしょうか。

お釈迦さまは高齢八十才の二月十五日、クシナガラの郊外、沙羅双樹の下で入滅されました。入滅の地をクシナガラに選ばれたことについて、お釈迦さま自身、

「クシナガラは、過去六人の転輪聖王が涅槃された聖地である。」

と説明されています。この説明の中に、過去七仏思想の片鱗をうかがうことが出来ますが、これと同時にお釈迦さまが入滅のまぎわに至るまで、人類の輪廻・宇宙の壊滅を救おうとする烈々たる悲願・熱祷を拝することが出来ましょう。

人類の六道輪廻を救い、世界の破滅を救うもの、それは俗界の転輪聖王と、宗教界の転輪聖王たる仏陀の出現によらねばなりません。愚者の組織でなく、賢者の正法によらなければならないのです。

三界の構造や三界の四劫輪廻を、荒唐無稽なものとして冷笑するよりは、人間の魂の輪廻に対して、世界破滅の危機に対して、これを救おうとされたお釈迦さまの悲願こそ、現代人の心にとりもどすべきでありましょう。

転輪聖王思想は、お釈迦さまより日蓮大聖人へと継承されました。観心本尊抄に、

地涌千界は教主釈尊の初発心の弟子なり……(中略)……かくの如き高貴の大菩薩、三仏に約束してこれを受持す、末法の初めに出でざるべきか。当に知るべしこの四菩薩、折伏を現ずる時は、賢王となって愚王を誡責し、摂受を行ずる時は僧となって正法を弘持す。

と示されている言葉が即ちこれです。末法においては本化の菩薩の代表の一人が転輪聖王となって出現するというのです。

現在、本化の菩薩は何処に、何人、出現しているのでしょう。日蓮門下の中に本化の自覚をもつ人が幾人いるのでしょうか。それとも日蓮宗もまた羊頭狗肉の集団にすぎないのでしょうか。宗祖七百遠忌の事業計画をみても、人類の危機を救うというのは愚か、寺を建てるとか、法要をする等という枝葉末節な形式的なことばかりのようです。そこには本仏お釈迦さまの悲願も、本化大聖人の悲願も不在となっているような粉飾しかありません。

日蓮宗といわず全仏教徒は、これまで荒唐無稽な神話として放置して来た六道輪廻・三界輪廻思想の原点に帰って、自己の魂の危機、自己の住む世界の危機を、みつめなおさねばならないのではないでしょうか。この危機感がなければ宗教の復興も法華経の宣布も、望むべくもないでありましょう。

親の死をなげいても、親の魂の行方をたずねない人々、お墓を建てても不滅の浄土のありかをたずねない人々、そういう人々の充満するこの世の中に、危機が迫っているのです。

では前回に続いて、多宝塔が空中に昇って、空中のどのあたりに留まったのか、どのあたりを中心として法華経の迹門空中会、本門虚空会の儀相が展開されたのかということにふれてみることにいたしましょう。

但し、この問題については、これまで論じた人もないようであり、私自身、全く資料もない中にあって、述べることも想定の域を出るものでないことは、前もって断っておかねばなりません。それでも敢えて、これにふれようとする所以は、法華経の空中会、虚空会というものが、単なる空想観念のものでなく、各宗教の浄土観をふまえたものであり、鮮烈な現実性をもつものであると思うからです。

〇実在する方便の浄土

信仰の対境である神といえども、時代によって、地域によって、或は信奉する人々によって、或はその他の色々な条件の変化によって、神の神格に変化が起こり、神格の変化にともなって神の天国(浄土)も変化して来ているのが一般のようです。

たとえばミスラ教の審判者であるイマ神は、仏教に来って閻魔大王と変わっており、バラモンの最高神であった大梵天も、仏教では護法神の一人と化しています。観世音菩薩もビシュヌ神の仏教化であるといわれており、その他、類をあげれは枚挙にいとまもないほどでありましょう。

仏陀といえば、はじめはお釈迦さま一人であったはずでした。ところが後になればなるほど阿弥陀如来・大日如来・薬師如来等々という無量無辺の仏陀が出現して来ており、どれが本当の仏陀なのか、唯一絶対の仏とは一体どの仏なのか、と迷わされているような始末です。

古代から現代に至る宗教の歴史をふりかえってみるならば、まず神がいて、神が神の力によって人間を信仰へ導いたというよりも、人間が人間の欲求によって神を神として立てて信仰を始めたものであり、人間の欲求の変化によっては神の神格にも変化が起こり、或は創造されたり、或は抹殺される神もいる、という説も起きて来ることでしょう。

若し、こういう説が事実であるとするならば、神も仏も、神の天上界も、仏の浄土も、すべて假空のものであり、実在するが如くみなされているそれらは悉く、人間の心の投影であり、幻影であって実在しないものである、といわれるかも知れません。欲界・色界・無色界という三界を構成している各器世界の変化・移動・増補のあとをたどってみれば、一層その感を深くすることでしょう。

然し、ここで注意しておかなければならないことは、そうした神や仏も方便の神・方便の仏として実在し、その土も方便假土として実在しているということです。このことについて日蓮大聖人は観心本尊抄の中で、次のように申されています。

それ始め寂滅道場華蔵世界より、沙羅林に終わるまで、五十余年の間、華蔵・密厳・三変・四見等の三土四土は、みな成劫の上の無常の土にして変化する所の方便・実報・寂光・安養・浄瑠璃・密厳等なり。能変の教主、涅槃に入れば、所変の諸仏、隨って滅尽す。土また以てかくの如し。

この文章の後が、有名な「今本時の娑婆世界は、三災を離れ、四劫を出でたる常住の浄土なり……」云云という四十五字法体段となって続いているのですが、ここでは毘盧遮那仏の華蔵浄土・阿弥陀如来の安養浄土・大日如来の密厳浄土・薬師如来の浄瑠璃浄土といった十方分身の諸仏の浄土を、単なる假空のもの、おとぎ話しの世界として否定しているのでなく、「成劫の上の無常の土」「変化する所」の浄土としては肯定されているのです。

ところが、ややもすれば「能変の教主、涅槃に入れば、所変の諸仏、隨って滅尽す。土もまた以てかくの如し」と示されているところから、能変の教主であるお釈迦さまが入滅されたのであれば、お釈迦さまによって説きあらわされたすべての諸仏も悉く滅尽するはずであり、諸仏がなくなれば、諸仏の浄土も悉くなくなってしまうはずではないかと思いこみがちなものです。

然しそれは、お釈迦さまを八十才でなくなった有限の仏とし、大日如来・阿弥陀如来・薬師如来等の諸仏を、それぞれ久遠常住の仏と仰いでいる人々に対する反語であって、諸仏を常住とするならば、諸仏を生み出されたお釈迦さまこそ久遠の本仏ではないか、そのお釈迦さまが滅尽したとみるならば、諸仏も諸仏の浄土も滅尽するとみなすべきが当然であろうと、その矛盾を強く指摘し、お釈迦さまを久遠の本仏と仰ぎ、その本土を「今、本時の娑婆世界」と開顕して四十五字法体段を述べられたのです。

従って、ここでは仏口所生の諸仏も分身方便の仏として認められ、仏口所生の十方の浄土もまた方便假土として実在していることが認められていることを知らねばなりません。

このことは三界の各天上界についても同様に考えることが出来ましょう。色界の大梵天界も欲界の弥勒菩薩の兜率天も、帝釈の 利天も、持国・増長・毘沙門・広目の四天王衆天も皆、無常変化する方便假土として実在するということが出来、更には兜率天の背後に秘められているミスラ教の神の天国も、キリスト教の天国も、イスラム教のアッラーの神の国も、それなりに実在するものであると申されましょう。

利天も、持国・増長・毘沙門・広目の四天王衆天も皆、無常変化する方便假土として実在するということが出来、更には兜率天の背後に秘められているミスラ教の神の天国も、キリスト教の天国も、イスラム教のアッラーの神の国も、それなりに実在するものであると申されましょう。

古代インドにおいて、アーリヤン人に征服された非アーリヤン種族の奉じていた地下七層の浄土、それはアーリヤン人によって地獄界とみなされ、種族守護の神々も鬼神・魔神としてみなされるようになりましたが、然しそれでも非アーリヤン種族の民にとっては、阿修羅も夜叉も羅刹もやはり守護の善神であり、地下七層の浄土は浄土として実在していたのです。

宗教の世界、それは神が人間を規定する世界でもあり、また同時に人間が神を規定する世界であるとも申されましょう。もっと端的にいうならば、たとえ神が人間の欲求によって創造された神であり、天国や浄土も人間の欲求によって生成されたものであっても、その祈りによっては、もはやそれは人間の心の投影、幻影だけではなく、神そのものに神としての主体的神格がそなわり、神自身の働きが起きて来、人間の信仰によって消長すると申されましょう。

それは、まことに納得し難いことのようですが、一念三千の法門を構成している三世間(衆生世間・国土世間・五蘊世間)に、その秘密をとく鍵があるようです。これまで天台教学においても日蓮教学においても、五蘊とは色・受・想・行・識という物心不二のものであって、衆生世間も国土世間も五蘊世間によって形成されている、と説かれて来ました。

勿論、それには違いはありませんが、五蘊が衆生と国土を形成しているばかりでなく、それを生成せしめ、変化せしめ、破壊消滅せしめ、またそのことを繰り返させているものであって、五蘊の無常が、そのまま衆生の無常、国土の無常となっているのです。

五蘊、それはまた物心不二なる極微的存在であって、目に見えない人間の精神や言葉さえも五蘊所成であり、目に見えない仏や神、そして先祖の霊魂も五蘊所成であって、俗に人間の怨みの心が生霊という霊的力をもって他人を禍いするのも、また物心不二なる五蘊所成の然らしむるところと申せましょう。

まことに卑近な例ですが、生霊ということについていえば、たとえばAという人がBという人をのろい殺したいほどの思いでうらんだとしましょう。当然、Aのうらみ心は生霊となってBを禍いするはずです。ところがそれから幾月かたってAの心にBをうらむ心もすっかりなくなったとします。

然しそれでも幾月か前のAの生霊は、現在のAの心境にかかわりなく、独立した生霊として働いているのです。つまりうらみ心が独立した怨霊を創造しているわけです。

一念三千の立場でいうならば、五蘊世間には地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上・声聞・縁覚・菩薩・仏という十界が互具しており、同時に相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等という十如も具足しているのですから、一念の在り方によっては、その一念から仏も生まれ、神も生じ、地獄の怨霊・鬼神も生まれて来るはずです。そして所生のそれらが能生者の投影でも幻影でもなく、独自の存在として働くことも考えられましょう。

若し、人の一念の祈りが、水の精を神とあがめるとき水神が生まれ、地の主を神とあがめるとき地神が生まれ、樹木の精を神とあがめるとき御神木の樹神が生まれ、雷を神とあがめるとき雷神が生まれ、風を神とあがめるとき風神が生まれ、太陽を神とあがめるとき日天子が生まれ、月を神とあがめるとき月天子が生まれ、生まれたそれら自然神は、それぞれ独自の神として働くのです。

やっかいな神は、凶悪な動物霊を、その凶悪性の故に神としてあがめた場合です。こうした神々は畜生故に倫理性もなく、ただその通力をふりまわして、却って人間を翻弄するものです。低級な神には眷属はなく、眷属がいても少数であり、従ってその国土を形成することも出来ず、娑婆の大地の一部分を棲家とし、棲家を犯すものには報復を試みるものです。

日本の神道系の神々の大部分は、およそこうした自然神であり、怨霊神であり、動物神と申されましょうか。成仏の道も知らない鬼神の類が多いようです。

若し神が高級な神であり、人間の崇高な信仰によってあがめられているならば、多くの眷属をもち、眷属と共に住むべき天上界の国を形成することでしょう。こうした神々は、たとえ人間によって祭られなくなったとしても、帰るべき自分の本土をもっているため、神自身の力によって天上界へ帰ってしまうものです。

これを「神天上」というのですが、日蓮大聖人は地上に法華経が行ぜられなくなった時、善神は神天上してしまい、その後に、天上界へ帰るすべも知らない地上の鬼神が乱れ始め、「国土乱れんとする時は、まず鬼神乱る。鬼神乱るるが故に萬民乱る」という仁王経の文によって、法華経信仰を本とする立正安国論運動を展開されたのでした。この神天上思想によっても大聖人自身、三界の中の天上界の実在を認めていたことを知ることが出来ましょう。

それにしても現在の日蓮宗の信仰の実態は、鬼子母神信仰、七面大明神信仰・帝釈天・大黒天・稲荷大明神といったような守護神信仰であって、久遠の本仏お釈迦さまへの信仰は有名無実となっています。ここに日蓮宗の低迷と廃退が帰因しているようです。神々の成仏する道も開かず、神々によって利益を得ようとしている限りでは、宗門の発展も広宣流布も見込みはないと申されましょう。

日本の神社のお祭りには、よくおみこしをかついで、おみこしをゆすぶって大騒ぎが行われます。これは神の魂振り(たまふり)であって、あらぶる神の魂を、思いっきりゆすることによって、あとは静かに鎮座してもらおうという人間の祈りにほかなりません。

するとおみこしに乗せられて、魂振りされるような神は、成仏していない神であり、魂振りがなければ土地の住民にさわりをなす神、鬼神と申されましょう。日本の神社仏閣において行われている勇ましいお祭り、あのようなお祭り儀式をつづけられていては神も仏も救われる望みはありますまい。

東京池上の本門寺の御会式、あのお祭りさわぎの中にくりひろげられている萬灯行列は、おみこしかつぎの代わりのつもりでしょうか。若しそうであれば臨滅の大聖人の心をけがすも甚だしいものといわれなければなりません。

今年の六月、夏のはじめの頃のことでした。わたしの友人の家に先祖供養のため訪問した時、友人の奥さんが、こんなことを申されました。

「内の主人が欧州旅行から帰って以来、主人の仕事が、どうも思わしくありません。どうしたことでしょう。何かさわりでもあるのではないでしょうか。」

さっそく私は、一緒に来ていた家内と二人で、当家の御主人の開運の御祈念をしました。すると、ポルトガルの牧師の霊が御主人にさわっているということが、家内に知らされました。奥さんはびっくり仰天されました。そして、

「実は、主人が欧州を旅行した時、ポルトガルの街の骨董屋で、こんなものを買って来たのです。」

といって、その骨董品を持ち出して見せてくれました。それには、

来る者は、神の栄光に浴し

去る者は、神の栄光を伝える

という意味のローマ字が刻まれていました。それは仏教寺院の山門の坂を登った処に、

登る者は、上求菩提

降る者は、下化衆生

という碑の立っているのと同類のものでありましょう。私たちは改めてポルトガルの牧師の霊に対して三座のお経をあげることにしました。第一座は「この骨董品を介して、はるばるポルトガルの国から日本国まで来られた牧師さまに対して、仏教の最高の経典である法華経をもって敬意を表します」という気持ちで読経しました。

第二座は「この骨董品の碑文は、まことに素晴らしい言葉です。おそらく牧師さまの生前における座右の銘か、臨終の辞世の詞でもありましょう。然しこれに一念を残して、骨董品所持者にわざわいされるようでは碑文の心にも反しましょう。速やかに碑文より離れて、あなたが信仰されていたキリスト教の神の天国へ昇りなさい。若し天国へ帰ることが出来ないのであれば、法華経によって久遠の本仏お釈迦さまの霊山浄土へお送りしてあげましょう。どちらがよいかあなた自身でお選びください。」といいきかせて読経したのです。

すると読経中、ゴンドラのような三日月と星、三日月の上に白馬、といった輝かしい三つのものが中天より降りて来て、牧師の霊を迎え、唱題に送られながら昇天して行ったのです。キリスト教の牧師に引導を渡すということは、私としても初めての経験でしたが、牧師に敬意を表し、牧師の信仰を方便の信仰としても、これを認め、キリスト教の神の実在、神の天国の実在を認めたということが、牧師の昇天する大切な鍵であったと思います。勿論、法華経の功徳の偉大さは申すまでもありませんが、それにしても三日月と星と白馬とがお迎えに来たことには、クリスマスツリーの飾りも、単なるオモチャでなく天国を象徴するものであったのだという感を深くしたことでした。

「釈迦に提婆」という言葉さえある通り、仏教々団の歴史の中では、提婆達多ほどの極悪人はいないとされて来ました。実際はお釈迦さま御在世当時の教団が諸王・長者の供養になれて厳しい修行を怠る傾向に対する反逆であり、種族の過去仏信仰を復活して戒律主義を標榜することにあったようですが、ともかく伝承としては五逆・誹謗正法の極悪人として烙印をおされた提婆でした。

どこをとらえても赦されるべき片鱗すらないこの提婆達多に対してお釈迦さまは法華経の提婆達多品において、彼こそはお釈迦さまが過去世において代々国王と生まれて法華経を求めていた時、師匠となって法華経を説いてくれた仙人(過去仏)であった、と告白されているのです。

一切衆生悉有仏性といって、すべての人々の成仏の可能性を強調する説もありますが、過去の師匠であり、過去仏であり、未来また天王如来となって衆生を利益し、その滅後においても仏舍利を留めて人々を導くという、そういう人間の認め方、これほど崇高な認め方がどこにありましょう。「人を恕して罪を赦さず」という言葉もありますが、「人を恕す」「相手を認める」という、その最高の姿が提婆達多品に示されているのです。

「泥棒にも三分の理」と申されています。誰にも自分の何処かを認めてもらいたいという願いがあります。この願いを受け入れなければなりません。悪鬼悪霊のさわりがあっても、そのさわりをせめる前に、まず相手を認めてやらねばなりません。これが友情であり、慈悲の慈なのです。

三界は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六道、そこには善神あり悪神あり、善霊もおり悪霊もいます。三界は火宅といいながら、その実在を認め、認めた上で、三界の衆生と国土を一仏乗の仏界へ導いて行かねばなりません。

この故に、法華経では、まず一仏乗が開顕され、つづいて多宝塔が大地の底より涌出して空中へ昇り、空中にかかったのでした。三界開会のため涌出した多宝塔は、空中のいずこに位置したのか、何処に位置するのが三界開会の最適地であったのか……次にこれを考えてみましょう。

〇虚空における多宝塔の位置

虚空中における多宝塔の位置は何処であったかということを比定するに当たっては、仏滅後、明治の初期までの間、仏教徒に信じられていた三界宇宙観の構造をふりかえっておかなければなりません。

三界宇宙観図を見れば、その中心は全山黄金で出来ているという円筒形の須弥山(別名スメール山)であって、地上八万四千由旬、地下一万八千由旬(或は八万四千由旬)という高さであって、文字通り三界の地軸、宇宙軸となっているのです。

地球は須弥山の南側の閻浮提洲の内にあり、地上にあらわれている須弥山の中腹の東側に太陽、西側に月があり、地球上から天を仰げば、昼に太陽は東から西へ行き、須弥山の裏へ廻れば夜となり、夜には月が西から東へ渡り、須弥山の裏へ廻れば昼となって、太陽が東から昇るとされているのです。

日蓮大聖人の諫暁八幡鈔の末文に、次のような有名な予言が示されています。

天竺国をば月氏国と申すは、仏の出現し給うべき名なり。扶桑国をば日本国と申す。豈聖人出で給わざらん。

月は西より東に向かえり。月氏の仏法の東へ流るべき相なり。

日は東より出で西へ入る。日本の仏法の月氏へ返るべき瑞相なり。

月は光、明かならず、在世はただ八年なり。

日は光明月にまされり、五五百歳の長き闇を照すべき瑞相なり。

仏は法華経謗法の者を治し給わず、在世には無き故に。

末法には一乗の強敵充満すべし、不軽菩薩の利益これなり。

おのおの我が弟子等、励ませ給え、励ませ給え。

日本山妙法寺大僧伽山主藤井日達上人は、この御文章を大聖人の予言、門弟に対する遺勅と体して西天開教に生涯を捧げ、インド王舎城多宝山頂に仏舍利塔を建立し、更に今、スリランカ(旧名セイロン)の仏足山頂に仏舍利塔を建立しようとされています。まさしく藤井日達上人の西天開教は「日本の仏法の月氏へ返るべき瑞相」を示していると申せましょう。

ところが、右の御文章の中で「月は西より東に向へり」という句について、実際は月も東から出て西へ向っているのに、月が西より出るという大聖人の見方はあやまっていると言う人もいるようです。

確かに現代の常識では太陽も月も東から西へ向かっていると考えられていますが、然しインドにおいても中国においても、大聖人の鎌倉時代はもとより明治のはじめ頃までは、三界宇宙観によって太陽は東から西へ行き、太陽が須弥山の裏へ廻れば夜となり、夜には月が西から東へ渡り、月が須弥山の裏へ廻ると昼となり、昼には東から太陽が昇ると信じられていたのです。従って大聖人の天文に対する常識は、三界宇宙観にもとずく限り、決してあやまっていたとはいえないでありましょう。

これは私の推測ですが、仏教徒が寺院の須弥壇の廻りを右から左へと三層囲繞する方向も太陽の運行にならうものであり、イスラム教徒がメッカの神殿の廻りを左から右へと囲繞する方向も月の運行にならっているのではないでしょうか。

いずれにしても太陽と月は須弥山の中腹の同じ高さ、太陽は東に、月は西に位置しているというのが三界宇宙観なのです。そしてこの宇宙観によれば地上をブールといい、ブールと太陽、月の間をブヴァスとよび空界と訳され、その上にスヴァルという本来の空界があるとされています。

その位置は太陽と北極星の間とされていますが、これによれば北極星が太陽や月よりもはるか上空に位置していることになりましょう。それは太陽や月が移動するのに対して北極星は常に一定の位置にあって、北を示す目標となり、広漠たる大陸や砂漠の中では、人間の命にもかかわる大事なものとされていたからでありましょうか。

地上七層の世界観によれば、ブール・ブヴァス・スヴァルは人間の肉眼に見える下方三界とされ、眼に見えない四界として、スヴァルの上にマハル(別名マハーローカ)、ジャナス(別名ジャナーローカ)、タパス(別名タポーローカ)、そして最上の天界としてサティヤム(別名サティヤローカ)があるとされています。このサティヤムの天界こそ真実の世界、不死の世界、大梵天の世界(ブラフマローカ)といわれているのです。

そこで多宝塔が空中にかかった位置は、どのあたりであったかと想定するならば、地上の大衆が肉眼で見ることの出来た下方三界の中の、太陽と北極星との間のスヴァルという空間であり、スヴァルの中でも北極星に近い空間であったのではないか、と思われるのです。

何故ならば、その理由として、

一、多宝塔は地上から仰いで、誰の肉眼にも見える位置になければならない。

二、多宝塔は、太陽や月やその他の宿星が、時間の推移に従って移動するように移動してはならない。移動しない位置といえば、天体の中では北極星の位置なのですから、多宝塔の位置は北極星の近くでなければならない。

ということが申されましょう。

現代の科学的天文学では、地球の北極と南極を地軸として、その延長線上にある星を北極星と呼んでいますが、若し假に多宝塔が、私の想定するように北極星のそばに位置するならば、それはまさしく地球の地軸の延長線上にあるということが出来ましょう。

今からおよそ二千年前、法華経が経典として編纂された紀元前後一世紀の頃、経典編纂者たちが、北極と南極をむすぶ地軸の延長線上に北極星があるとは思ってもいなかったことでしょう。然しながら、多宝塔が娑婆の地中より涌出し、一直線に上空に昇り、北極星の手前あたりに位置したということ、次いで提婆達多品において文殊師利菩薩の眷属の迹化の菩薩が、娑婆の大海の沙竭羅竜宮より涌出して空中に昇り、多宝塔を囲繞したということ、更に従地涌出品においては本化の菩薩が娑婆の地下の虚空界より涌出し、同じく多宝塔を囲繞したということ等を思いあわせる時、娑婆の大地の下の中心部と、空中の多宝塔とをむすぶ線を以て、円筒形の黄金山である須弥山に代わる宇宙軸とみなしていたのではないかと思われるのです。

三界の須弥山を迹門方便の宇宙軸とし、須弥山に即する多宝塔と大地の中心部をむすぶ線を本門の宇宙軸とみなすならば、本門の宇宙軸が、たまたま現代天文学の地球の地軸と北極星をむすぶ線に符合していることも興味ある話題となりましょう。

注意しておかなければならないことは、多宝塔が何も存在しない空中に位置したのでなく、三界の宇宙軸とされている須弥山の中腹から上の北極星の手前あたりに位置し、須弥山を背景とし、須弥山に即して本門の宇宙軸を創造しているという、この具体的な事象です。それは単なる観念の世界でもなく、想念の世界でもなく、あくまでも現実に即する世界であることに留意しなければなりません。

紀野一義氏は、その著「法華経の探求」(二四二頁)に、多宝塔の位置した空中のことを次のように説明しています。

アンタリクシャとは、三つの部分の中間、すなわち天と地の間の部分を指定する言葉であるから、「空中」とは「天」まで至らない中空のことである。観念の世界である「天」にもつかず、即物的な世界である「地」にもつかず、しかも、天・地につながりを持つ、それが「空中」である。未来を表す「天」にもつかず、現在を表す「地」にもつかず、過去を表す「地中」にもつかず、しかも、未来にも現在にも過去にもつながる世界が「空中」である。

一言にして言えば、時間と空間を超越した境地のことであるが、過去・現在・未来を全く離れた境地などというものがあるはずはない。従って、時間を超越した境地とは、過去にも現在にも未来にもつながりつつ、しかも、つながりを超えたものであることが必要である。 |

この説明は、非常に観念的であって、必ずしも当を得たものでないことは以前にもふれたことがありましたが、本来、アーリヤン人の宇宙観にあっては、地界・空界・天空をもって三界とし、地界は生き者の世界、空界は死者の世界、天界は神の世界とみなし、この外に地獄界は地下の世界としていたのです。

このアーリヤンの宇宙観と、非アーリヤンの種族の宇宙観とが習合して「五火二道」という輪廻思想が出来て来たのですが、仏教の三界宇宙観においても空界は、欲界の中の一部であり、男女同居し、共に輪廻する世界であったことには違いはありません。

そこで多宝塔が空中に居したということは、すべての有情の魂の輪廻する、その真只中に厳然として位したということが出来、この現実に即して輪廻するすべての有情を開会するのみならず、空界の上の天界の神々も、空界の下の地界、並びに地底界のすべての有情をも開会しようとしたものであるということが出来ましょう。

たしかに紀野氏のいわれる通り「空中とは、天まで至らない中空」のことであり、「観念の世界である天にもつかず、即物的な世界である地にもつかず、しかも天・地につながりを持つ」という世界ではありますが、私の比定する多宝塔の空中は、太陽から北極星までの空間であるスヴァルという世界であって、スヴァルはブヴァスという空間をおいて直接、地上のブールに接しておらず、また上にはマハル世界・ジャナス世界・タパス世界等を介して直接には大梵天のサティヤム世界に接しておらず、文字通り「本来の空界」とされている処です。

ところが、このスヴァル界の上方に位置した多宝塔を中心として、見宝塔品において三変土田という大宇宙の大変革が起こるのです。その規模は、須弥山を中心とした三界にとどまらず、十億の太陽があるという三千大千世界にもとどまらず、実に八方各二百万億那由佗の国々であり、更にまたその先の二百万億那由佗の国々という無限大の範囲であって、その変土の中には「地獄・餓鬼・畜生及び阿修羅あることなし。またもろもろの天人を移して佗土におく」といわれているように、三界輪廻の衆生もおらず、国土としても「また大海・江河・及び目真隣陀山・摩訶目真隣陀山・鉄囲山・大鉄囲山・須弥山等の諸山の王なく、通じて一仏国土となって宝地平正なり」といわれている通り、三界の諸相は悉く否定されているのです。

このような仏国土は、本化の菩薩の出現するまでは、未だ迹門の仏国土なのですが、それでも三変土田ということが、欲界・色界・無色界という三界のすべての世界を超越しながら、一仏乗によってそれらの各世界をそのまま仏国土に摂取しようとしたものであることを知ることが出来ましょう。

三界には仏国土はありません。無色界の上に仏界があるのではありません。声聞・縁覚・菩薩・仏の四聖界は三界にはなく、全く三界の次元を超えた処、仏道修証の当処に遍在しているのです。

ややもすれば日蓮大聖人の立正安国論に「三界はみな仏国なり」という言葉があり、法華経の譬喩品第三の中にも「今この三界は皆これ我が有なり その中の衆生は悉くこれ吾が子なり」という経文があることによって、六道輪廻の三界の何処か高次の処に仏国土があるように思いがちでありましょうが、顛倒した凡夫の立場であっては、三界のいずこにも仏国土はあるのでなく、「三界は安きことなし、なお火宅の如し。衆苦充満して甚だ怖畏すべし。常に生老病死の憂患あり。かくの如きらの火、熾然としてやまず。」といわれている通りの苦界そのものなのです。

また十界互具という処から、三界の中にも仏界が、他の九界の併列して存在するかのように思われがちですが、実は十界は併列していたり、段々に重層しているのでなく、凡夫の立場にあっては三界は無仏の六道世界であり、仏の立場に立ってはじめて三界を超越した処に仏界があり、また仏界に準ずる菩薩界・縁覚界・声聞界があるということが出来るのです。

立正安国論にも、

汝、早く信仰の寸心を改めて、速やかに実乗の一善に帰せよ。然らば則ち三界はみな仏国なり。

と示されているように、一乗法華経を修証する当処にしか仏界の顕現はないのです。そしてひとたび仏界に転入するならば、そこにはじめて「三界仏国」の事象を見ることが出来るのです。それは無始久遠劫来、成就している仏界にほかなりません。

肝心なことは、凡夫の立場では三界はみな火宅であり穢土であるという認識でありましょう。この認識が曖昧であるならば、信仰の純粋も期し難いものとなりましょう。

○曼荼羅の原型

|

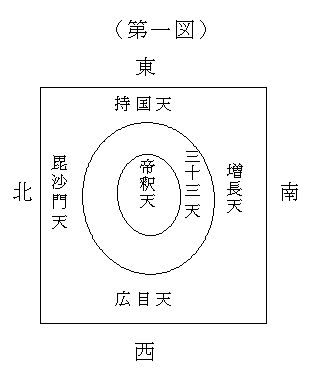

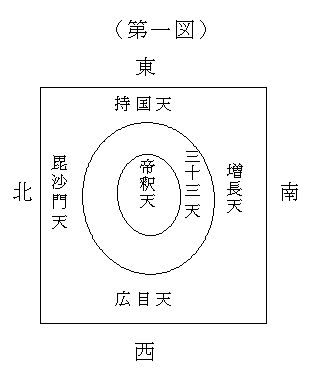

さきに三界の構造の中で、黄金で出来た須弥山の頂上の台地に、帝釈天を中心とした 利天(三十三天)と、その東西南北に陣取った持国天・増長天・広目天・毘沙門天によって代表される四天王衆天という地居二天の世界があるということを、上図の如く図示しておきましたが、実はかくの如く須弥山の台地に集まっている神々の陣容が、仏教における曼陀羅の原型となっているのです。 利天(三十三天)と、その東西南北に陣取った持国天・増長天・広目天・毘沙門天によって代表される四天王衆天という地居二天の世界があるということを、上図の如く図示しておきましたが、実はかくの如く須弥山の台地に集まっている神々の陣容が、仏教における曼陀羅の原型となっているのです。

宮坂宥勝氏はその著「仏教の起源」(三四二頁〜三四四頁)に左のような図をかかげて次のように申されています。

|

|

|

|

ところで、この両経(人仙経と大堅固婆羅門縁起経)ともに、天上の善法堂における神々の光景を伝えている。

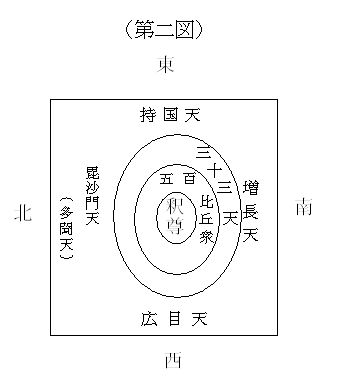

「昔、はるかな昔、雨安居のはじまる月の十五日の満月の夜、布薩のときのことである。全三十三天の天衆が善法堂に集合して坐った。大いなる天衆はあまねく一切の方に坐った。四天王は四方に(それぞれ)坐った。

東方持国天は西面して諸天を前にして坐し、南方増長天は北面して諸天を前にして坐し、西方広目天は東面して諸天を前にして坐し、北方毘沙門天は南面して諸天を前にして坐した。

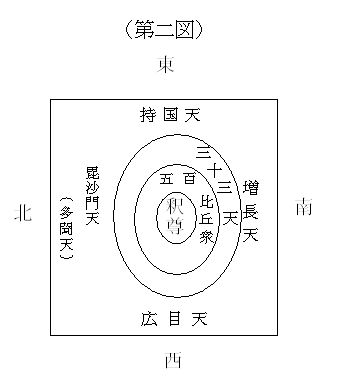

これが、かかる(神がみ)の坐法であって、しかして後に、われわれの坐法がある、と説かれている」……(中略)……これは釈尊の周囲に五百比丘が坐し、それぞれの眷属衆をしたがえる四天王が四方を守護する曼陀羅構成の原初型であるとみてよい。こうした天上の善法堂における神がみの集合は、種族社会の時代における会議をモデルにしたものであることは、他の個所で述べた。

種族の集合の名残は、原始仏教時代における各種族が所有していた公会堂での会合がそれを示している。公会堂は柱と屋根だけからできていて、壁のない建物である。そこでは種族の長老を座長として、かれを人民たちがとりかこんで坐る。いわゆる円坐である。

これは、さらに「チャーンドーギヤ・ウパニシャッド」などに歌われる母なる火をとりかこんで円坐する原始共同体の会議方式に由来するものとみてよいであろう。

……(中略)……

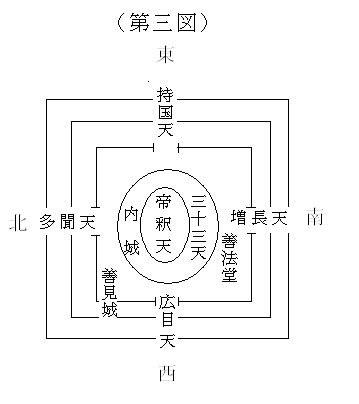

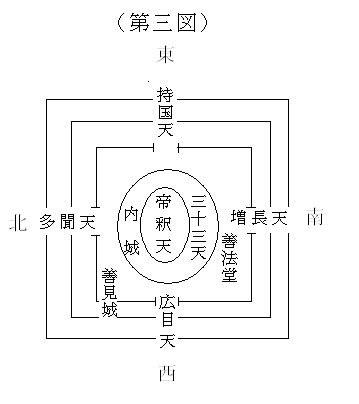

アビタルマになると、須弥山説と四天王とが結びつき、山上の善見城内の善法堂は、帝釈天が三十三天を集めて政治をおこなうところである。その際、四天王はおのおの四方の門によって住し、眷属とともに世間の善意を帝釈天と 利天に奉上する。これはつぎのような曼陀羅構成を示す。(第三図参照) 利天に奉上する。これはつぎのような曼陀羅構成を示す。(第三図参照) |

右、宮坂氏の述べる処によれば、地居二天の神々の集合は、実は非アーリヤン種族の公会堂における会議方式の投影であり、中央の帝釈天とお釈迦さまが入れ替わって仏教曼陀羅の原初型が出来て来たと申されましょう。なお宮坂氏は同書(三四五頁)に、

四天王と八方天、この仏教起源とバラモン教(あるいはヒンドゥー教)起源の神がみを摂取して、これらを綜合的に統一したところに、密教のもつ特徴が認められる。

と申していますが、真言密教の絢爛たる胎蔵界マンダラ・金剛界マンダラも、実は須弥山山頂台地における地居二天より発展したものということがうかがわれるのです。

ところで法華経の虚空会のマンダラは見宝塔品において、多宝塔が大地の下より涌出して空中にかかり、大宇宙の無限大の規模による三変土田、これにつづく釈迦・多宝の塔中二仏並座、更に提婆達多品における迹化の菩薩の涌出昇天、従地涌出品における本化の菩薩の涌出昇天によって構成されているのですが、この多宝塔の位置が、三界を火宅と否定しながらも、須弥山を背景とし、しかも大地の地軸と直線的にむすばれている北極星付近の、スヴァルという本来の空界であったということは、地居二天のバラモン教のマンダラ、並びに仏教マンダラの原初型と対照して興味ある問題と申されましょう。

日蓮大聖人が図顕された大マンダラのほとんどのものにも必ずといってよいほど四天王が東西南北の四方に勧請されていることも、法華マンダラが須弥山に即するものであるという証左の一端ということが出来るのです。

〇須弥山と日蓮大聖人図顕の大漫荼羅

仏教は、バラモン伝承の三界宇宙観を否定し、梵天界の上に更に禅定の段階によって二禅天・三禅天・四禅天をもうけ、非想非非想天を頂上とする四無色天までも設定しましたが、大乗仏教は更にそれらも輪廻をまぬがれない世界として、三界を超越した仏界を見出して来ました。

然しそれは三界の存在を否定したのでなく、三界内の天界・浄土を究極真実の世界とみなして来たその見方を否定したものであって、天界の存在・神々の存在その働きまでも否定したのではなかったのです。勿論天界が究極不死の世界ではないという以上、そこに住する神々の神格の変革はまぬがれません。大梵天王も天地創造の神ではなくなり、仏法守護の善神と化されているのは当然でありましょう。

さて仏国土が三界の内にないということになれば、必然、不滅の仏国土というものが三界の外に求められ、一国一仏の規定のもとに、無量無辺の三千大千世界が考えられるようになり、また従って、その国土にそれぞれ無量無辺の天界の存在も思考されるようになって来ました。

たとえば法華経化城喩品第七において大通智勝仏の成道の時、その場に十方五百万億の国土の無量の梵天が来集して説法を勧請したというのも、その証左の一班でありましょう。阿弥陀仏の安養浄土は西方十万億土のかなたにあると設定されていますが、化城喩品では東西南北の四方・八方・更に十方それぞれの方向に五百万億の三千大千世界があったとされており、それぞれの国土の大梵天王が娑婆世界に来集し、大通智勝仏に対して、いわゆる「梵天勧請」をなしたというのです。

従って、如何に宇宙観が無限大に拡大されても、その中心は、人間の住む南閻浮提の娑婆世界であったと申されましょう。法華経はこの娑婆を中心とした三界に仏国土を顕現しなければなりませんでした。これにこたえたのが多宝塔の大地涌出であり、娑婆を中心とした三変土田であり、諸仏の来集であり、二仏並座につづく本化の菩薩の涌出、お釈迦さまの久遠開顕でした。

そして法華経の本門が開顕されるや、再び三界各土の様相が赤裸々に画き出されて来ているのです。法師功徳品第十九には次のように述べられています。まず法華経を実践する男女の眼根清浄については、

父母所生の眼をもって 悉く三千界の 内外の弥楼山 須弥および鉄囲 並に諸餘の山林 大海・江河水を見ること下阿鼻獄に至り 上有頂天に至らん その中の諸の衆生 一切みな悉く見ん 未だ天眼を得ずといえども 肉眼の力かくの如くならん

また耳根清浄については、

父母所生の耳 清浄にして濁穢なく この常の耳をもって 三千世界の声を聞かん……

その諸の梵天上 光音および 浄 乃至有頂天 言語の音声 法師ここに住して 悉くみなこれを聞くことを得ん

浄 乃至有頂天 言語の音声 法師ここに住して 悉くみなこれを聞くことを得ん

次に鼻根清浄については、

この清浄の鼻根をもって、三千大千世界の上下内外の種々の諸の香をかがん。……

この経をたもたん者は、ここに住せりといえどもまた天上諸天の香をかがん。……また諸天の身の香りをかがん。釈提桓因の勝殿の上にあって、五欲に娯楽し嬉戯する時の香、若しは妙法堂の上にあって、 利の諸天のために説法する時の香、若しくは諸の園において遊戯する時の香、および餘の天等の男女の身の香、皆悉くはるかにかがん。

利の諸天のために説法する時の香、若しくは諸の園において遊戯する時の香、および餘の天等の男女の身の香、皆悉くはるかにかがん。

かくの如く展転して乃ち梵天に至り上有頂に至る諸天の身の香、また皆これをかぎ、並に諸天の焼く所の香をかがん。および声聞の香・辟支佛の香・菩薩の香・諸仏の身の香、また皆はるかにかいで、その所在を知らん。……(中略)……鉄囲山大海 地中の諸の衆生 持経者は香をかいで 悉くその所在を知らん

更に身清浄については、

その身浄きが故に、三千大千世界の衆生の生ずる時・死する時・上下・好醜、善処・悪処に生ずる、悉く中において現ぜん。及び鉄囲山・大鉄囲山・弥楼山・摩訶弥楼山等の諸の山王、及びその中の衆生悉く中において現ぜん。……(中略)……若しは声聞・辟支佛・菩薩・諸仏の説法する、皆身中においてその色像を現ぜん。

と述べているように、六道三界の様相がほぼ全面的に画き出されており、法華経においても須弥山を宇宙軸する三界宇宙観がそのまま継承され、その開会の試みられていることを知ることが出来るのです。

面白いことは、鼻根清浄段において「鉄囲山大海 地中の諸の衆生 持経者は香をかいで 悉くその所在を知らん」といわれているように、七つの海をかこむ七つの小鉄囲山の衆生や一番外側の大鉄囲山の衆生、および七つの大海に住む衆生、更には地中に住む衆生という、それらの衆生の所在が法華経々典の中に浮かび上がって来ているということです。

山中に住む人々は、インドアーリヤン人からは森林部族として敵対視され、悪魔ともみなされていました。大海の衆生も地中の衆生も悪魔視され、その世界は地獄と呼ばれていたのです。若し「地中の衆生」というものが非アーリヤン種族の地下七層の浄土の人々をさすものであったとしたならば、法華経、そういう浄土を方便の假土としながらも、アーリヤンの如く地獄視せず、そのまま本門の本土へ開会しようとしたことを知ることが出来ましょう。

いずれにしても法華経は、三界におけるアーリヤンの浄土、種族の浄土、それら悉くの世界を共に一仏乗の仏国土化しようとしたことは事実でありましょう。

前おきが長くなりましたが、上は有頂天から、下は地下七層の世界を通って阿鼻地獄に至るまでの三界の全体が、多宝塔を中心とする虚空会、これを図顕した日蓮大聖人の大マンダラと密接な関係にあるというよりは、不離の関係にあることを、法師功徳品は雄弁に物語っているのです。

今、大聖人図顕の大マンダラを見るならば、誰もまず眼に入って来るのは、大マンダラの中央に光明点の筆法で大書されたお題目であるはずです。このお題目は、多宝塔中、二仏並座されている釈迦・多宝の二仏の中央を貫通し、天上無限に地下無限につらぬいているように大書され、光明点の筆法は、お題目の光明の八方無限の空間に照らし輝いているようです。たしかに大聖人はお題目が全宇宙に照輝している事実をあらわそうとされたのでありましょう。

ところで私は、さきに多宝塔が大地より涌出して須弥山を背景とし、太陽と北極星の間のスヴァルという空間に位置したであろうと比定し、文殊の眷属の迹化無量の菩薩も海中より出現して多宝塔のそばに集まり、本仏お釈迦さまの眷属である本化無量の菩薩もまた大地の下より涌出して多宝塔を囲繞したということによって、大地の中心部と多宝塔をむすぶ涌出昇空の路線こそ、無仏六道の須弥山に即する法華経の宇宙軸であると申しましたが、今、大聖人図顕の大マンダラを見るならば、中央のお題目こそ、須弥山を背景とし、須弥山に即しながら、須弥山に代わる宇宙軸であり、しかも天地法界無限に輝き、一切を開会する働きをなす宇宙軸であるということが出来ましょう。

お題目が、お釈迦さまの出現の如何にかかわらず、無始無終に天地に遍満するところの宇宙の真理というのであれば、これを以て宇宙の軸ということは出来ません。軸という以上、中心となる核がなければなりません。この中心核こそ、上は空中の多宝塔中二仏並座された釈迦多宝の中間であり、下は大地の下の虚空界における本仏と本化の中間と申されましょう。この上下の核が、厳然としている以上、お題目が須弥山に代わる宇宙軸であるといっても、何らさしつかえはないと思えるのです。

しかも多宝塔の位置した空間は、漠然たる空間ではなく、五火二道説にもとずいても、すべての人間、すべての有情、そして天上界の神々すらも生死流転を無限に繰り返す往相の道・還相の道に当っていた処であり、そういう瀑流の如く上昇・下降する魂の大河のまっただ中に、その流れをせきとめる大防壘の如く、多宝塔が立ちはだかったと見ることも出来ましょう。

更に多宝塔中の二仏の中間より発したお題目が、単に天地遍満していると見るよりも、須弥山を背景とし、須弥山に代わって天地無限につらぬく宇宙軸と見、更に天上界のすべての浄土、下は地下浄土から阿鼻地獄までも貫通し照輝する「釈尊の因行果徳の二法」と見る時、大聖人が図顕された大マンダラ中央のお題目が、より現実的なものとして迫って来るのを、私は感じるのです。おそらく大聖人は、そういう構想をもってお題目を大書されたのではないでしょうか。

次に興味のもたれるのは、大聖人図顕のマンダラの中の、大聖人の書判(花押)のことです。この花押についての研究も二・三の学者によって専門的になされており、それによれば花押にも年代によって変化し、最終的には「九山八海」をあらわすものと説明されています。

九山八海とは、中央の須弥山と、これを囲む七つの海と七つの小鉄囲山、それと一番外側の海とこれを囲む一番外側の大鉄囲山であって、須弥山を円の中心とした地上世界のことです。大聖人の御真筆大マンダラは現在一二四幅発見されていますが、文永年間の大マンダラでは大体署名と花押とがお題目の下の左右に分かれており、建治年間になれば署名と花押が一緒になってお題目の下にあり、弘安年間になれば大体その署名と花押が重なって、しかも大マンダラの下の方に紙幅一杯、広目天王・増長天王の文字に接するほどに大書されているのが殆どのようです。

このことは大聖人が、地上の高さ八万四千由旬という須弥山を宇宙軸とし、これを中心とした地表の九山大海という三界宇宙図を構図として大マンダラを図顕された証左の一端ということが出来ましょう。

ことに弘安年間の各大マンダラを見れば、紙面の四角を東西南北として持国天・増長天・広目天・毘沙門天が大書され、左右にはそれぞれ梵字が天地をつらぬく如く四天王の脇にまで大書され、紙面の下一杯には署名と花押がめぐらされており、あたかも三変土田の大宇宙の仏土と、そこに集まる諸仏・諸菩薩・二乗・天衆の神々をはじめ、すべてのものが凝集して、一分も漏らされる間隙もないようであり、しかも大マンダラ中央のお題目は須弥山に代わる仏国土の軸となって宇宙をつらぬき、光として輝き、音声として仏国土全体に唱和され、あたかも一大交響楽の坩堝と化しているかのようです。

それはまさしく如来秘密神通之力によって三界火宅が三界仏国となった姿でありましょう。娑婆についていえば、穢土が本仏本土と打って変わっているのです。

但し、ここで呉々も注意しておかなければならないことは、大聖人図顕の大マンダラが直接本門の本尊ではないということです。法華経本門の本尊とは、如来寿量品において開顕された久遠実成の本仏お釈迦さま一仏であって、この本仏お釈迦さまによって大マンダラが常住の仏界として成就されているのです。

このように述べれば、日蓮宗の人々の殆どは、日蓮宗の憲法である宗憲第四条「この法人は日蓮聖人奠定の大曼陀羅を本尊として、日蓮宗の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成し、その他立正安国の聖業に精進するための業務及び事業を行うことを目的とする」という規定に違背するではないかと批判されることでしょう。

然し、今日の日蓮宗教団の教学ほど曖昧なものはありません。第一に「日蓮宗の教義」という言葉自体矛盾しているのです。若し日蓮宗の教義というならば、それは日蓮宗に継承護持されている日蓮聖人の教義と訂正すべきであって、現在のものは大聖人の教義を理解し普遍しようとする教学にすぎないのです。

しかも今日、日蓮宗教学者の中に、大聖人の教義を正しく理解し継承している人が何人いるかということになれば、全く一人もいないことでしょう。本尊についても、大聖人が大マンダラを図顕して弟子檀越に授与された事実と、御遺文の中の本尊に関する教示にもとずいて、大マンダラをもって本尊とすると集団的に合議し決定しているにすぎません。

そこには大聖人滅後七百年の間、大マンダラを本尊として来た歴史的な裏付けもあり、そうした伝統にももとずいていることでもありましょう。

然し、大マンダラを奠定の本尊とする人々の間では、大マンダラと本仏お釈迦さまとの関係について正鵠を得た説明が殆どなされていないのは、一体どういうことでしょう。大マンダラ本尊者は、大マンダラ中央のお題目を本尊とし、二仏並座のお釈迦さまを有限なる迹仏・應身仏とみなしているのが殆どのようですが、これでは如来寿量品における生身のお釈迦さまの仏身に久遠実成の開顕された経文に背反してしまうのです。

これまで日蓮門下教学者たちが、本尊を弁ずるに当たって最も苦心した処は、報恩鈔に、

日本乃至一閻浮提一同に本門の教主釈尊を本尊とすべし。所謂、宝塔の内の釈迦・多宝、外の諸仏並びに上行等の四菩薩脇士となるべし。

という「所謂」の二字、教主釈尊と大マンダラの接点となっているこの二字と、観心本尊抄に「この本門の肝心たる南無妙法蓮華経の五字においては、仏、なお文殊・薬王等にも之を付属したまわず。いかに況やその巳下をや。ただ地涌千界を召して八品を説いて之を付属したもう」という文につづいて、

その本尊の体たらく、本師の娑婆の上に、宝塔空に居し、塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏、釈尊の脇士は上行等の四菩薩、文殊・弥勒等は四菩薩の眷属として末座に居し、迹化他方の大小の諸菩薩は、万民の大地に処して雲閣月卿を見るが如し。十方の諸仏は大地の上に処したもう、迹仏迹土を表する故なり。

かくの如き本尊は、在世五十余年にこれなし、八年の間にもただ八品に限る。

といわれている「本尊の体たらく」という文字、この文字をどのように解釈するかにかかって来ているようです。そして大聖人が大マンダラを本尊として授与された事実と、祖滅以降七百年間大マンダラを本尊として来た伝統によって「その本尊の体たらく」という本尊、「かくの如き本尊」という本尊が大マンダラを指しているものと錯覚し、その錯覚の上で、まず大マンダラを奠定の本尊と決定した上で、釈尊の仏身論を論ずることを習いとして来ているのが大勢のようです。

然し、私にいわしむれば、「その本尊の体たらく」という本尊も、「かくの如き本尊」という本尊も、共に大マンダラを指しているのでなく「本門の教主釈尊」を指しているのであってその釈尊が、

正像二千年の間は、小乗の釈尊は迦葉・阿難を脇士となし、権大乗ならびに涅槃・法華経の迹門等の釈尊は、文殊・普賢等を以って脇士となす。これ等の仏をば正像に造り画けども、未だ寿量の仏ましまさず。末法に来入して、始めてこの仏像出現せしむべきか。

と観心本尊抄に警告されているように、法華経本門以前の釈尊と混同されがちであるため、敢えて本門八品虚空会の儀相を以て、わざわざ丁寧に、本尊である釈尊は、迦葉・阿難等を脇士とする釈尊でもなく、文殊・普賢等の迹化の菩薩を脇士とする権大乗の釈尊でもなく、或いは涅槃経の釈尊でもなく、また法華経の迹門の釈尊ではない、ということを敢えて断っておくため敢えて「その本尊の体たらく」と仰せられたのです。

この「体たらく」という言葉によって、却って日蓮門下の学者の間に迷いが起こり、錯覚が起こってしまったのですが、「体たらく」という言葉の意味は、実は「本門の教主釈尊が本尊であるが、この本尊が本尊として開顕された本門八品の儀相の体たらくは」ということであって、「本尊」という言葉は教主釈尊にかかり、「体たらく」という言葉は八品虚空会の儀相、大聖人によって図顕された大マンダラにかかっているのです。報恩抄の「所謂」の二字も、これと全く同範であると申されましょう。

大聖人の大マンダラは、法華経本門八品の儀相を文字マンダラとして写したものでした。この大マンダラには、本門の本尊は二仏並座の生身のお釈迦さまとして実在し、本門の題目は大マンダラの中央に宇宙軸として天地をつらぬき、本門の戒担は大マンダラ全体に顕現され、本門の三宝・三大秘法は無始無終に相即不離一体となって光顕しているのです。

大聖人は大マンダラを本尊として図顕し授与されたのではなく、末法のすべての衆生の帰命すべき三宝具足のものとして図顕し授与されたのです。そして大マンダラを通して、そこに顕現し、無限に慈悲救済の活動をされてやまない久遠の本仏お釈迦さまを本門の本尊として仰がしめ、因行果徳の題目を本門の題目として受持せしめ、更にこの本尊と題目に帰命する本門の僧伽・宇宙大の仏国土をそのまま娑婆世界に顕現せしめようとされたのです。

仏国土の顕現、それは人間によって作られるものでなく、ただ久遠の本仏お釈迦さまによって成就されるものであり、実は娑婆世界においては無始久遠の昔において、既に成就されていたものであり、それが顛倒した衆生の身口意の三業によって濁乱されているのにすぎません。

そこで仏国土を顕現しようとするならば、まず須く本仏お釈迦さまを本尊として帰依し、お釈迦さまの因果の功徳体であるお題目を但信口唱する本化の菩薩行を、未来にかけ生々世々に実践してゆく外はないと申されましょう。

ところで日蓮門下の中では、特に寺院にその例を多く見るのですが、大マンダラを三宝具足信仰の対境とするのはよいのですが、文字マンダラの形式にもとずいて、これをそのまま須弥壇上に偶像化しようとする傾向があります。但し大マンダラは東西南北に陣取っている四天王の位置からみても、その立体化については四天王を四隅の底辺とし、二仏並座を中央の頂点とするピラミット式のものでなければなりません。

このことは須弥山の頂上の台地における地居二天が仏教マンダラの原初型であったことによっても当然のことであり、また大聖人が立教開宗以前に見学した奈良の東大寺の戒壇院内の三層の土壇、その中央に二仏並座の多宝塔が本尊とされ、四方に四天王の配座されている形式に徹しても、大聖人の大マンダラが縦一面のものでなく、ピラミット式のものであり、それを一面の紙幅に図解するのに大聖人の苦心があったと申されましょう。

このように考えて来れば、大マンダラこそ本門の戒壇を図示したものであり、大聖人の御遺文中、本門の戒壇に対する具体的な説明が殆どなされなかったわけも納得されてくるのです。むしろ大聖人にあっては、次々に弟子檀越に大マンダラを図顕し授与されている以上、敢えて戒壇について説明される必要性はなかったのでありましょう。

ー自我偈随想目次へー