自我偈随想 [第六回] 昭和五十一年六月十日 日 高 白 象

浄土の人々 --- 天上と地下と地上の浄土---

前回は、見宝塔品において舍利弗・目連・迦葉・阿難という二乗声聞の衆が、十方他方の仏土より来集した迹化の菩薩大衆を大地にとどめたまま空中に昇り、多宝塔を囲繞した理由を追求し、提婆達多品における海中出現の迹化の菩薩大衆も、従地涌品における本化の菩薩も、皆昇空しているという事実とあわせて、これら娑婆三類の仏弟子と多宝塔中のお釈迦さま・多宝如来とは、無量劫来、娑婆において切っても切れない深い主従関係・師弟関係・親子関係にあったことを述べ、このため更に、これまで多宝如来を法身仏とみなして来た伝統的解釈を否定し、多宝如来こそ無始久遠劫来、世々番々に娑婆世界に出現して来ていた無量の過去仏を、総括的に象徴した仏であり、過去仏はそれぞれに三身即一の生身の仏として、お釈迦さまが出現されるまで、曽っての「娑婆の教主」であったということを述べてみました。

このことによって、法華経を理解する上において越えなければならない大きな山の一つを越えたかに見えましたが、ここで、ふと気付いたことは、何故、多宝塔が空中に昇り、空中にかかったかということです。

多宝塔が娑婆の大地の下より涌出したのであれば、わざわざ空中まで昇らなくても、大地の地上に、どっかりとすわった方が当然であり、曽って娑婆に建立された過去仏の仏舍利塔の昔を復活するものとして、その方がふさわしいように思われるのに、地上にとどまらず、更に上空へ昇り、空中に浮くような状態を示したのは何故であろうか、ということです。

多宝塔が空中にかかったために、お釈迦さまをはじめ本化の菩薩も迹化の菩薩も二乗声聞も、娑婆三類の仏弟子たちも空中へ昇らなければなりませんでした。若し多宝塔が空中へ昇らず地下より涌出して地上にすわっていたならば、お釈迦さまも三類の仏弟子も空中へ昇らず地上に居していたはずであり、従って法華経の虚空会の説法も起こらなかったはずです。

虚空会儀相のことの起こりは、多宝塔が空中にかかったことに始まっています。これまで私は、三類の仏弟子の昇空の理由をたずねて来ましたが、もとをただせば、こうした疑問の起こりも、多宝塔の昇空に基因しています。

何故、多宝塔が空中に昇ったのかということ、これは誠に幼稚な疑問であるかも知れません。或いはこれによって法華経本門の肝心が開顕されるのですから、この設定は重大な問題であるかも知れません。また法華経を解釈される人々の間では、

「多宝塔中において二仏並座されたお釈迦さまは、もはや生身の仏ではない。生身の仏が空中に昇れるはずはない。空中へ昇って二仏並座されたお釈迦さまは、既に有限の肉体を超越した仏であり、或は法身、或は報身という仏であるはずである」

という意見がかわされたり、或は浄土観にしても、娑婆そのものをを本仏本土とせず、娑婆はあくまでも穢土であって、娑婆の外に、娑婆に即する虚空浄土というものを想定し、そこから本仏お釈迦さまが、法華経を信行する娑婆の当処に出現するものであるというような見解までも出されているようです。

然し、生身のお釈迦さまこそ久遠の本仏そのものであり、娑婆こそ本仏本土であるとする私としては、そうした見解を破折しなければなりません。そこで、たとえ幼稚であっても、何故、多宝塔が空中に昇ったのかということ、更にこれにつづいて何故虚空会という儀相が設定されなければならなかったのか、ということを考えてみなければならないのです。

私は、この問題には、法華経の浄土観というものがからんでいるように思われてなりません。そこで今回は、娑婆の上空の天上浄土と、曽って本化の菩薩が居住していた地下の虚空浄土と、娑婆に開顕されなければならない地上の浄土という、こういう三つの浄土について考えてみたいと思うのです。

然し、これには法華経々典の成立当時、その地域において、如何なる宗教と交流し、如何なる影響があったということです。

インド古来の宗教としては、紀元前一五〇〇年の頃、アーリヤン民族がインドに侵入する以前より既に土着の先住種族によって奉じられていた母権的地の信仰があり、アーリヤン民族には父権的天の信仰があり、また両民族の混血によって両宗教の複合もなされており、また西北インドにおいては、ヒンズウークシュの山脈のカイバル峠を越えて入って来たイラン人・ペルシャ人・ギリシャ人等によってもたらされたミスラ教やゾロアスター教等も信仰されていたはずであり、大乗仏教はこれらの宗教と必ず習合したはずです。

法華経は、小乗の比丘仏教・大乗の菩薩仏教をはじめとして、接触したそれらの各宗教をも悉く開会しようとしたものであり、この開会には、神々はもとより、その浄土もふくまれていたと申されましょう。

私は、多宝塔の昇空、本化の菩薩の昇空にともなう地下の虚空界の天空への移動、その中には、大小乗教をはじめとしてインド古来の土着の種族の宗教やバラモン教、或いはミスラ教やゾロアスター教等の、各宗教の浄土観の開会がふまえられていたのではないかと考えるものです。

然し、私の手もとには、それらの宗教に関する資料は、皆無に等しい乏しさですから論証の正確は後日に期することとして、ここでは、多分そうではあるまいかという提唱にとどめ、皆さまの御指導を仰ぎたいと思うものです。

前おきが随分と長くなりました。本文は前おきほどのこともないかも知れません。さて、どれほど考えがまとまりますことやら……。

〇三界の構造

さて、見宝塔品において多宝塔が娑婆大地の下より涌出して空中にかかったというのは何故か、何故大地の下より涌出するように設定されたのか、また何故、空中にかかったと設定されたのかということについて考えてみたいと思います。

蓋し、この問題は、提婆達多品において文殊師利菩薩の眷属である迹化の菩薩大衆が、海中より涌出して空中の多宝塔を囲繞したという設定、並びに従地涌出品において本化の菩薩が、同じく娑婆の大地の下方の虚空界より涌出して、多宝塔を囲繞したという設定と軌を同じくするものであって、そこには仏教以前の地下浄土、天上浄土、並びに大乗仏教内の法華経以前の他方浄土という、すべての浄土を開会しようとした意図があったのではないか、と想定するものです。

申すまでもなく、天上浄土というのはインドアーリヤン人のいだいていた浄土観であり、地下浄土というのは紀元前一五〇〇年の頃、アーリヤン人がインドに侵入する以前からインドに先住していたドラビタ族をはじめとする各種族のいだいていた浄土観であり、他方浄土とは大乗仏教徒によっていだかれていた阿弥陀如来の西方安養浄土とか、薬師如来の東方浄瑠璃世界といった浄土観のことです。

既に、他方浄土の開会は、見宝塔品における三変土田、分身の諸仏の来集、神力品における通一仏土、属累品における総付属によって明らかにされていますので、改めていうほどのことではありませんが、問題とされるのは仏教以前の、アーリヤン人の浄土観や、先住種族の浄土観が、法華経において、どのように開会されているかということです。

これは必ず開会されておらねばなりません。仏教以外の他教の浄土観といえども、アーリヤン人の奉じていた宗教は、お釈迦さまの出現される以前、インドに侵入して以来、およそ千年もの間、堅牢なカースト制度の上に君臨したバラモン教であり、またドラビタ族をはじめとする先住種族の宗教といえども、バラモン教の後身であるヒンドゥー教の最高神、ブラフマン(天地創造神)・ビシュヌ神(天地維持神)・シヴァ神(天地破壊神)という「三神一体」の中、ブラフマンはアーリヤンの神、ビシュヌ神とシヴァ神は、もともと種族の神であり、しかもブラフマンは観念の神と化しているのに対してビシュヌとシヴァの二神が実力の神としてあがめられて来ているという実態に徹しても、この両宗教の開会、その浄土観の開会がなされていなければなりません。

では、どこでその開会がなされているのでしょう。ここに思い当たることはバラモン教以来、伝承された「三界」という宇宙観です。三界といえば、法華経の要品「欲令衆」の中に、

三界は安きことなし なお火宅の如し

衆苦充満して はなはだ怖畏すべし

常に生老病死の憂患あり

かくの如きらの火 熾然としてやまず

如来は すでに三界の火宅をはなれて

寂然として閑居し 林野に安処せり

と述べられている経文を思い起こすことでしょう。耳に聞きなれ、口に言いなれて来た「三界火宅」という、その三界にこそ、アーリヤン人の浄土観、種族の浄土観がふくまれており、これらを開会する処に、法華経の本国土妙の浄土の実在があるのです。

勿論、三界の宇宙観には、アーリヤン人の浄土観と、種族の浄土観とが複合していることは申すまでもありません。それはインドに侵入して来たアーリヤン人が、やがてガンジス河の中流地域に定住し、農耕社会を形成する中、バラモン階級が敢えてアーリヤンの純血をたもとうとしながらも、全体的には次第に先住種族と混血し、従って宗教も複合しあって来たことによるものです。

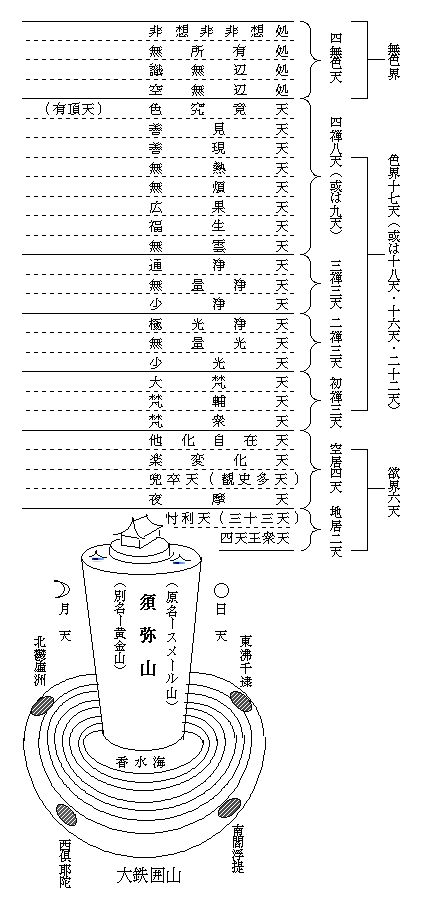

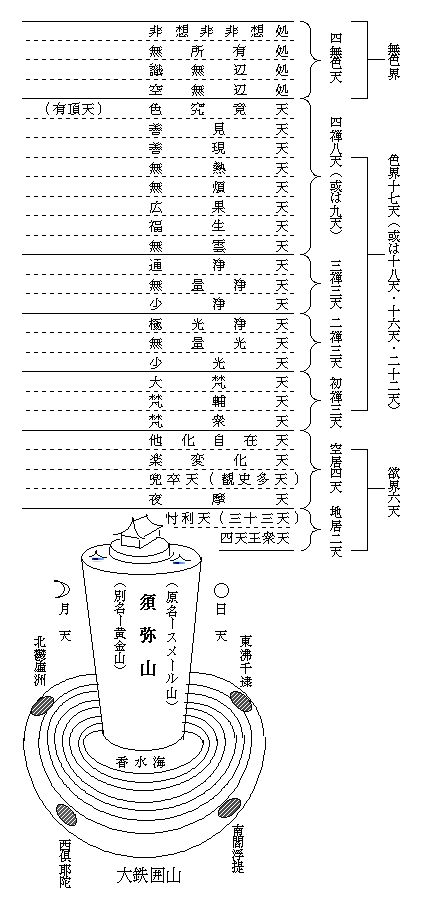

次に、三界の宇宙観的構造を、平川彰氏の著「インド仏教史・上巻」(二二七頁~二三〇頁)によって紹介してみましょう。氏は次のように述べています。

仏教の世界論は、いわゆる須弥山説として、中国や日本にもひろまり、明治以前までの人びとに大きな影響をあたえていた。この須弥山説は仏教の独創説ではなかったし、それらは今となっては荒唐無稽な地理学・天文学であるが、しかしその中に仏教の教理がよみこまれているため、この説をまちがっているとして簡単に捨て去ることはできない。

故に、ここには「倶舎論」の「世間品」(巻八以下)によって簡単に、この説を示すことにする。

古代インドでは、この大地の下に地獄があると考えていた。これはヴェーダ時代の死の神ヤマ(閻魔)の住処が、はじめは天界にあったのが、中途から地下に移ったことに起因するようである。それが仏教に採用されて、理論づけられ、八寒八熱の「十六地獄」の説になったのである。

さらに、この地上の地理に関しては、中央に須弥山があり、その四方に四つの国があると考えていた。すなわち南贍部州・東勝身州・西牛貨州・北倶廬州の四州である。この中われわれ人間の住んでいるのは、南贍部州であると理解されていた。

この四州の外は海であるが、その海水がもれないために、その外側は山脈(小鉄囲山)でとりかこまれている。しかしその外には、さらに海水があり、さらに山脈があり、あわせて九山八海があるとした。最も外側には大鉄囲山があり、これが大地の外側である。この地理的な世界を「器世界」という。

インド人は、この地上の上方には天界があり、天人が住んでいると考えた。ここに欲界の天界と、色界の天界とがある。

欲界の天は六種であり、須弥山の頂上は台地で、その四方に四天王衆天があり、須弥山の真中に三十三天( 利天)がある。その上の空中に浮かんで、下より上に夜摩天・覩史多天・楽変化天・他化自在天がある。以上を「六欲天」という。 利天)がある。その上の空中に浮かんで、下より上に夜摩天・覩史多天・楽変化天・他化自在天がある。以上を「六欲天」という。

色界天は四禅に分けられており、第四禅天は色界の最高処にある。初禅天に梵衆天・梵輔天・大梵天の三天があり、第二禅天に少光天・無量光天・極光浄天の三天がある。第三禅天には少浄天・無量浄天・遍浄天の三天がある。第四禅天に無雲天・福生天・広果天・無煩天・無熱天・善現天・善見天・色究竟天の八天がある。……(中略)……

無色界とは身体や場所のない世界で、精神のみの世界である。これには空無辺処・識無辺処・無所有処・非想非非想処の四処がある。

|

右にいう南贍部州とは南閻浮提のこと、東勝身州とは東沸千逮のこと、北倶廬州とは北鬱単越のこと、西牛貨州とは西倶耶尼のことであって、漢訳の相異にすぎません。それにしても三界とは随分こみいったもののようですが、まだまだややこしいものであって、更に細分化されているのです。

然し、一応、平川氏に説明を判りやすくまとめてみるため、速水侑氏の著「弥勒信仰 ・ もう一つの浄土信仰」(第十四頁)にかかげられている「仏教の世界観」と題する三界の図表を本にして、略図を作ってみれば、およそ次のようになりましょう。

|

左の図は、天界の中の欲界・色界・無色界の三界を主としてあらわしたものですが、欲界とは四天王衆天(略して四天王)の下の地上までの空中、並びに地上の九山八海、更に地下の地獄界までもふくめたものであって、上は四無色天の頂上の非想非非想処から、下は十六地獄の底までも一切をあわせて三界というのです。

さて、この図によれば宇宙の中心となり地軸ともなっている須弥山(原名はスメール山、別名は黄金山)の高さは、地上八万四千由旬(一由旬は約九マイル、一四・四キロメートル)、地下一万六千由旬とされており、地上八万四千由旬の空間には太陽・月・星が浮かび、更にこの空間は七つの世界に分かれているとされているのです。

この地上七層・地下七層の世界について、菅沼晃氏の著「ヒンドゥー教 ― その現象と思想」(一三〇頁)「プラーナの世界観」という項には、次のように紹介されています。

プラーナによれば、この空間(地上空間)の中心部分に七つの世界が層となって存在する。下から順次に、ブール・ブヴァス・スヴァル・マハル・ジャナス・タパス・サティヤムである。

このうち、人間の住む世界はブールで、この下にアタラ・ヴィタラ・スタラ・タラータラ・マハータラ・ラサータラ・パーターラという七つの地下の世界があり、その下に地獄がある。

地上にあるブールは、七つの州と七つの海によって形成され、その中心は人間の住む閻浮提州である。……(中略)……この閻浮提州の中心部分にはメールとよばれる黄金山がある。

このプラーナ文献による宇宙観によれば地上の中心が閻浮提であって、その中心に天地をつらぬく黄金山があるとされており、これが仏教の宇宙観と相違する処です。

仏教では地上七つの世界、地下七つの世界にはふれてはいません。然し仏教では閻浮提の浮かぶ鹹海の内側には七香海・七金山ありとしており、地下にしても地獄・餓鬼・畜生・修羅の四悪趣は地下にありとされていたのではないでしょうか。

これは単なる私の予想にすぎないのですが、アーリヤ人と種族の非アーリヤ人の文化の複合した、最も初期にまとまった宇宙観としては、地上に七香海と七金山、地下に七つの層の世界、地上にも七つの層の空中世界、そしてその上に天上界の幾つかの層があり、次第に人間の思惟によって増補拡充されていったのではないか、と思えるのです。 |

またここで思い起こされることは、お釈迦さまがコーリヤ国のルンビニー園で誕生されて時、東西南北の四方へ、それぞれ七歩あるいて、天と地をゆびさし「天上天下唯我独尊」と仰せられたという伝承です。宮坂宥勝氏はその著「仏教の起源」(四八頁)に、

仏教興起時代には夜叉神の祠に誕生の宮参りがおこなわれている。また仏陀誕生のときの即行七歩の儀式、竜王潅水も、すべて氏族制社会における誕生に関する宗教儀礼である。

といって、お釈迦さまが非アーリヤンの種族出身である証拠の一つに数えていますが、この誕生儀礼の中に、地上七世界・地下七世界、そして地上七山七海の宇宙観が秘められていると考えることは出来ないでしょうか。

まさか、生まれたばかりの赤坊が、東西南北へそれぞれ七歩あるいて天と地を指さしたり、「天上天下唯我独尊」などというはずはありませんが、それはおそらく種族古来の儀礼によって赤子のお釈迦さまをだいた側近の人々によって行われたのでありましょう。

次に、お釈迦さまが二十九才の十二月八日未明、ブッダガヤの菩提樹の下、夜明けの明星を仰がれながら大悟成道された時、お釈迦さまは右手を大地につけ、大地の無量の女神をよび集め、大地をして成道の証人とされています。多くの仏像の中の降魔成道印の仏像が、右手を大地につけているのも、これにもとずくのですが、ここにもお釈迦さま自身、大地の神々、地の神々の実在を信じておられたという非アーリヤンの種族信仰の一端をうかがうことが出来ましょう。

地上の神々、地下の神々、総じては大地を以って成道の証人としたということは、直ちに法華経の見宝塔品において、大地の下より涌出した多宝塔中の多宝如来が、大音声を出して、

善哉 善哉 釈迦牟尼世尊 よく平等大慧教菩薩法仏所護念の妙法蓮華経をもって 大衆のために説きたもう

かくの如し かくの如し 釈迦牟尼世尊所説の如きは みなこれ真実なり

と、その説法の真実を証明したということとつながるものと思われましょう。

大地の下、それは地獄・餓鬼・畜生・修羅という悪鬼・悪霊の世界ではなく、もともとは地獄は別として輝かしい神々の国であり、祖霊も安住する浄土であったのではないでしょうか。

アーリヤン人の葬礼は火葬でした。祖霊は火葬の時の火の神であるアグニ神によって昇天すると考えられ、浄土は天空にありました。これに対して非アーリヤン人の種族の葬礼は埋葬でした。遠い先祖代々、祖霊が大地の下に埋められれば、祖霊の浄土も大地の下と考えられるのは当然でありましょう。

まして先住種族の社会がガンヂス河の流域にあって農耕を主とするのであれば、神々も大地の神、豊饒の女神としてあがめられて来るのも必然でありましょう。これに対してアーリヤン人は荒々しい砂漠の中の遊牧の民でした。彼等の関心は大地よりも天であり、感謝は砂漠よりも天にむけられ、従って浄土も天にあると考えられたのです。

この両民族が、やがて混血し、宗教も複合して、次第に「三界」という宇宙観も形成されて来たのですが、お釈迦さまの種族は、アーリヤン人ではなく、むしろ非アーリヤンの種族であったという説が有力になって来ています。宮坂氏はその著「仏教の起源」において、くりかえしくりかえし、その証拠を列挙しています。

私は、お釈迦さまの父の浄飯王にしても、お釈迦さま自身にしても火葬された後に、塔として祭られたという事実から、古来の種族でありながら、その上にアーリヤンの父系文化が習合した種族、つまり大地の母権文化の土壌に、天の父権文化が加味された種族ではなかったか、と思われてならないのです。

そこで三界という宇宙観にしても、仏教に伝承された場合、天の思想よりは地の思想の方が必然有力となり、多宝塔の大地涌出をはじめ、本化の菩薩の大地涌出、文殊師利菩薩の眷属の海中涌現という設定も行われ、やがて三界を火宅として地上浄土、娑婆浄土が開顕されるに至ったと思えるのです。

さて、大地の下の世界について、さきに七つの世界が層をなして、その下に地獄があると申しましたが、薮田嘉一郎氏は、その著「五輪塔の起源」(一一〇頁)に「古代印度における他界楽土観念」と題して、次の通り述べています。やや長くなりますが、その項の前文を紹介してみましょう。

古代世界に於ける双分組織を持つ社会にあっては、「太陽の子」族の想像した他界の楽土は天上にあり、それに対立する俗人の想像した他界の楽土は地下にあった。印度のアーリヤ民族は「太陽の子族」であったから、その楽土は天上にあり、これに対する先住民族ドラヴィタ民族の楽土は地下にあった。その地下の楽土についての叙述には極めて注目すべきものがある。

ヴィシュヌ・プルナによると、ドラヴィタ民族の楽土は七界に分れ、各々アタラ・ヴィタラ・ニタラ・ガブハスティマト・マハタラ・スタラ・パタラと名づけられ、その土の色は白・黒・紫・砂・石・金である。そこには各々荘厳な宮殿があって、ダナバ・ダイティア・ヤクシャの諸神や、蛇大神が住んでいた。

その地下の楽土を訪れたムニ・ナラダは、天上に帰って、天界の神々に、パタラはインドラの天国楽土より遥かにすばらしい安楽国であると報告した。

「パタラに比しうる処がどこにあろうか。ナガ(蛇神)は輝かしく美しい。喜びをしたたらす宝玉で飾られている。パタラにおいては歓楽せざるものなく、ダイティアとダナヴァの娘達が逍遥し、これにはいかなる情知らずも魅せられずにはいないだろう。

昼には陽光が燦然として降りそそぎ、しかも暑熱はない。夜には月光が玲々として輝きわたり、しかも寒冷はない。ダヌの子等は珍味佳肴と美酒を楽しみ、時の経過を覚えない。

この楽土には、美しい森と小川と湖があり、湖には美しい蓮華があって微風にそよぎ、空はコイルの歌声でどよめいている。きらきらする装飾、芳しい香料、豊かな軟膏、管弦金鼓の交響楽、これらの歓楽はダナヴァ、ダイティア、蛇神に常に伴うところのものである」と。① ①

ペリーの「太陽の子」二五七頁 |

思うにドラビタ族は、インドの一部に今でも残存している古代種族の後裔ですが、曽っては古代インドの種族の間では、大種族であったのでありましょう。といって彼等の信仰していた地下浄土観が、先住種族のすべてに共通したものであったかどうかは明らかではありませんが、少なくとも農耕種族の間では、地母神信仰と共に奉ぜられていたと思うことも出来ましょう。

右の文献の中、地下の楽土においても、太陽と月とが輝いていたと述べられていて、現代人には失笑される矛盾かも知れませんが、然し、古代の彼等は、太陽にしても月にしても、そして星にしても、東から天空に昇り、西より地下に沈み、地上の夜の間は、地下において輝くと思っていたのです。

そういう考えは、日本の古代人もそうであり、インドアーリヤンと血族を同じくするイランのアーリヤン人もそうでした。古代イランにはミスラ教という宗教がありました。荒々しい遊牧の民の宗教であったため、その儀礼も残酷でした。牛を供犧して、その血と麻酔のハオマ酒とをまぜて不老の薬としていました。

紀元前六〇〇年の頃、ゾロアスターがその宗教の改革を志してゾロアスター教を興しましたが、ミスラ教は衰えることもなくローマ帝国の国教ともなり、およそ二千年もの間、全欧州に伝播して行ったのです。その伝播の証拠となるものが、ミスラ教の地下神殿の遺跡ですが、何故、神殿が地下に造られたり、或いは地上に造られたとしても地下神殿になぞらえた窓もないものであったかというと、それは太陽信仰にもとずいて、夜の間、太陽は地下にあるという考えによっていたのです。

ミスラ教(またはミトラス教)の中近東から全欧州を席捲した隠然たる勢力、それはキリスト教の起源にもかかわりあいがあるようにいわれています。薮田氏の「五輪塔の起原」(七四頁)には次のように述べられています。

ミスラの祭儀は洞窟内で行われた。洞窟は最古の神殿であったことに注意すべく、ミスラにとっては、この神殿は夜間太陽の眠る洞窟でもあったのだ。洞窟は天然のものが最も神聖で、ミスラは岩石より生まれたと伝えられるからである。

洞窟内の祭儀は、毎週第一日に行われたので、この日を日曜日と呼ぶ。この他に年に二度の大祭日があった。一つは冬至で、クリスマスと同様にミスラの誕生日であった。もう一つはは春分の日で、キリスト教のイースタ(復活祭)に当たる。……(中略)……

ミスラの場合には、その石像が石窟墓に葬られ、再び引き出されて復活に擬せられた。なお間の期間にはミスラは地国下に居るものとされた。これは太陽が夜間地下を旅するからである。……(中略)……

ミスラ教の奥義伝授にはパンと水との聖餐があり、水を以って洗礼せられる。そのとき額に印をつけられるが、その印は十字章で、十字形は世界的な生命と不死のシムボルで、特に太陽神と関係があったものである。……(中略)……

ミスラ教は、かくして数世紀の間、ローマ帝国内に最も拡く流行した宗教となったので、一時、キリスト教の大敵であった。キリスト教はミスラ教を吸収して、やっとミスラ教を追放することができたのである。 |

これによれば、日曜日というのはミスラ教の太陽を祭る聖日であったのであり、キリストの誕生日であるクリスマスが十二月二十五日の冬至に行われるのも、ミスラの誕生によるものであって、キリストの復活祭が二月十五日の春分に行われるのも、実はミスラの復活によるものであり、更に洗礼も晩餐もミスラ教のそれをとり入れたものであったと申されましょう。

これだけでもミスラ教のキリスト教に与えた影響の大きさを想像することが出来ますが、その影響はキリスト教ばかりでなく、インドのバラモン教(後のヒンズー教)や仏教にも波及していることは決して否定出来ないことでしょう。仏滅後、説一切有部(小乗仏教の一派)が栄え大乗仏教も興起した西北インドは、曽ってペルシャ帝国の一部であり、ミスラ教やゾロアスター教も信奉されていた地域でもあったのです。

私は再度にわたってインド仏蹟をたずねる機会を得たのですが、アジャンタやエーローラーの岩窟寺院を見学するたびに、どうして困難な岩窟寺院が建設されたのか不審に思われてならなかったものです。今にして思えば、そこには色々な理由もある中に、ミスラの地下神殿の影響も考えられるのでないか、とも思われるのです。

ガイドの説明では、地上の寺院建築が、そのまま岩窟内に移されたものであるといわれていましたが、アジャンタ岩窟の何号室であったか、室内に仏舍利塔と塔の前面に腰かけた説法印の仏像があり、その天井はアーチ型で、鯨の胸骨のように、無数の梁が曲線をえがいて浮き彫りされていました。それは印象深いものでしたが、この天井様式こそ、ミスラの地下神殿そのものとも思われるのです。

インドにおける岩窟寺院の数は非常に多く、仏教・ヒンズー教・ジャイナ教に分けられ、その中、仏教系のものが一番多いといわれ、中国の敦煌・雲岡の石窟寺院もその流れによるとされていますが、初期インドの岩窟地下寺院の建設に、ミスラ教の地下神殿の影響があったにせよ、なかったにせよ、なおその母胎としてインド古来の非アーリヤン種族の地下浄土観の潜在を見のがすことは出来ないではないでしょうか。

先にかかげたドラビタ種族の地下七層の浄土の中、パタラの浄土が美しく画かれていますが、法華経の序品の中にも難陀竜王・跋難陀竜王・娑伽羅竜王・和修吉竜王・徳叉迦竜王・阿那婆達多竜王・摩那斯竜王・優鉢羅竜王という八大竜王が説かれており、提婆達多品には「大海の娑竭羅竜王」といい、或いは年八才の娑竭羅竜王の娘の機根にしても、

智慧利根にして よく衆生の諸根の行業を知り 陀羅尼を得 諸仏の所説 甚深の秘蔵 ことごとくよく受持し 深く禅定に入って 諸法を了達し 刹那のあいだにおいて 菩提心をおこして不退転を得たり 弁才無碍にして衆生を慈念すること なお赤子の如し 功徳具足して心におもい 口にのぶること微妙広大なり 慈悲仁譲 志意和雅にして よく菩提にいたれり

と賛嘆されていて、この竜女の機根を通しても娑竭羅竜宮の浄土の風光が偲ばれそうです。ドラビタ族、乃至種族の間に信ぜられていた地下七層の世界、その一つ一つの世界がどのような世界であったか知る由もありませんが、その中の一つのパタラ世界の浄土の風光は前述の通りであり、おそらくこれら種族の間では地下浄土の実在が信ぜられていたのは事実でありましょう。

仏教は、これら地下浄土も三界の中の欲界の一部として否定し去りました。然し法華経は、一度否定した三界の神々をはじめ、その神々の国々をも開会しようとしたのではないでしょうか。

提婆達多品における文殊師利菩薩の眷属である無量の迹化の菩薩の海中涌出、就中、八才の竜女の海中出現につづく即身成仏の儀相、或いは見宝塔品における多宝塔の大地涌出、従地涌出品における六萬恒河沙の本化の菩薩が、地下の下方の虚空浄土より空中へ涌出した儀相、これらは地下浄土の実在をふまえ、更にその地下浄土を開会する立場に立って展開されたものとしてこそ、これら法華経の儀相が、単なる観念的なものでなく、力強い迫力をもって来るのではないでしょうか。

このことは、地下浄土についてだけでなく、三界の天上浄土についても同様にいい得ることであって、多宝塔の空中にかかったということ、そして空中の多宝塔を中心として、迹門の空中会、本門の虚空会の展開された処には、空中七層の世界の開会、天上浄土のすべての開会が意図されていたとみるべきでありましょう。

さて次に空中七層の霊界と天上浄土について述べるに当たってインド古代の輪廻思想についてふりかえってみましょう。菅沼氏は「ヒンドゥー教」(一〇二頁~一〇三頁)に次のように述べています。

ウパニシャッドにおいては、業・輪廻の思想は、人間が死んだ後、この世に再び生まれる経路を五つの供犠によって説明する「五火説」の形でまずあらわれる。古代のインド人は降雨の現象と死体を火葬にする習慣とを結びつけ、火葬の煙りに乗って霊体が天上に昇り、再び雨によって地上にもどると考えた。……(中略)……

五火の教えとは、神々が天界・パルジャヌヤ(雨神)・地界・男・女を祭火として供犠をささげるとき、それぞれソーマ王(月)・雨・食物・胎児が生まれると説くもので、人が死後、火葬されて、まず月に入り、雨となり、地にくだって食物となり、精子となり、母胎に入って生まれかわるという輪廻の五段階を、祭り火との関連で説いたものである。

しかし、この五火の教えにおいては、輪廻の過程がただ一般的に述べられているだけで善悪の行為による人間の死後の運命については明らかにされていない。

「チャーンドギャ・ウパニシャッド」では、この五火の教えをさらに発展させた二道の教えが説かれる。五火の教えを知り、森林のなかで苦行を行うものは、死後火葬にされたのち、火葬の炎に入り、日、月の満ちていく半月、太陽が北行する六カ月、年、太陽、月、電光に入り、ここからブラフマンの世界にみちびかれ、不死となって再びこの地上にもどって来ない。これが神道である。

これに対して、祭礼と善行を布施としてささげるものは、死後火葬されたのち、その煙に入り、夜、月の欠けていく半月、太陽が南行する六カ月、父祖の世界、虚空を経て月に入る。ここに善行の余力あるかぎりとどまったのち、虚空→風→煙→霧→雲→雨という順序で地上におり、米・麦などの食物となり、男子の体に入って精子となり、女体に入って再び生まれる。これが祖道といわれる。この場合、どのようなものに再生するかは、この世における行為によって規定される。

|

ここに不死の神道と、輪廻の祖道とが説かれていますが、いずれも素朴な古代人の死後の観念にすぎません。然し現代人の死後に対する漠然たる考えよりは、より具体的であり、より切実なものとして、古代人が如何に死後の世界を真剣に考えていたかという一端をうかがうことが出来ると共に、現代人の死後の世界観の有耶無耶さが反省されましょう。

三界説の中には地上七つの層の世界が天上界まで繋がっているとされていますが、おそらく七つの世界とは死後の霊体が地上より天上界へ昇る段階であり、或いは輪廻する霊体の地上に再生するまでの空中における段階をさすものでありましょう。

欲界は、天上の欲界六天以下、空中七界と九山八海の地上、並びに地下七界と地獄界をふくむものですが、ここには男女の性別があり、性欲・食欲・眠欲等があり、欲界の六天の神々にもそれぞれ配偶神がいるとされているものです。ヒンドゥー教の神々にも殆ど配偶神のあることはこれらの神々が欲界を出るものでない証拠でありましょう。

この欲界六天の中、夜摩天というのは、もとミスラ教のイマ神であり、バラモン教ではヤマとなり、仏教ではエンマとなって天上界より地下へ降り、地獄の審判者となっています。また夜摩天の上の兜率天とは、仏教の弥勒菩薩の天界なのですが、薮田氏の「五輪塔の起原」(八八頁)には、

ペルシャの太陽神ミスラは、仏教に入ってマイトレーヤとなったが、マイトレーヤは弥勒菩薩(慈氏菩薩)のことである。弥勒菩薩の上生と下生は、太陽の天上にある時と、地下にある時をいったものであり、その滅度の日の二月十五日(旧暦)は、春分の日の転訛である。

春分の日にミスラやキリストの復活祭が行われたことは、すでに言った。春分の日が二月十五日に固定したのは、冬至の祭日がキリストの誕生日となって十二月二十五日に固定したのと同様である。二月十五日に弥勒菩薩は滅度し、兜率天に復活したのである。 |

と述べています。ここにもミスラ教の仏教に対する影響を見ることが出来ますが、面白いことは弥勒菩薩の兜率天が六欲天の中の一つであるということです。これは弥勒菩薩が五十六億七千万年の後、娑婆地上に弥勒仏として出現するという設定上、この土が、六欲天の中に定められたのでもありましょうが、然しそれにしても三界火宅として否定される天界の中の一つを本拠となすのは、仏教中、他に類をみない不思議なことといわざるを得ないでありましょう。

更に不思議なことは、法華経本門八品中、従地涌出品第十五・如来寿量品第十六・分別功徳品第十七・随喜功徳品第十八という四品では、お釈迦さまの説法の対告衆の代表として弥勒菩薩がえらばれているということです。法華経本門一品二半の肝心において、弥勒菩薩が対告衆の代表となっていることは、単なる偶然とは思われません。

文殊師利菩薩を対告衆の代表とせず、弥勒菩薩を代表としたというのは、文殊がお釈迦さまの過去の説法をされる時の対告衆の代表であり、弥勒は主として未来に関する説法の時の対告衆の代表、とでもされているからでしょうか。序品において、文殊は過去の記憶は抜群であり、弥勒は過去を忘失すること甚だしいと戒められているほどです。

然し私は、一品二半の対告衆の代表として弥勒菩薩が列座していることには、弥勒菩薩が五十六億七千万年の後娑婆に弥勒仏として下生し、竜樹下においてお釈迦さまの如く説法するという未来のことよりも、彼が滅後、兜率天に復活し、全身不散のミイラとなって再び地上に誕生して来るという、復活・再生のミイラ身の方に、より鮮烈な印象を覚えるものです。

仏説観弥勒菩薩上生兜率天経には次のように述べられています。

その時に、優波離……(中略)……仏に白して言く、

「世尊、兜率陀天上に乃ちかくの如きの極妙の楽事あり。今この大士は何時、閻浮提において没して、彼の天に生ずるや」 仏、優波離に告げたまわく、

「弥勒は先に波羅那国劫波利村波婆利大婆羅門の家において生じ、劫後十二年二月十五日、本生処に還って結跏趺座し、滅定に入るが如く、身は紫金色に、光明は赫として百千日の如く、上は兜率陀天に至る。その身舍利は鋳金像の如く、動かず揺がず。身の円光の中に首楞厳三昧般若波羅蜜あり。字義炳然たり。時に、諸の人天は尋いで即ちために衆宝の妙塔を起し、舍利を供養す」

ここにいう「舍利」とは、火葬の後の骨でなく、多宝如来と同じ全身不散の舍利身のことなのです。多宝如来にしても弥勒菩薩にしても、滅後、その遺体は火葬にふされることなく、ミイラの状態で、塔の中に安置されました。多宝如来の塔は地中深く下方に、弥勒菩薩の塔は天空高く上方に……その方向は、地上を中心として、地下と天上との相違こそあれ、共に再生を期するためでした。

ここに法華経本門一品二半の儀相をみれば、生身のお釈迦さまは多宝塔中、再生した久滅度のミイラの如き多宝如来と並座し、ミイラとして再生を期する弥勒菩薩を対告衆の代表として久遠実成の仏身を開顕し、お釈迦さま自身、久遠の本仏として復活しているのです。生身のお釈迦さまの久遠開顕、乃至本化の菩薩の再生涌出という舞台において、これにすぎる見事な舞台効果はないでありましょう。法華経本門一品二半の構成の見事さには、ただただ驚嘆するほかはありません。

次に、三界の中の色界とは、初禅三天・二禅三天・三禅三天・四禅八天(或いは九天)と分かれているように禅定修行の内容によって段階がもうけられています。即ち人間の精神の妄がなくなって物質(色)が物質としてありのままに見られる世界のことであり、次の無色界とは、見られる対象の物質世界もなくなって、ただ純粋精神のみの世界というのです。

然し、無色界四天の中、無所有処天は曽ってお釈迦さまが七年間の修行時代、師事したアーラーラ・カーラーマ仙人の修得した世界であり、最高天の悲想悲悲想処にしても、曽ってお釈迦さまが師事したウッダカ・ラーマプッタ仙人の修得した世界であって、お釈迦さまはこの二天ともに修証し、なおこれに満足出来ず否定し去り、前正覚山にこもり独り決死の苦行に入られたのです。

では何故、お釈迦さまが無色界の四天をはじめ三界のすべてを棄てたのかというならば、三界のすべてが物心二元論の立場に立つ世界であったからです。お釈迦さまは物心二元論のあやまりを、頭で考えただけでなく、言語に絶する苦行体験を通して徹底的にきわめられました。その結果、物心二元論の世界、三界のいずれの浄土もすてて前正覚山をくだり、尼連禅河で体を清め、村娘スジャータの供養する乳粥を食し、体力を回復して仏陀伽耶の菩提樹の下に独座されたのです。

「三界は安きことなし、なお火宅の如し。衆苦充満して甚だ怖畏すべし。常に生老病死の憂患あり。かくの如きらの火、熾然としてやまず」

とは、お釈迦さまの苛酷な修行を通してほとばしり出た処の、三界の何処にも真実の浄土はなかったという告白であり、「如来は、すでに三界の火宅を離れて、寂然として閑居し、林野に安処せり」とは、一度仏知見が開かれれば、穢土と嫌われて来た娑婆世界が、たとえ山谷昿野であっても三世の諸仏の充満する久遠の浄土であったという無上の歓喜を吐露したものであり、「今この三界は皆これ我が有なり。その中の衆生は悉くこれ吾が子なり。而も今この処は諸々の患難多し。ただ我れ一人のみ能く救護をなす」とは、三界に流転する人々に対する限りなき慈悲救済の本願を宣言するものであったのです。

ー自我偈随想目次へー