法華経に対する知識を広めたり深めたりするよりも、もっと大切なことは法華経実践の根底となっている私たち自身の信仰そのものが、法華経の鏡に照らして正しいかどうか、仏意にかなっているかどうか、果たして本仏お釈迦さまより付属された一仏乗を如法にたもっているかどうか、果たして私たち自身が本化の菩薩であるかどうかという反省を共にし、そこを起点として、皆さまと共々に、本仏久遠の悲願に生きて行きたい、と願うものです。

従って、このプリントも私自身のそうした反省の告白であり、また私自身が本化の菩薩の一分であるかどうかという確証を模索するものとも申されましょう。若し、付法正伝の人、乃至、本化の菩薩の確証を得ておられる方がいるならば、万里を遠しとせず、直ちにはせ参じ、膝を屈し、五体地に投じても御教示を仰ぎたい、と願うものです。

法華経随想、このささやかなプリントが、法華経の教えを遊戯論談する戯論の材となりませぬように……。

〇虚空に昇った三類の仏弟子

さて、見宝塔品第十一より安楽行品第十四に至る迹門四品の空中会、つづいて従地涌出品第十五より属累品第二十二に至る本門八品の虚空会において、会座の人々が、どのように座をしめていたのかというならば、娑婆の大地の上、並びに娑婆に類する三変土田の大地の上に処していたのは、十方より来集したお釈迦さまの分身である無量無辺の諸仏(たとえば大日如来・薬師如来・阿弥陀如来等々……)と、それら諸仏の侍者として来集した無量の迹化の菩薩たちであり、釈迦・多宝の二仏並座した多宝塔を囲繞するが如く虚空に処していたのは、お釈迦さまの神通力によって虚空へあげてもらった舍利弗・目連・迦葉・阿難等々という二乗声聞の衆と娑婆の大地の下の虚空界より自力で涌出し虚空に昇った本化の菩薩大衆でした。

蓋し、虚空会といのは、娑婆を離れた虚空の中だけの会座でなく、虚空の多宝塔を中心として、娑婆世界をもふくむ三変土田による十方無辺の迹土と無尽に交流した大法界のことであり、さながら銀河宇宙の何百億倍というような大宇宙を舞台とした広大無辺なる説法会座のことなのです。

もとより、この会座の中心が、多宝塔中、多宝如来と二仏並座している久遠の本仏お釈迦さまであることは申すまでもありませんが、会座の大衆は、この多宝塔を囲繞するものと、娑婆の大地(並びにこれに類する十方迹土)に処する者とに分かれており、その数は、互いに無量無辺、算数も及ばないほどであるとされています。

こうした大舞台の座配について、先般来、問題とされていることは、大日如来・薬師如来・阿弥陀如来等の分身の諸仏の眷属の中でも、弥勒菩薩・観世音菩薩・普賢菩薩・薬王菩薩等々という大乗仏教の代表的迹化の菩薩たちが大地に処しておりながら、舍利弗・目連・加葉・阿難等々という小乗仏教の代表的二乗声聞が虚空に昇り、多宝塔の周囲に囲繞したのかということ。

更にいうならば、仏滅後の末法娑婆世界において法華経を宣布する者は誰か、と要請勧発されたお釈迦さまに対して、積極的に、例の勧持品二十行の偈文をもって応えようとした迹化の菩薩をさしおいて、末法娑婆弘教を敬遠回避するような二乗声聞たちが、何故、虚空に昇り多宝塔を囲繞したのか、むしろ迹化の菩薩こそ虚空に昇り、多宝塔を囲繞すべきではなかったか、ということです。

このことは、法華経説法会座の「二処三会」の中、後の霊山会(薬王菩薩本事品第二十三より普賢菩薩勧発品第二十八に至る本門六品)の中の、各品の主役を演ずる諸菩薩が、皆迹化の菩薩であったということであれば、更に大きな問題、見すごすことの出来ない問題として考えねばならないでありましょう。

ところで、この問題を解決する糸口として、虚空に昇った人々に、二乗声聞の衆と、本化地涌千界の菩薩の外に、もう一種の人々をあげることが出来るのです。それは提婆達多品第十二の後半、竜女成仏の段において、大海の娑竭羅竜宮より涌出し、虚空に昇った無量の迹化の菩薩たちにほかなりません。

彼等は皆、文殊師利菩薩によって教化されたものですが、虚空に昇った状況を提婆達多品の中では次のように示しています。

その時に文殊師利、千葉の蓮華の大いさ車輪の如くなるに坐し、ともに来れる菩薩もまた宝蓮華に坐して、大海の娑竭羅竜宮より自然に涌出して、虚空の中に住し、霊鷲山にもうでて蓮華よりおりて仏前にいたり、頭面に二世尊のみ足を敬礼し、敬いを修することすでにおわって、智積の所にゆきて共にあい慰問し、さって一面に坐しぬ。

智積菩薩、文殊師利に問わく、

「きみ、竜宮にゆいて化する所の衆生、その数、いくばくぞ」

文殊師利の言わく、

「その数、無量にして称計すべからず。口ののぶる所にあらず、心の計る所にあらず。しばらく須臾を待て。おのずから当に證あるべし」

所言、いまだおわらざるに、無数の菩薩、宝蓮華に坐して海より涌出し、霊鷲山にもうでて虚空に住在せり。

このもろもろの菩薩は、みなこれ文殊師利の化度せる所なり。菩薩の行を具して皆ともに六波羅密を論説す。本(もと)声聞なりし人は、虚空の中にあって声聞の行を説く。今皆大乗の空の義を修行す。

この経文によれば、文殊師利菩薩によって教化されたこれら迹化の菩薩の出現は、二度にわたって行われたことが明らかにされます。即ち、はじめに文殊師利菩薩の涌出に従ってあらわれた若干の眷属と、あとで智積の問いに対して文殊師利の証言を実証するため出現した無量無辺の眷属たちであって、出現に前後の時間の違いがあり、数にしても若干と無量無辺の違いがあらわされています。

然し、そのいずれにしても文殊師利に教化された迹化の菩薩であることに違いはありません。彼等が迹化の域を出ないというのは、既に教主の文殊師利が迹化の菩薩であったことにもよりますが、実質的にみても彼等は悉く「菩薩の行を具して皆ともに六波羅密を論説す。もと声聞なりし人は虚空の中にあって声聞の行を説く。今皆、大乗の空の義を修行す」といわれている通りなのです。

文殊師利はみずから「我れ海中において、ただ常に妙法華経を宣説す」と言明しているのですから、文殊によって教化された彼等は、ひたすらに一仏乗を受持信行していたはずです。然し如何に一仏乗に住し、一仏乗を行じていたといっても、文殊の教化にあう以前にあって、法華以前の菩薩乗にいた者は、菩薩乗の六波羅密を説き、声聞乗にいた者は、声聞の行を説くということに留まっているのです。

注意しておかなければならないことは、彼等が文殊の教化にあった後においても六波羅密を行じ、或いは声聞の行を行じているのではなく、行はひたすら一仏乗でありながら他に対しては六波羅密を説き、声聞の行を説いているということです。即ち、自行は真実一仏乗、化他行は方便三乗ということであって、それは十方分身の諸仏の眷属である迹化の菩薩たちが、内面一仏乗、外面二乗三乗であったということと軌を同じくするものでありましょう。

ところで、ここにも問題が起きてまいります。見宝塔品の三変土田によって、十方より来集した迹化の菩薩は大地に処し、同じ迹化でありながら文殊師利の眷属として娑婆の海中より出現した菩薩の方は虚空に昇ったというのは何故か、ということです。大地に留まった迹化の菩薩は諸仏の眷属、虚空に昇った迹化の菩薩は文殊師利の眷属。しかも文殊が諸仏の眷属という立場にあるならば、諸仏の眷属こそ虚空に昇るべきであると思うのが至当なはずです。

そこで問題をまとめて整理してみますれば、虚空に昇ったのは、娑婆の大地の下の虚空界より涌出した本化の菩薩と、娑婆の大海の中の娑竭羅竜宮より涌出した迹化の菩薩と、娑婆の地上にいた二乗声聞という「三類の仏弟子」であって、大地に処していたのは、娑婆以外の十方の仏土より来集した者ばかりであったということが明らかにされましょう。即ち虚空に昇り、多宝塔を囲繞したのは本化であれ、迹化であれ、二乗声聞であれ、皆悉く娑婆の衆生であり、娑婆において生まれ代わり、死に代わりして来た者ばかりであったということです。

では彼等が等しく娑婆の衆生であるからだという理由で、何故、虚空に昇り、多宝塔の周囲に居するのでしょう。娑婆の衆生であるということが、どうして、それほどの重要な理由となるのでしょう。

これを解明するには、虚空多宝塔中、二仏並座しているお釈迦さまと多宝如来が、娑婆のこれらの衆生と、切っても切れない無量劫来の宿縁の仏であったということ、つまりお釈迦さまにしても多宝如来にしても無量劫来、娑婆の教主であられたということが証明されなければなりません。

そしてこれが証明されることによって、本化であれ迹化であれ二乗声聞であれ、久遠のお釈迦さま、及び多宝如来とは無量劫来、主従・師弟・親子の間柄として不二相即するものであるという因縁が明らかになり、これら三類の仏弟子が、自分の力によって、或いは如来秘密の神通の力によって虚空に昇り、二仏のそばにはべったという必然性も領解することが出来ましょう。

思えば、十方無辺の仏土より来集した無量の迹化の菩薩たちが、そのいずれも虚空に昇らず終始大地に処していたのは、彼等の主である無量の分身の諸仏が、皆悉く大地の宝樹下の獅子座上に住していたからであり、彼等が眷属として主の諸仏に侍従するのは、当然のことであったからです。ここにも主従一体・親子一体の姿を見ることが出来ましょう。

蓋し、この一体観は、虚空へ昇った「三類の仏弟子」の上においても同様にいい得ることではないでしょうか。彼が十方浄土を本とする迹仏迹土における一体観によるものであるならば此れは娑婆を本とする本仏本土における一体観によるものでなければなりません。

そこで次に、多宝塔中、二仏並座されたお釈迦さまも多宝如来も、共に、無量劫来、娑婆を本土とする娑婆の教主であった、ということをたずねてみましょう。

〇娑婆の教主としてのお釈迦さまと多宝如来

お釈迦さまが娑婆の教主であるということは、既に日蓮大聖人の御遺文の中でも随所に説かれていることであり、日蓮宗門内でも言いならわされているほどですから、今さら多言を要しないでありましょう。

ところが一方、多宝如来もまた曾ては娑婆の教主であったというならば、こういうことを言った人は、これまでに殆どなかったことでしょうから、或いは耳を疑うかのように驚かれる人も少なくはないかも知れません。

然し、多宝如来とは、実はお釈迦さまが出現される以前、無量劫の間、次々に娑婆世界に出現した無量無辺の過去仏(たとえば日月灯明仏・燃灯仏・大通智勝仏・威音王仏・雲自在灯王仏・日月浄明徳仏・雲雷音王仏・雲雷音宿王華智仏・等々)を、一身に総括象徴した仏であるということが明らかにされるならば、それぞれの過去仏が、それぞれの時代に、たとえ名字の不同・年紀の大小はあったとしても、お釈迦さまと同様に人間として娑婆に出生し、出家修行して遂に正覚を成じ、仏陀として三乗方便、一乗真実を演説し、方便現涅槃の後においても娑婆に仏舍利を留めて正法・像法の時代を利益したという経典の神話的史実によって、多宝如来も曾ては娑婆の教主であったという説も、納得されて来るのではないでしょうか。

然し、これは余りにも飛躍した着想であることから、或いは異端、邪説というそしりをまぬがれないかも知れません。或いは「またまた日高教学か」と嘲笑する人もいるかも知れません。或いは「日蓮大聖人の御遺文にも、そういうことは示されていないではないか」と、きめつける人もあるかと思います。確かに大聖人の御遺文の中には、多宝如来が一切の過去仏を総括的に象徴した仏である、という言葉は、何処にも示されてはおりません。

然し、私は私なりに、多宝如来をそのように見ることによって、多宝塔が壮大なる仏舍利塔として何故、娑婆の大地の中より涌現しなければならなかったのかという理由、そして多宝如来が因行の立場で法華経聴聞という本願、果徳の立場で真実証明という本願、この両本願をもっていたのかという理由も納得することが出来、また生身のお釈迦さまが、そうした多宝如来と多宝塔中、何故、二仏並座しなければならなかったのかという理由、更に二仏並座を通して生身のお釈迦さまが無始久遠劫来、娑婆の教主として常説法教化して来られたという、その久遠実成の在り方というものも、おのずから鮮明にされて来るのです。

この時、私は、大聖人の御遺文の中に、私の見方を裏付けするような文献が見つからないとしても、御遺文の立場に立つよりは、法華経の立場に立たざるを得ないのです。まことにおこがましい申しようですが、大聖人の御遺文といえども、法華経の「教」に対すれば「論」にすぎないからです。

日蓮門下の者で、大聖人の御遺文に忠実であろうと願わない者はありません。然し、厖大な御遺文の中には、大聖人の滅後、後世の人々によって偽作された文献が真跡文献として混入しており、真跡御遺文の思想をそこなうこと甚だしいものがあります。

たとえば多宝塔に関する御遺文として有名な文永九年三月十三日付けの阿仏房御書の如きは、真言密教の亜流でしかないのです。それにもかかわらず今日の日蓮宗学では、阿仏房御書を重要視し、阿仏房御書の思想(真言密教亜流の思想)を以て、多宝塔・多宝如来を解釈し、またお題目までも解釈する傾向が多いのです。

こういうことでは何時になって日蓮大聖人の真実正統の教学が開顕されるはずはありません。大聖人に忠実であり、大聖人の正論を通して法華経の正脈を得ようと願うならば、急ぎ阿仏房御書の如き偽作文献を、大聖人のお御遺文中より削除しなければなりません。

次に、日蓮宗学における多宝塔観・多宝如来観をみるために、その根底に深く潜在している阿仏房御書の文献を引用してみましょう。

御文に云く「多宝如来涌現の宝塔、何事を現し給うや」と云云。この法門、ゆゆしき大事なり。宝塔をことわるに、天台大師「文句」八に釈し給いし時、証前と起後との二重の宝塔あり。証前は迹門・起後は本門なり。或はまた閉塔は迹門・開塔は本門。これ即ち境智の二法なり。繁き故にこれを措く。所詮、三周の声聞、法華経に来て、己身の宝塔を見るということなり。

今、日蓮が弟子檀那もまたまたかくの如し。末法に入って法華経をたもつ男女の姿より外には宝塔なきなり。若し然らば、貴践上下をえらばず、南無妙法蓮華経と唱うる者は、我が身宝塔にして、我が身また多宝如来なり。妙法蓮華経より外に宝塔なきなり。法華経の題目は宝塔なり。宝塔また南無妙法蓮華経なり。

今、阿仏上人の一身は地水火風空の五大なり。この五大は題目の五字なり。然れば阿仏房さながら宝塔、宝塔さながら阿仏房、これより外の才覚無益なり。聞信戒定進捨慚の七宝を以ってかざりたる宝塔なり。多宝如来の宝塔を供養し給うかと思えば、さにては候わず我が身を供養し給う。我が身また三身即一の本覚の如来なり。かく信じ給うて南無妙法蓮華経と唱え給う。ここさながら宝塔の住処なり。

この文章を整理してみれば、

己身即宝塔、己身即多宝如来、己身即五大、五大即題目、題目即宝塔

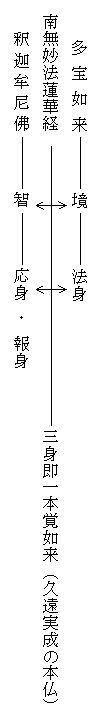

というように順環し、究極は己身即三身即一の本覚の如来に帰結していますが、それは己身・宝塔・多宝如来・五大・題目・そして三身即一の本覚如来という単語を「即」の一字によって連結させたものにすぎません。この連結を図示すれば次のようになりましょう。

ここでは、もはやお題目は久遠の本仏お釈迦さまの因行果徳の二法ではなく、天地宇宙の法性真理とされており、お題目ばかりでなく、真言密教の六大(地水火風空識)縁起思想によって六大所成のものは多宝塔であれ多宝如来であれ、人間も草木国土も、ありとあらゆる森羅万象は悉く法性真理の具現されたものとしてあつかわれているのです。

ここでは、もはやお題目は久遠の本仏お釈迦さまの因行果徳の二法ではなく、天地宇宙の法性真理とされており、お題目ばかりでなく、真言密教の六大(地水火風空識)縁起思想によって六大所成のものは多宝塔であれ多宝如来であれ、人間も草木国土も、ありとあらゆる森羅万象は悉く法性真理の具現されたものとしてあつかわれているのです。即ち、天地法界を悉く法性真理の顕現とみる理本覚思想によって裏付けられており、従って題目も宝塔も多宝如来も五大も衆生も、単純に「即」の一字によって連結されて来るわけです。

おそらく阿仏房御書(並びにこれに類する偽作遺文)の思想は、日蓮大聖人の滅後、大マンダラ本尊思想が固定化し、大

マンダラ勧請の諸尊を偶像化し、少なくとも一塔両尊の造形化される時 ─ 私は応仁の乱以降、室町時代と推定しているのですがその頃、造形された一塔両尊の本尊形態を眼前において、この形態を学的に体系づけようと試みるところに酵釀されたものでありましょう。

一塔両尊、これに日蓮大聖人の御尊像をそえて、今日でも「三宝さま」と称し、寺院・教会でも一般檀信徒の仏壇でも祭られているものですが、大聖人が二仏並座の釈迦・多宝の中央にお題目を大書されているところから、一塔両尊の造形に当たっては、お題目の宝塔を中央とし、その左右に釈迦・多宝の二仏を配し、これを大マンダラ本尊の中尊として固定化する時、必然的に、中央の宝塔正面に造形されたお題目がそのまま宝塔であり、宝塔がそのままお題目であるという錯覚を起こし、錯覚のままで、この造形に教学的な肉付けをしようとしたのが、阿仏房御書(並びにこれと同類の偽作遺文)でありましょう。

阿仏房御書の作意性は、このほかに、

阿仏房、しかしながら北国の導師とも申しつべし。浄行菩薩生れ替り給いてや、日蓮を御訪い給うか。不思議なり不思議なり。この御志をば日蓮は知らず、上行菩薩の御出現の力にまかせたてまつり候ぞ

という処にもあらわれていることがうかがわれます。本化地涌千界の上首四大菩薩は同時に出現しなければならないと考える建前から、大聖人が上行菩薩の再誕ならば、他の三大菩薩の再誕は誰か。誰かいなければならない。少なくとも大聖人において暗示されていなければならない、という要請にこたえようとして阿仏房を北国の導師として浄行菩薩の再誕に擬しようと作意したのでありましょう。

建治三年八月二十三日付けの日女御前御返事の中、

これ全く日蓮が自作にあらず、多宝塔中、大牟尼世尊、分身の諸仏、摺形木たる本尊なり。されば首題の五字は中央にかかり……(中略)……一人も漏れず、この御本尊の中に住し給い、妙法五字の光明に照らされて本有の尊形となる、これを本尊とは申すなり。

という一文は、大聖人図顕の文字マンダラに対する説明の要を満たすべく後世作意的に偽作されたものであり、阿仏房御書は造形された一塔両尊の仏像に対する説明の要を満たすべく作意的に謀作されたものという疑惑を払拭することが出来ないでいるのです。

ところで大マンダラを造形化することは非常に困難であり、造立費用も莫大なものでしょうが、それよりも文字マンダラの場合、諸仏・諸尊が多宝塔中の二仏に向かいながら、同時に大マンダラをおがむ衆生にも向かうという両面同時性が、偶像の場合には失われ、左右の座配も逆になるという弊害も起きて来ます。最も困難なことは多宝塔中、二仏並座した処に、題目を如何に造形するかという問題でありましょう。

そこで大聖人は、文字マンダラは文字マンダラとしてそのままにしておき、本尊の造形に当たっては、観心本尊鈔に、

この時、地涌千界出現して、本門の釈尊の脇士となり、一閻浮提第一の本尊、この国に立つべし。

と仰せられているように、久遠実成の本仏お釈迦さまを本尊とし、本化地涌千界の上首四大菩薩を脇士とする一閻浮提第一の本尊様式の建立を教令されているのです。この本尊様式を通常、一尊四士と称しているのですが、事実、大聖人は身延山中において一尊四士本尊を、みずから開眼されており、日蓮宗大本山中山法華経寺の法華堂内陣に秘仏として格護されているのが即ちそれです。

鎌倉後期の作と推定されている玉沢妙法華寺の宗宝、曽谷教信夫妻を対告衆として説法されている大聖人の画像の中にも一尊四士本尊の画像が描かれていますが、これは中山の仏像と系統を同じくするものであって、中山の方は木像、玉沢の方は画像、しかも中山のお釈迦さまは立像、玉沢の方のお釈迦さまは座像という相違こそあれ、大聖人の晩年身延時代より、滅後の遺弟の間では、一尊四士本尊様式に対する意識が濃厚であったことが物語られていると申されましょう。

ところが時代が降るに従って、南北朝・応仁の乱等の戦乱を通して国家統一という社会意識の反映もあり、また宗教界においては真言密教・天台密教のマンダラ思想にも影響されてか、日蓮門下の中では一尊四士本尊意識は希薄となり、代わって大マンダラ本尊意識が圧倒的となり大マンダラに対する教学的説明、乃至、大マンダラの造形に伴う教学的肉付けが要請されるようになって、ここに続々と御遺文の偽作が試みられるようになって来たのでありましょう。

然し、たとえ御遺文を偽作する人々が、善意によって企図したとしても、それらの人々が大聖人正伝の教義を継承しておらず、むしろ真言密教・天台密教の思想におかされ、その思想をもって偽作に当たってしまったという処に、今日なお解決されない大きな問題を残してしまったのではないでしょうか。

たとえば、一塔両尊の造形、その最も困難であったのは、申すまでもなく中尊の題目の文字を如何にしてあらわすかということであったと思われますが、一般寺院教会の門前に立てられているお題目の石塔のように、方形にしても円形にしても縦長い宝塔を二仏の中央に立て、これにお題目の七字の文字をあらわしました。それまではよかったとしても、この題目の宝塔をそのまま多宝塔そのものとして意義づけようとした処に問題が起こって来ているのです。

勿論、お題目が多宝塔でもなければ、多宝塔がお題目であるはずはありません。多宝塔というのは、久滅度の多宝如来の舍利身を納めて祭祀した仏舍利塔であり、俗にいうならば多宝如来のお墓なのです。

お題目とは、多宝塔中、多宝如来と並座された久遠の本仏お釈迦さまが、本因本果不二具足の法門として獅子吼された音声であり、神力品において「如来の一切の所有の法 如来の一切の自在の神力 如来の一切の秘要の蔵 如来の一切の甚深の事」という五重玄義を悉くこめて、本化の菩薩に付属したものであって、決して多宝塔ではなく、また多宝塔として象徴されるものでもないのです。

ところが御遺文の偽作者、並びにその流れをくむ人々は、宝塔即題目、題目即宝塔という錯覚を起こし、更に教学的よそおいをつけてしまいました。それは法華経々典の虚空会上、二仏並座の多宝塔と、大聖人の大マンダラ上の二仏並座の中尊であるお題目とを、二重にかさねてみて起こした単純な錯覚であったかも知れません。

念の入ったものには、二仏並座の中央の宝塔を、パゴダ式の仏舍利塔として造形し、その塔の表面に七字のお題目をあらわした様式もあるようです。ここまで来ると、並座の二仏が多宝塔外に出てしまい、虚空会の儀相に違反してしまいましょう。何故ならば、二仏は多宝塔の内において並座していたのですから。

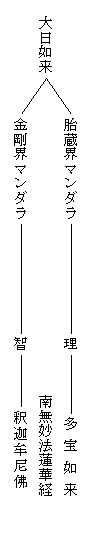

さて問題とされるのは、この一塔両尊の本尊様式に対して、どのような教学的肉付けがされて来たか、ということです。そのことで、まず第一に気付くことは「境智冥合」「境智不二」という考え方でありましょう。即ち、多宝如来を理境とし、釈迦牟尼佛を実修実証の実智とし、この二元の根本を境智不二の題目とするのです。

逆にいえば、一元たる境智不二の題目より、境の多宝如来と智の釈迦牟尼佛が演釈され、二仏の並座によって二仏は一元の題目に帰納するというのです。この場合の釈迦牟尼佛は、申すまでもなく応身、乃至報身であり、多宝如来は法身、そこで必然、中央の題目が三身即一の本覚仏ということになり、久遠実成の本仏の当体であり、南無妙法蓮華経仏・南無妙法蓮華経如来ともいわれるようになるわけです。

次にこれを図示すれば、

然し、如来寿量品をみれば、多宝塔中、二仏並座された生身のお釈迦さまが、みずから「我れ仏を得てよりこのかた、へたる所のもろもろの劫数、無量百千萬億載阿僧祇なり……」と自分自身が久遠実成の本仏であることを開顕されていますので、右の図は、全く如来寿量品に違背していると申されましょう。

実は、二仏並座の生身のお釈迦さまこそ「五百塵点、乃至所顕の三身にして、無始の古仏」・三身即一の久遠実成の本仏なのです。このことは如来寿量品によれば誰にでも明白であるはずです。それが、どうして右の図のような体系で論ぜられるようになったのでしょう。

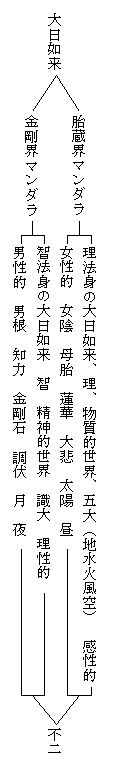

さきに私は、こうした学的体系の代表的典型として阿仏房御書をかかげ、この御書が真言密教の亜流思想によって偽作されたと述べておきましたが、今、真言密教々学の根本体系をみるならば、そこには一見、二仏並座の儀相と酷似する金剛界、胎蔵界という両部不二の思想があるのです。

そして日蓮門下教学において、二仏並座を境智冥合・境智不二と称していることは実は真言密教の両部不二思想より盗用・或いは借用したものにすぎないことが明らかにされて来るのです。

次に、両部不二について最も簡便な説明をかかげれば、月刊誌「大法論」の五月号一六四頁一六五頁にかけて村岡空氏が、このように述べています。

『金剛頂経』は、『大日経』と共に、真言密教では「両部の大経」と称する。その理由は『大日経』が胎蔵法(界)曼陀羅を表すのに対し、『金剛頂経』は金剛界曼陀羅を表徴し、合わせてこれを両部(界)曼陀羅と呼ぶからである。

では何故、両部・両界というかと言えば、胎蔵法が<太陽・蓮華・女陰・母胎・大悲・理法>をシンボライズするのに比べ、金剛界は<月・金剛石・男根・知力・調伏・智徳>を象徴するためである。

そして、我々の住む世界、或いは宇宙の構造は、究極的に観て、インド風に言えば、現在も広く信奉されるヒンドゥー教に於けるリンガ(男根)とヨーニー(女陰)との原理的結合によって成立する、と考えられる。

したがって真言宗では、この両部に優劣はない。両部が太陽と月、昼と夜、女性と男性といったように対等で、しかも和合して不即不離の関係にあることを最も理想とする、そうして、絶えず両者が二元的ではあるけれども一元的なもの、絶対的なものへと合一することを願い、また、そのように努力することによってのみ、遂に「即身成仏」できると教えている。

更に、このような原理的な観念が把握できると、今度は、単に他者もしくは異性との合一化だけでなく、対自然、対本尊、対大日如来―自分の胸中に月輪を観じる―との「入我我入」の聖なる関係に進み、自らの厳しい自覚(一切智智)によって、いつ、いかなる場合にも、即身成仏が実現できると説く。これを「五相成身観」という。

また高野山大学教授宮坂宥勝氏は、「仏教の思想九―生命の海<空海>第一部秘密の世界―空海の思想―」という著書七七頁に、次のように述べています。

密教では、この世界を唯一の絶対者である大日如来の象徴であるとする。これはきわめて特徴のある宗教的なオントロギー(存在論)だといわなければならない。すなわち、世界の万有一切は地・水・火・風・空・識の六つの主要な原質(六大)に分けられるのであるが、地以下の五つは物質的なもの、識は精神的なものであると説く。

が、しかし、その見方をさらにすすめてみると、物質的世界は絶対的の理法を象徴しているものであり、精神的世界は完成された知恵を象徴している。前者は胎蔵界マンダラの理法身の大日如来、後者は金剛界マンダラの智法身の大日如来によって表現される、理法身とは絶対の理法を示す絶対者であり、智法身とは知恵を完成した絶対者である。

金剛界のほうはまた男性的原理、胎蔵界のほうは女性的原理にもたとえられる。そのばあい、女性的な絶対の理法は可能的な活動性をもち、しかもその理法は男性的な絶対の知恵によって完全にその本質が実現されるわけである。そこで両界マンダラは本来唯一者である絶対の法身大日如来のもつ二面性にすぎない。

物質的なものと精神的なもの、感性的なものと理性的なもの、女性的なものと男性的なもの。このように対比してみると、胎蔵界と金剛界との両界マンダラは二元的な価値の世界を説きながら、しかもそれらを止揚し、総合的に統一した大生命の世界を表現しているものであることが知られるであろう。絶対の理法と完成された知恵とは究極において一者であること、これを理智不二とよぶ。理智不二の世界が真言密教において説かれる大日如来の大生命の世界にほかならないのである。

以上、村岡氏と宮坂氏の説を紹介してみたのですが、今、宮坂氏の説を中心に、この両説をあわせて図示すれば、

即ち、真言密教においては一切の現象世界を相対的二元に分ち、この二元の不二の当処に根源的絶対一元の大日如来の生命の躍動をみ、その躍動を自分自身の身心に体得する処を、即身成仏というのです。

即ち、真言密教においては一切の現象世界を相対的二元に分ち、この二元の不二の当処に根源的絶対一元の大日如来の生命の躍動をみ、その躍動を自分自身の身心に体得する処を、即身成仏というのです。然し、現象世界のすべては相対的であって、物質的世界と精神的世界、五大と識大、女陰と男根、太陽と月、昼と夜、数えれば際限はありません。この中で、特に理と智をあげて、その不二を強調するのは、さすがに真言密教といえども仏教である証拠であって、修行と成道をふまえているからです。若し理智不二の強調がなかったならば、左道化して立川流密教の如く堕落するが、さもなければヒンズゥー教と大差はないこと。

ところが理智不二というのは、日蓮宗学上、二仏並座についても言っているものなのですから、これを中心として真言密教の両界マンダラと、法華経の二仏並座とを対比してみるならば、

両界不二・両部不二というのは、真言密教の開祖弘法大師の独想とうたわれているものですが、日蓮宗教学において多宝塔中、二仏並座した釈迦・多宝の二仏を境智の二法に配し、境智不二の当処を宝塔であるといい、南無妙法蓮華経のお題目であると称していることは、明らかに真言密教の両部不二・理智不二思想の盗用であり、まさしくその亜流にすぎないというほかはありません。境智不二というのも、理智不二と内容は同類であって、ただ名目の焼き直しにすぎないのです。

両界不二・両部不二というのは、真言密教の開祖弘法大師の独想とうたわれているものですが、日蓮宗教学において多宝塔中、二仏並座した釈迦・多宝の二仏を境智の二法に配し、境智不二の当処を宝塔であるといい、南無妙法蓮華経のお題目であると称していることは、明らかに真言密教の両部不二・理智不二思想の盗用であり、まさしくその亜流にすぎないというほかはありません。境智不二というのも、理智不二と内容は同類であって、ただ名目の焼き直しにすぎないのです。こういうことでは多宝塔中、二仏並座したお釈迦さまは応身仏・或は報身仏となり、中央のお題目が境智不二の久遠の本仏として大日如来と何ら変わらないものと堕してしまいましょう。それのみならず、二仏並座された生身のお釈迦さまこそ、実は久遠実成の本仏そのものであられたという如来寿量品の教令に違背してしまうことは、前にも申し述べた通りですが、若し如来寿量品に忠実であろうとするならば、釈迦・多宝の二仏を境智の二法に配するような真言密教の真似ごとは、速やかにやめなければなりません。これをやめない限り、日蓮宗は真言宗に追従する弊を是正することは出来ないでありましょう。私は日蓮大聖人の弟子の一分として、境智不二の思想を真向から否定するものです。

そして私は、二仏並座の生身のお釈迦さまを久遠実成の本仏そのものと仰ぎ、多宝如来は無量の過去仏を総括的に象徴する仏とみているのですが、現在、日蓮宗門の内には、多宝如来を理境の法身、お釈迦さまを実智の応身、報身とみなし、その不二を論ずる思想が、左ほど疑われもせず、根深くはびこっているようです。

私の手もとにある資料は、甚だ乏しいものですが、その二・三を紹介しますれば、望月海淑師はその著「法華経の話」

一一五頁に、次のように述べています。

多宝如来は、ものいわぬ真理であり、お釈迦さまは真理をさとられ、教えとして表現されました。この二つのちがったものが、一つの所におられるというのは、どちらもが同じものだということを示すことになります。法華経が仏さまたちの本懐、真理そのものの教えであることを示すことになるからです。

また紀野一義氏は、その著「法華経の探求」一九三頁に、

この如来の名、プラブータラトナとは「宝多き」の意味である。ラトナ(宝)という語から、すぐに連想されるのは「トゥリ・ラトナ(三宝)」であろう。すなわち、「仏法僧の三宝が多い」ということになるが、ここでは恐らく、法宝が多いの意であり、この如来の名の場合、宝という語によって象徴されるのは「多くの教法」であったと考えられる。

と述べており、立正大学日蓮教学研究所編集の「日蓮宗読本・改訂版」三三頁には、

ここで釈尊は、十方の諸仏をその分身とされているのであるから、唯一絶対の仏であることを示している。そして証明の仏である多宝如来は、宇宙の真理としての仏の性格をあらわし、これに対し釈迦牟尼仏は、仏の人格的方面をあらわしている。この二仏が並座されたことは、真理と人格とが一体の仏であること、つまり法身と報身とが一体なることを示している。しかも分身の仏は応身に当たるものであるから、ここには法・報・応三身一体としての仏の性格が説かれて、それが舍利塔の本体に外ならないことを主張しているのである。

以上は、宗門の伝統的見解を示している一班にすぎませんが、そうした伝統の弊を破折するものとして、井上清純師はその著「妙経・如是我聞」七一三頁に、

そこで多宝仏は半座を分って釈尊を迎え、釈尊は即時に其の宝塔の中にお入りになった。これは二仏並座の式と申して居るが、釈尊は上手に坐られるのである。寿量顕本の意味で釈尊は絶対である。多宝仏も本仏釈迦如来の分身である。釈尊と多宝本仏を境智冥合などというは迹門の意である。

立正大師が二仏並座を本尊に図顕せられしは、寿量品を説かれた当時の法座をそのまま写され、統一神を示顕するためであって、多宝は黙念合掌、釈尊は説法の相を現すべきである。

と述べ、二仏を境智の二法に配し、境智冥合を以て正意として来た学説を迹意として降り二仏並座の仏像にしても多宝如来は合掌の相、本仏お釈迦さまは説法の相とまできめつけています。

次に、田村芳朗師はその著「法華経・中公新書版」四九頁に、

多宝仏はシャカの過去のすがた(過去仏)であり、それと並び坐したことは、シャカが久しい過去から仏であったことを象徴したものと解される。つまり、これはシャカの久遠仏たることを暗示したものであり、また分身来集、および通一仏土はシャカの統一仏たることを表現したものということである。

と述べ、これまでの伝統的学説より一歩脱皮した所見を呈示しています。脱皮したというのは、多宝如来を法身とのみ考えず、過去仏として見たということだけではなく、お釈迦さまの過去の姿とみ、お釈迦さまの久遠実成を暗示するものとして受けとっていることです。

これまでの二仏は平面的に、相対的に、二元的にとらえられて来ました。ところが田村師は縦に時間的にとらえているのです。これはまさしく卓見と申されましょう。蓋し、卓見の最たるものは、私の手もちの資料の中では最後にかかげる勝呂信静師の「インド仏教と法華思想との関連」と題する著の「第三章、原始仏教と法華経」の中に述べられているものです。これは坂本幸男師編纂の「法華経の思想と文化」の中に収録されているものですが、四五四頁より四六一頁にわたるため、要点のみ抜粋してみましょう。

まず勝呂師は「法華経は過去仏に言及することが頗る多い」と書き出して、その実例をあげ「法華経の主張する所は一乗思想にしても本仏思想にしても過去仏・本縁物語ときり離しても成立するものであるのに、法華経は多くこれにふれているのは、注目に価する」と述べ、お釈迦さま滅後における過去仏信仰の実例をあげて「過去仏の信仰は原始時代より継承したもので、その成立は恐らく釈尊の時代にさかのぼるものでないかと想像される」と述べています。

次に、救済者としての過去仏について、

『一般に過去仏は法(真理)の永遠性を証明するために考え出されたものと理解されている。法華経の証明法多宝如来もそのような性質のものとみなされる。……(中略)……然るに法華経にあらわれる過去仏は、一様に説法者、救済者、即ち「覚他」の面が有力である。……(中略)……私は、民衆にとって過去仏は救済者として信じられていたと思う』

「即ち過去仏が時代をへだてて次々に出現して、この世を救うという信仰は、釈尊時代からすでに存した。過去仏は民衆の神話であり、その要望であったが、釈尊はこの要望を満すものとして出現して仏陀となり、ここに神話は転じて宗教的事実となった、というように考えるのである。」

次に、法身思想と過去仏について、

「法華経の仏陀観を法身思想の展開とみることは一般的であるが……(中略)……これについて天台は法華文句の釈寿量品において興味ある説を述べている。かれは仏の常住について、法華経と涅槃経の相違を論じて次の如くいう。即ち涅槃経は未来の常住を宗とするが過去の久成を宗としない。これに対し法華経は「過去の久成」を宗とする故にこれを多く説くが、また未来の常住をも説いている、と。」

「法身常住思想の最高潮を示している大乗の涅槃経が、釈尊の入滅を取りあつかった小乗の涅槃経より脱化したものであることはいうまでもないが、慧眼なる天台は、法華経の本仏観の本質が、かかる法身常住にはなく、過去仏に関すべきことを見ぬいていたのである。……(中略)……即ち、法華経の本仏は諸の過去仏を統一する意味のものとして成立しているのである。」

「法華経の仏陀観に法身思想の要素の存することは否定し得ないが、その救済の観念は、何よりも過去仏信仰に由来するといい得ないだろうか。」

次に、二仏並座について、

「法華経においては、過去仏の多宝如来が、宝塔の中にあって釈尊と並座したと説かれる。このことは釈尊の人格の背後に過去仏が存すること、即ち舍利(肉身)によって示される歴史的実在としての釈尊は、それ自身単独の存在でなくて過去仏の伝統を負うものであり、いわば過去仏の救済の働きが、現在の時点において釈尊の中に生かされるということを示している。」

最後に、法身と過去仏と地涌の菩薩について、

「さらに久遠本仏の弟子たる地涌の菩薩の出現は、未来における教法の永遠性が、過去諸仏を統一するものとしての釈尊の人格の働きのあらわれであること、いわば、過去仏の救済が未来に延長されて生かされることであり、このような形において法身常住思想と過去仏ならびに菩薩思想が統一されるものであることを示している、と解されるのである。」

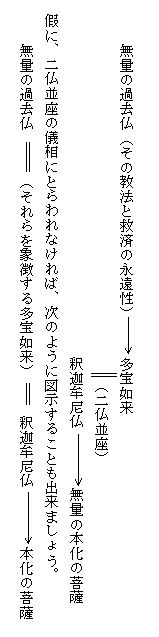

以上、勝呂師の諸説の要点を抜粋引用してみたのですが、これによれば多宝如来をふくめて無量の過去仏が常住法身を象徴するものであるという伝統的解釈を一応認めながらも、過去仏の本質はむしろ救済者であったと主張し、中国の天台大師の法華文句の諸説を参照しながら、法華経の本仏観は法身常住思想によるよりも無量の過去本仏の統一によって成立しているといい、その成立の足場として二仏並座の儀相に求め、この儀相を通して、並座している生身のお釈迦さまの背後に無量の過去仏を見る処に生身のお釈迦さまの久遠実成を仰ぎ、更にお釈迦さまが過去仏の伝統を背負っている処に、無量の過去仏の救済の働きをお釈迦さまの生身に仰ぎ教法と救済の永遠性が本化の菩薩へと継承されている、とされているのです。

これを図示すれば、次のようになりましょうか。

もとより以上かかげた田村師・勝呂師の諸説の中には「多宝如来とは無量の過去仏を一身に総括的に象徴した仏である」という言葉はありません。然し、この意は両師の説の中に充分推量されるものでありましょう。この意味において両師の説は、これまで多宝如来を単なる法身とみなして来た宗門の伝統的見解より脱皮した卓見と思えるのです。

もとより以上かかげた田村師・勝呂師の諸説の中には「多宝如来とは無量の過去仏を一身に総括的に象徴した仏である」という言葉はありません。然し、この意は両師の説の中に充分推量されるものでありましょう。この意味において両師の説は、これまで多宝如来を単なる法身とみなして来た宗門の伝統的見解より脱皮した卓見と思えるのです。そして私は、両師の諸説を傍証としながら、多宝如来が無量の過去仏を総括的に象徴した仏とみる立場に立って、敢えて多宝如来をお釈迦さまの出現される以前における曾ての娑婆の教主であったと主張するのです。これまで数名の諸学者の文献を引用したのも、実は日頃の私のこの主張を裏付けようとしたものであって、私の考えが私独りの独断ではないことを傍証しようとしたのに外なりません。

さて、日月灯明仏・燃灯仏・大通智勝仏……等々の無量の過去仏は、皆すべてお釈迦さまの生涯と同様に、人間として娑婆に出現し、出家・修行して成道し、三乗方便の教えを説き、一乗真実の法華経を示し、方便現涅槃しては仏舍利塔を留めて娑婆の正法・像法の時代の衆生までも利益した仏たちでした。たとえ仏たちの名字は不同であっても年紀に大小の相違はあったとしても、その生涯の行動に変わりはなく、すべてに一貫したものであったのです。

ここにそれぞれの過去仏が、それぞれの時代における娑婆の教主であったということが出来ましょう。そして、これらの過去仏を一人ももらさず悉く総括的に象徴した仏が多宝如来であったとするならば、多宝如来もまたお釈迦さまの出現されるまでの間、無始久遠劫来娑婆の教主であったと称することも出来るわけです。既に多宝如来がそうであるならば、多宝塔もまた従って無量の過去仏のそれぞれの仏舍利塔を総括的に象徴したものであるということも出来ましょう。

見宝塔品第十一の冒頭において、突如として多宝塔が娑婆の大地の下より涌出して空中にかかったと述べられていますが、多宝塔が娑婆の大地の下に埋もれていたということは、無量の過去仏の仏舍利塔が、無量劫の間、積もる黄塵に埋もれてしまい、過去仏に対する信仰も神話的伝承と化し、その実在性の稀薄となっていたことをあらわしているものですが、それは同時に、過去仏が娑婆の教主として実在していたこと、仏舍利塔が娑婆に実在していたことをもあらわしているのです。

現在、立正大学の発掘隊によって釈迦族の首都カピラ城の発掘がつづけられていますが、聞くところによれば、インドの仏蹟を発掘するには、およそ二十メートルも掘らなければならないといわれています。それはインドの国では放置したままでは一年間に一ミリの塵がつもり、十年すれば一センチ、百年で一メートル、千年で十メートル、二千年たてば二十メートルもつもるという計算によっているようです。

農耕地帯のカピラ城趾であっても、このような計算のもとに発掘作業が行われているほどですから、法華経々典の成立したといわれているインドの西北地方、その荒涼たる山間地方においてはなおさらのこと、流砂・黄塵によって年々仏蹟が埋没することは実感としてうけとられていたことでしょう。

従って、無量無辺の過去仏の仏舍利塔のそのいずれも、無量劫の歳月を経る中には、悉く地上より姿を消して、地中深く埋没してしまったという着想も当然起きて来るわけです。

過去仏の仏舍利塔を総括的に象徴する多宝塔が、地中深く埋没していたというのも、こうした背景によるものですが、本化の菩薩が娑婆大地の下方の虚空界に潜在していたというのもこれと無関係ではないと思われるのです。

私は曾て、日蓮宗総本山の久遠寺布教部在籍中、本山の機関紙である「みのぶ」教報に、本化の菩薩の大地涌出のヒントを、インドの古典「ラーマーヤナ」の中の八萬王子の神話に求めて記載したことがありました。紀野一義氏もその著「法華経の探求」の中で、ほぼ同様のことを申していましたが、それと同時に本化の菩薩が娑婆の大地の下の虚空界に潜在していたという設定には、過去仏の仏舍利塔の大地埋没にともなうものという見方があったとも思われるのです。

何故ならば、本化の菩薩は常に久遠の本仏お釈迦さまと共にあるものであり、後でも述べるように久遠の本仏お釈迦さまの娑婆における無始久遠劫来の常説法教化の活動というものが、無量の過去仏として行われたということになれば、無量の本化の菩薩は、実は無量の過去仏の教化によるということになり、過去仏が仏舍利塔に祭られたまま娑婆大地の地中深く埋没するならば、本化の菩薩も必然これにともない地中の仏界たる虚空界に潜在する、ということになるわけです。

即ち、本化の菩薩は無量の過去仏がそれぞれ久遠の本仏として法華経を説いた時、その会座にあって本化の自覚を起し、その過去仏が地中に深く入るや、本仏の脇士としてこれに従い、次の過去仏があらわれて開近顕遠するに当たっては地中の虚空界より涌出するということを無始久遠劫来・無量の過去仏が順次一人一人出現する毎に繰り返し繰り返して来ているのです。

通常日蓮教学においては本化の菩薩とは、お釈迦さまが久遠の昔、はじめて悟りを開き、はじめて法華経を説かれた時、最初に本化の自覚を起し、爾来、一度も娑婆に出現せず、大地の下、虚空界において末法出現の時を待機していたものといわれて来ています。

然し、若しそうであるならば、久遠の本仏は久遠元初の時と、今番お釈迦さまとして説法された時と、二度しか法華経を説かなかったということとなり、常説法教化無数億衆生という経文に違背してしまうことになりましょう。

お釈迦さまが久遠の本仏として常説法教化されたという実証は、無量の過去仏の開三顕一の活動によらなければなりません。過去仏が本仏として法華経を説くならば、それによって教化されて本化の自覚に達する仏弟子と、それ以前の過去仏の教化によって既に本化の菩薩となり、娑婆大地の下の虚空界にいて、そこより涌出する仏弟子とがいなければならないわけです。

従地涌出品第十五の中で、迹化の菩薩を代表した弥勒菩薩が、本化の菩薩の数の六萬恒河沙という厖大さに疑惑して、次のようにお釈迦さまに質問しています。

世尊、この大菩薩衆は、たとえ人あって千萬億劫において数うとも尽すこと能わず、その辺を得じ。

これ等は、久遠よりこのかた無量無辺の諸仏の所において、もろもろの善根をうえ、菩薩の道を成就し、常に梵行を修せり。世尊、かくの如きの事は、世の信じ難き所なり。

ここにいう「諸仏」とは無量の過去仏のことであり、無量の過去仏の教化によって、数えることも出来ない本化の菩薩が育成されたことを述べて、そういう事実は全く迹化の者には判らなかったことであり、信じ難い処と質疑しているのです。

これによっても、本化の菩薩の厖大な数は、実は無始久遠劫来の無数億の過去仏の教化によるものであるという一端が明らかにされるわけであり、従って過去仏の仏舍利塔の地下埋没と本化の菩薩の地下虚空界の潜在とは、常に同時にして、しかも同処(同じ仏界)である、ということも可能となって来るのです。

次に見宝塔品第十一のはじめにおいて大地より涌出した多宝塔の規模と外観とが次のように示されています。

その時に、仏前に七宝の塔あり。高さ五百由旬、縦広二百五十由旬なり。地より涌出して空中に住在す。種々の宝物をもってこれを荘校せり。五千の欄楯あって龕室千萬なり。無種の幢幡をもって厳飾となし、宝の瓔珞をたれ、宝鈴萬億にしてその上にかけたり。四面にみな多摩羅跋栴檀の香を出して世界に充満せり。そのもろもろの幡蓋は金・銀・瑠璃・

このように巨大にして荘厳な仏舍利塔は、お釈迦さまの滅度当時には存在せず、仏滅後二百年の頃、インドを統一したマウリヤ王朝の阿育王の建立した仏舍利塔も、サンチーの第一塔のような単なる伏鉢塔であり、時代のたつに従ってアジャンターやエローラの岩窟内の仏塔のように次第に装飾をこらして豪華絢爛たる仏塔へと推移してはいますが、それでも多宝塔に及ぶべくもありません。

おそらく多宝塔は、仏舍利塔建立の絶頂期の外観を手本とし、更に最高の理想図をこらして創造したものでありましょう。そしてその創造に当たっては、無量無辺の過去仏の仏舍利塔を総括的に象徴しなければならないという意図、更にはこの宝塔の開扉に当たっては十方分身の諸仏とその眷属を来集せしめなければならないということ、そして遂には、この宝塔の内において釈迦・多宝の二仏並座という未曾有の儀相の成就と、この儀相を通してお釈迦さまの久遠開顕を果たさなければならないという意図等が固く秘められていたことでしょう。

またそういう意図があったればこそ、多宝塔の規模にしても外観にしても未曾有のものとして設計されたのでありましょうが、ここで肝心なことは、多宝塔とは無量の過去仏の仏舍利塔を総括的に象徴したものであって、単に法身を象徴したものでもなく、或は法華経以前の無量の方便の教法を象徴したものではないということです。

阿仏房御書においては宝塔を荘厳している七宝をもって、聞・信・戒・定・進・捨・慚にたとえたり、或は無量の教法を象徴するものという説もあるようですが、七宝はやはり金・銀・瑠璃・

次に、多宝塔中の多宝如来を法身とみなして来たのは、これまでの伝統的宗学の大勢であって、多宝塔の扉がお釈迦さまの右の手によって開かれた時、そこにはじめて姿をあらわした多宝如来の姿は、梵本による限り、四肢ひからびてミイラのようであったとされていることをもって、それは法華経以前の教法の衰退を象徴しているものであるという説もあり、或いはまた仏滅後、時代と共にお釈迦さまに対するイメージの衰微を象徴しているものであるという説もあるようですが、そうではなくて多宝如来の一身に総括的に象徴されている無量の過去仏の仏塔と共に地中深く埋没して以来、無量劫の時代を経たという、その久しい歳月を象徴しているのです。

羅什三蔵は法華経の漢訳に当たって、多宝如来の四肢がミイラの如くであったという箇所を削除していますが、削除の当非はともかくとしても、私は多宝如来がたとえミイラの如くなっても、いやミイラとして象徴されるほど滅後無量劫の歳月を経ても、なおもその本誓願を果たそうとして出現した本願の強靭さに、身ぶるいするような感動を覚えるものです。

多宝如来の本願とは、

その仏、もと菩薩の道を行せし時、大誓願をなしたまわく、

若し我れ成仏して、滅度の後、十方の国土において法華経を説く処あらば、我が塔廟、この経を聴かんがための故に、その前に涌現して、ために證明となって、讃めて善哉といわん。

と示されている通り、法華経の説かれる処であれば、何時、何処であっても刹那に宝塔を涌現して、その説法を聴聞し、説法の真実を賛嘆証明するという二つの大願を、既に菩薩時代に立てていたというのです。

前にも述べましたように、多宝如来の本願である法華経聴聞は因行をあらわし、真実証明は果徳をあらわすものであって、この本願に多宝如来の因行果徳の二法不二が示されているものであって、これによっても多宝如来が法身ではないことが明らかにされましょう。ましてこの本願が菩薩時代に立てられたものであるということ、また多宝如来が滅度を示し、仏舍利塔に祭られたということと思いあわせてみても多宝如来は理法身ではなく、生身の仏であると証明されるのです。

なお見宝塔品の中の宝塔開扉の段において、宝塔の内の多宝如来の姿が「全身散ぜざること禅定に入るが如く」であったと述べられていますが、それはまさしく多宝如来の一身に総括的に象徴されている無量無辺の過去仏が一人も漏らされていないということをあらわしているものであって、法華経の結経である観普賢菩薩行法経の中の、

多宝仏を見たてまつれば、普現色身三昧に入りたまえり。一々の毛孔より恒河沙微塵数の光明を流出したもう。一々の光明に、一々に百千萬億の化仏います。

という文と対照して考えられるものです。

要するに、多宝如来とは過去無量千萬億劫に滅度した単独の仏ではなく、久滅度の無量の過去仏を一人も漏らさずに象徴した仏であり、従って多宝如来の本願である法華経聴聞にしても真実証明にしても、多宝如来一人の本願でなく、無量の過去仏の聴聞の本願、無量の過去仏の真実証明の本願をあらわすものということが出来ましょう。

さて次に、お釈迦さまが右の手で多宝塔の扉を開き、宝塔の内で多宝如来と二仏並座したのですが、宝塔の内に入るとは、多宝如来の仏舍利塔の内に入るということであり、それはまた無量の過去仏の仏舍利身と共に居るということなのですから、実は、お釈迦さまは単独の仏でなく、無量の過去仏の系譜の中の仏であり、勝呂師のいわれるように過去仏を背負い、過去仏の伝統に生き、無量の過去仏によって無始久遠劫来、体胤滴々として間断あることなく継承された不滅の教法と救済に生きる仏であったということを証するものであり、更に二仏並座は、お釈迦さまが、そういう久遠の伝統的歴史の中の一駒でなく、無量の過去仏と一々に全一的に同体であるということを証するものなのです。

日蓮大聖人は、寿量顕本の立場から、観心本尊鈔の中で、

我等が己身の釈尊は、五百塵点、乃至所顕の三身にして、無始の古仏なり、

と仰せられており、これによってお釈迦さまは三身即一の仏ともいわれているのですが、三身即一の仏身は、今よりおよそ三千年の昔、お釈迦さまの仏身の上に始めて成就されてものでなく、既に無始久遠の昔において成就され、また五百塵点の中間においても成就されていたものであり、しかも「所顕の三身」といわれている以上、娑婆世界に常に顕現していた仏でなければなりません。その仏を求むれば、それは無量の過去仏そのものという外はないわけです。

ここにおいてお釈迦さまが三身即一の娑婆の教主であるならば、無量の過去仏もまた三身即一の娑婆の教主であり、無量の過去仏を象徴する多宝如来も従って三身即一の娑婆の教主ということが出来ましょう。

これは寿量顕本の立場から、過去仏・多宝如来を見た場合のことですが、まだ顕本しない見宝塔品においては、三身即一の娑婆の教主であった無量の過去仏の仏統譜の中にお釈迦さまが入り、一々の過去仏、それを象徴する多宝如来と全一的に同体であることを証する二仏並座によって、お釈迦さまが単なる応身仏でなく、実は三身即一の娑婆の教主であり、久遠実成の本仏であるということを密釈するのです。

ここで注意しておかなければならないことは、仏教学者の間において、過去仏とはお釈迦さまの仏身を過去へ延長したものであり、未来仏もまたお釈迦さまの仏身を未来へ延長したものであるというように、合理的に過去仏・未来仏を証明しようとしていることです。

たしかにその成立過程においては、お釈迦さま当時より信仰されていた過去七仏(お釈迦さまは第七番目の仏)があり、阿育王は第五番目の過去仏であるカナカムニ仏の塔を建立増強しており、また提婆達多の教団は、お釈迦さまを仏陀として認めず、過去六仏の中でも三仏のみを信奉していたという事実があるほどであって、非アーリヤン種族の中に何時とは判らない遠い昔より信仰されていた小規模の過去仏信仰を母胎とし、お釈迦さまの滅後、仏弟子たちによって、お釈迦さまの仏身を写実・投影せしめながら過去仏を純化し、増補し、やがて無量無辺の数に及ぶようになったということはうなずける処です。

然しながら、この限りでは、どれほど過去仏の数がふえたとしても、観念上の操作という域を出るものではありません。またこういう操作の中にあって、お釈迦さまが二仏並座を介して過去仏の系譜に入り、過去仏の伝統を背負い、過去仏によって継承された不滅の教法と救済をもつものであるといっても、所詮、観念の装飾をこらしたものにすぎないことになりましょう。

そこでお釈迦さまの久遠実成の本仏としての実在をいわんとするならば、たとえ過去仏が後世の経典編纂者たちによって成立されたものであっても、それはあくまでも造られたものでなく、実在していたものが発見されたものであり、未顕のものが開顕されたという実在の立場に立たなければならないのです。

多宝如来が宝塔の内で、四肢ひからびてミイラの如くであったという梵本の表現は、まさしく久滅度の過去仏の実在を、凡夫の視覚に訴えて迫る力をもつものです。若しも過去仏が単にお釈迦さまの仏身を過去へ延長したものであったとしたならば、おそらくミイラの如くであったという鬼気迫る着想は毛にも起こらなかったことでしょう。

このことからみても私は、過去仏を実在の仏とみるのです。そして実在した無量の過去仏の系譜に入り、その一人一人と全一的に同体であったお釈迦さまの仏身に、久遠実成と常説法教化の事実をみるのです。

以上、とりとめもなく、鉄筆の動くままに所感を述べてみたのですが、要するに私が論証しようとしたことは、二仏並座のお釈迦さまも多宝如来も、そして多宝如来として象徴された無量の過去仏にしても皆、それぞれに娑婆の教主であったということです。

この論証はまとまりも悪く、手落ちした点も多々あることとは思いますが、これによって本化の菩薩や、二乗声聞の衆生や、そして大海の娑竭羅竜宮より涌出した迹化の菩薩たちが、娑婆の大地より離れて昇空し、多宝塔のそばに囲繞した事由が明らかとなるのです。

何故ならば、釈迦・多宝の二仏も久遠劫来、娑婆の教主であり、虚空に昇ったこの三類の仏弟子も、久遠劫来、生々世々に娑婆の衆生として二仏の護念の中にあったからです。私たちも生々世々、娑婆の人間である以上、本化・迹化・二乗の機根の相違はあったとしても、虚空会に昇り、多宝塔の前にかしずき、本仏お釈迦さまの脇士としての本来の自己を開顕しなければなりません。

ー自我偈随想目次へー