本門というのは、従地涌出品第十五から普賢菩薩勧発品第二十八までの十四品のことであって、

お釈迦さまの説法の内容によって分類されているもので、丁度、二等分されています。

この本門八品虚空会の相を図顕したのが日蓮大聖人の大マンダラ

自我偈随想 [第四回] 昭和五十一年四月十日 日 高 白 象

浄土の人々 ----本化の菩薩と迹化の菩薩そして二乗声聞の衆 ---

誰にでも解りやすく書こうと思って付けた自我偈随想という題目、然し随想としゃれながら随想らしくもなく、第一回目はやや初心者むきにも書けたようでしたが、二回三回と回を重ねるごとに専門用語も多くなり、曽っての自我偈講義のような、教学を説明する文章となって来ました。

下書きの原稿なしに、じかに原紙へ鉄筆を走らせるのは何時ものことながら、原紙を切っている中、だんだん文章が固くなり、むずかしくなって来るのを、内心では困ったことだと反省はしても、これまで随筆だの随想だのと風雅な文章を書いたこともない上に、日頃から書きたいと思っていた問題や、書いている中に涌き起こって来る問題までも解決しておこうとするだけに、勢い文章が固苦しくなってしまうのを、どうすることも出来ないという、ていたらくです。

せっかくこのプリントを読んで下さった方々に、むずかしくて何が何だが、さっぱり解らないというのでは、読まないのと同じことですから、出来るだけ分かりやすく書こうと心がけるのですが、さて今回は、どのような文章になりますことやら‥‥‥。

〇空中会と虚空会

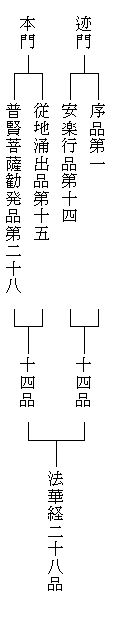

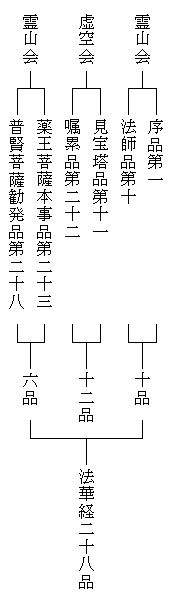

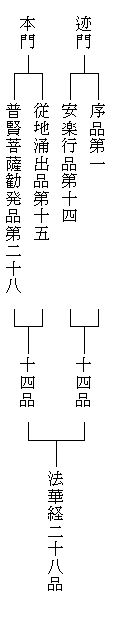

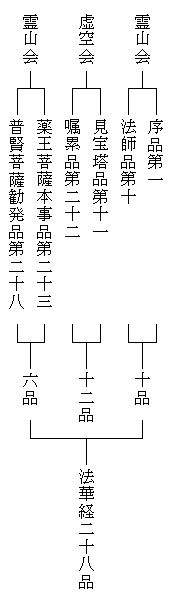

法華経二十八品の経典の分類の仕方に、本門と迹門という分け方と、霊山会と虚空会という分け方があります。

|

まず、はじめの迹門というのは、序品第一から安楽行品第十四までの十四品。 本門というのは、従地涌出品第十五から普賢菩薩勧発品第二十八までの十四品のことであって、 お釈迦さまの説法の内容によって分類されているもので、丁度、二等分されています。 |

|

次に、霊山会と虚空会という分け方は、お釈迦さまが説法された場所によって分類されたものであって、大地の霊鷲山の山頂での説法が二回、霊鷲山の上の空中(または虚空)における説法が一回となっているため、教学上「二処三会」ともいわれているものです。 |

|

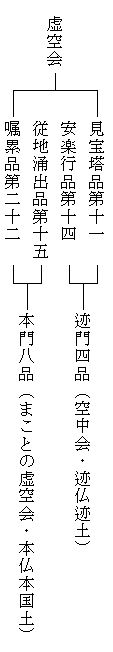

ところで本迹二門の分類と、二処三会の分類とを比較してみる時、この二つの表に重複した処を見ることが出来ましょう。それは虚空会に本門と迹門があるということです。 この本門八品虚空会の相を図顕したのが日蓮大聖人の大マンダラ |

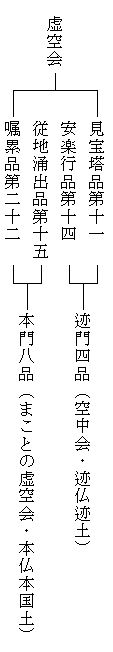

この場合、虚空会の迹門四品においては、生身のお釈迦さまの久遠の本仏としての仏身もあらわれず、本化地涌千界の菩薩も出現せず、従って本国土妙の仏界も未だ顕現していないための厳密には空中会といい、本門八品において、はじめてお釈迦さまの久遠実成もあらわれ、本化の菩薩も出現し、従って本国土妙も顕現していることによって、本門八品において、はじめてお釈迦さまの久遠実成もあらわれ、本化の虚空会であり、本仏常住の本国土とされているのです。

私は梵語には全くめくらですが、梵語の判る学者の説によれば、迹門四品における虚空とはアンタリクシャという梵語であり、本門八品における虚空とはアーカーシャという梵語であって、明確に使い分けられており、アンタリクシャとは空中の意、アーカーシャとは虚空の意であるとされているそうです。

アンタリクシャについては、紀野一義氏がその著「法華経の探求」二四二頁に、次のように説明しています。

アンタリクシャとは、三つの部分の中間、すなわち天と地の間の部分を指定する言葉であるから、「空中」とは「天」まで到らない中空のことである。観念の世界である「天」にもつかず、即物的な世界である「地」にもつかず、しかも、天・地につながりを持つ、それが「空中」である。

未来を表す「天」にもつかず、現在を表す「地」にもつかず、過去を表す「地中」にもつかず、しかも、未来にも現在にも過去にもつながる世界が「空中」である。一言にして言えば、時間と空間を超越した境地のことであるが、過去・現在・未来を全く離れた境地などというものがある筈はない。従って時間を超越した境地とは、過去にも現在にも未来にもつながりつつ、しかも、つながりを超えたものであることが必要である。

時間を超越した世界をあらわす「空中」は、「プラブータラトナ如来」によって象徴されるが、そのプラブータラトナ如来(多宝仏)は、過去仏である迦葉仏、現在を表す大迦葉、未来を表す遺法護持の鶏足山中の大迦葉の三者の性格を折衷したものでありつつ、そのいずれでもない独自なプラブータラトナ如来であることを、この際、もう一度、よく思い起こしてみる必要がある。

ここに紀野氏のいう多宝如来に対する見解と私の見解は全く異なっていて、私は多宝如来とは法体を象徴するというよりも、無量の過去仏を一身に総括象徴する事仏とみるものですが、そのことについては、また別の機会に述べることとして、アンタリクシャ(空中)に対する氏の説明を是とし、更にこれに私見を加えるならば、過去・現在・未来と流れる相対時間の中にあって、しかもこれをふくみつつ、なおこれを超越した絶対時間、それは久遠ということにほかならないのですが、これを空間に約せば、無差別の天にもつかず、差別の地にもつかず、しかも天にも地にもつながっているという、天台教学でいうならば、即空即假即中の世界、いわゆる諸法実相という理性世界とも申されましょう。

では、どうして迹門の空中会が、本門の虚空会として変わったのか、多宝塔中の二仏並座の儀相は変わらないのに、どうして空中会がそのまま虚空会として転化したのか、アンタリクシャがアーカーシャと転じたのは何故かということについて、紀野氏は同じ「法華経の探求」の二四七頁に、次のように申しています。

法華経の場合、「アンタリクシャ」(空中)とは、時間と空間とを超越した立場に身を置くこと、対象意識を無くすこと、を意味していた。しかし、それだけでは未だ観念的であると考えられたのであろう。さらに、「アーカーシャ」(虚空)に包まれた世界を提示して、これこそ法華経の行者の世界であることを強調したのである。

それは、時空を超越し、対象意識を無くした者がさらに、宇宙的な生命を体得することによって初めて覚りの世界がひらけることを象徴的に言いあらわしたのである。命の自覚がない限り、仏の境地は知られないと法華経は言うのである。

この説明は非常に抽象的であて、却って理解しにくいむきもありますが、法華経の経典によれば、本門八品のはじめ従地涌出品において、上行・無辺行・浄行・安立行という四大菩薩を上首とする六萬恒河沙の本化地涌の菩薩が、娑婆の大地の下の虚空界より、地殻を割って出現し、空中の多宝塔中、二仏並座している生身のお釈迦さまを久遠の本仏と仰いで、多宝塔を囲繞したことにより、空中会がそのまま虚空会と変わっているのです。

申すまでもなく、本化地涌千界の菩薩とは久遠実成の本仏お釈迦さまの本果妙に即する本因妙の位の菩薩であり、この菩薩が本師と仰ぐお釈迦さまは、如来寿量品における久遠開顕をまつまでもなく、既に本因本果具足の本仏であって、本仏お釈迦さまと本化の菩薩の父子相即する処、本因本果不二の当処こそ、そのまま本国土妙の久遠の仏界であって、本門八品の虚空会とは、まさしく本仏久遠の仏界にほかならないのです。

紀野氏は「宇宙的生命を体得することによって、初めて覚りの世界が開けることを象徴的に言いあらわした」ものが虚空会であると申しておりますが、宇宙的生命の体得ということは、大小乗経との経典にも説かれているものであって、迹門四品の空中会は、そうした経典にあらわされた無量の諸仏・無量の教法、そしてそれを奉ずる無量の僧伽を代表する眷属の諸菩薩を微塵も残さずに悉く網羅しているのです。

それは宇宙的生命の躍動と申しても過言ではないでしょう。雄大荘厳なる宇宙的大集会、然しそこには未だ中心が定まってはおりません。十方他方来の諸仏とその眷属の菩薩は大地に処し、二仏並座の多宝塔は空中にかかっているのですから多宝塔中に並座する釈迦・多宝の二仏が舞台の中心のようにも思われますが、然し、このままでは釈迦・多宝の二仏も十方の諸仏も、迹の相を留めたままであって、通一仏土といっても、なお迹土にすぎないのです。二乗声聞も迹化の菩薩も、内に一仏乗をたもつといっても、表は迹の範疇をでないでいるのです。

ここにおいて本仏を開顕し、本国土を顕現しようとするならば、未曾有なる本化の菩薩の出現が起こらなければなりません。何故ならば、自我偈のはじめの「我れ仏を得てよりこのかた、経たるところのもろもろの劫数、無量百千萬億載阿僧祇なり」ということだけならば、阿弥陀仏をはじめ十方の諸仏でも、言おうとすれば言い得ないことでないことであって、その久遠を実証しようとするならば「常に法を説いて無数億の衆生を教化して仏道に入らしむ」という教化した弟子の、しかも、どの仏弟子も知らない久遠の弟子、どの弟子とも比較されないほど高貴にして堂々たる弟子、その数も算数も出来ないほどの無量の弟子の出現がなければなりません。

これに応えたのが従地涌出品における本化地涌千界の菩薩の出現であり、この菩薩が大地の下の虚空界より空中に昇り、生身のお釈迦さまを本師と仰いで囲繞したことにより、宇宙大の空中会の中心が定まり、空中会は本仏お釈迦さまと本化の菩薩の相即不二を核として、そのまま虚空会という常住の仏国土に転ずるのです。

ここで注意しておかなければならないことは、従地涌出品によれば霊鷲山の上空の虚空会に対して、もう一つの虚空会が娑婆の大地の下方にあったということです。梵本によれば、共にアーカーシャという梵語であらわされているそうですから、全く同質の世界であることには間違いはありません。

敢えて異なる処を求めるならば、儀相上、上空の虚空会には二仏並座の多宝塔があり、そばに二乗声聞が囲繞し、大地に十方来の迹仏・迹化の菩薩が雲集しているということであって、大地の下方の虚空界には、多宝塔もなく、二乗声聞も迹仏・迹化の菩薩もおらず久遠実成の本仏お釈迦さまと、本化地涌千界の菩薩だけがいるということです。

もとより従地涌出品の文上よりみれば、大地の下の虚空会の世界には、六萬恒河沙の本化の菩薩しか説かれてはおりません。では、そこは本化の菩薩しかいない菩薩界であるのかというと、そうではないのです。そこには久遠の本仏お釈迦さまの常住説法が秘められているのです。

何故、秘められたかというならば、上空の虚空会において、多宝塔中、二仏並座している生身のお釈迦さまが、やがて如来寿量品において久遠実成を開顕することになっていたからです。若し、大地の下方の虚空会に、久遠の本仏お釈迦さまが常住説法しておられたと文上にあらわしたならば、上空の虚空会の多宝塔中の生身のお釈迦さまとあわせて、生身のお釈迦さまが同時に二人もおられたという矛盾を感ぜしめることでしょう。

また若し、大地の下方の虚空会におられた仏は、久遠の本仏お釈迦さまでなく、お釈迦さまの法身の久遠の本仏であったとするならば、お釈迦さまは無始久遠劫来の三身即一の仏ではなく、法身、或いは報身の応現身となってしまうことでしょう。迹仏と何ら変わる処はありません。法華経はそういう三身各別の仏身観を超え、日蓮大聖人が『観心本尊鈔』に

我等が己心の釈尊は、五百塵点、乃至所顕の三身にして、無始の古仏なり

と仰せられている通り、生身のお釈迦さま自身に、三身即一の仏身をうたいあげようとしたのです。従って大地の下方の虚空界に秘められている仏とは、法身でもなく、報身でもなく、そういう抽象的な仏でなくて、三身即一の生々しい生身のお釈迦さまであると申されましょう。その生々しさは、如来寿量品の中に、

我れ、然灯仏、等と説き、またまたそれ涅槃に入ると言いき。かくの如きは、皆、方便を以って分別せしなり

といい、或は、

まさに度すべき所に随って、処々にみずから名字の不同、年紀の大小を説き、またまた現じて当に涅槃に入るべしといい、また種々の方便を以って、微妙の法を説いて、能く衆生をして歓喜の心をおこさしめき。

といい、或は、

もろもろの善男子、如来の演ぶる所の経典は、皆衆生を度脱せんがためなり。或は己身を説き、或は佗身を説き、

或は己身を示し、或は佗身を示し、或は己事を示し、或は佗事を示す。

と仰せられている通りです。五百塵点、乃至所顕の三身たる無量無辺の過去仏の活動こそ、久遠の本仏お釈迦さまの無始以来、連綿として間断あることなき常説法教化に外ならなかったのです。そういう仏が、大地の下方の虚空界に、本化の菩薩を直弟子として教化してやむことがなかったということになれば、そこはもはや菩薩界ではなく、本仏久遠の仏界であるということが出来ましょう。そして本化の菩薩の地上涌出は、そのまま地下に潜在していた仏界が、地上に顕在したともいえるのです。

さて、ここでもう一度、深く考えてみなければなりません。それは、これまでの大乗仏教徒が涅槃経の「一切衆生悉有仏性」の理を聞いて、自己に潜在する仏性を開顕しようと種々に修行して来たけれども、法華経では一切衆生に潜在するものは、仏性という抽象的な理ではなく大地の下方の虚空界として象徴されている仏界であり、しかもその仏界は抽象的でなく、静止したものでもなく、久遠劫来、常に本仏お釈迦さまの常説法教化と、本化の菩薩の昼夜常精進によって躍動しているものであるということです。

涅槃経徒ならばいざ知らず、いやしくも法華経を信ずる者は、自己本具の仏性を信ずるよりも、この躍動する仏界を、自己本具の仏界として確信しなければなりません。一般的には、仏性というものを成仏の素質と考えて、その素質が一切衆生に本来内在しているものであるという程度であるならば、それも信ずることは出来るかも知れません。

然し一切衆生に本来内在しているものは、成仏の素質としての仏性ではなく、既に無始久遠劫来、完成されている仏身であるといったならば、そういうことは容易に納得し難いことでしょう。ましてその仏身が、仏像のように固定したものでなく、生身の仏そのものとして常説法教化の活動を続けているということになれば、もはや納得しようとする前に一笑にふしてしまうことでしょう。

いわんやその仏を中心として六萬河沙の本化の菩薩が、末法のはじめ、令法久住のため娑婆出現を期して昼夜常精進しているといい、そういう仏界が一切衆生の己身中に実在しているといったならば、狂気の沙汰としか思われないかも知れません。

然し、法華経を信ずる者は、たとえ自己本具の仏界が、本仏お釈迦さまの常説法教化と、本化の菩薩の昼夜常精進によって躍動しているものであるということは信じられなくても、自己己身以外の法界において、たとえば霊山浄土においては、久遠の本仏お釈迦さまの実在と、その常説法教化の活動、並びに地涌千界の本化の菩薩の実在と、その昼夜常精進の活躍というものは信ずることが出来ましょう。若し、それも信ずることは出来ないというならば、もはやその人は法華経を信じているとはいわれないのです。

但し、自己己身以外の霊界においては、そういう躍動する仏界もありうるだろうと思い、またが確かに実在していると信じても、自己の己身中には到底ありうるものではない、と思っている人々、そういう人々は、たとえみずから法華経の経文を読誦し、お題目も唱え、寺院教会にもおまいりし、法華経に関する仏書をひもといて法華教学を研鑽していても、実は、法華経の外に自分自身をおいて、外から法華経を眺め、法華経の外装を論じ、法華経を信じているつもりになっているのにすぎないのであって、法華経の内に自分自身をおき、法華経を背負って色読実践しているのではないのです。

こういう人々は、法華経の内に一歩、足をふみ入れない限り、何時までも法華経の外を、どうどう廻りばかりしていて、遂には成仏の道に入ることは出来ないでしょう。

自分自身を法華経の内におき、法華経を背負い、法華経を色読実践するということは、一言にしていえば、久遠の本仏お釈迦さまより、したしく法華経の付嘱をうけ、本仏お釈迦さまの本因妙の位に位して、本化地涌の菩薩道を実践するということです。

若し、ひとたびも本仏お釈迦さまより法華経の付嘱をうけたならば、その刹那、罪業の軽重をとわず、その身そのままで本化地涌の菩薩の境が開かれ、無始久遠劫来、本仏の仏国土である潜在の虚空界にあって、本仏お釈迦さまの常説法教化のもと、昼夜常精進し来っていた自己本来の姿・本化の菩薩としての自己を見出し、無始の仏界の躍動が、現身にみなぎるのを覚えることでしょう。

そこでは娑婆の大地の下方に潜在していた虚空界と、霊鷲山の上空に顕在していた虚空会とが一体一味となっており、これを己身についていうならば、自己本具の仏界の顕現にほかならないのです。重ねて言うならば、一切衆生に内在する仏界は、実相真理としての仏界ではなく、本仏お釈迦さまの常説法教化と、本化の菩薩の昼夜常精進によって躍動している仏界であり、それを味識するものは本化の菩薩であるということです。本化の菩薩でなくては、この躍動する仏界を味識することは出来ません。

ところで、ここにこの躍動の仏界を開顕しようと志し、本化の菩薩が娑婆の大地の地殻を割って出現したということから、大地の地殻を元品の無明とみなし、苛烈なる修行によって元品の無明を断破しようとするならば、それは本末顛倒であって、仏性開顕を計るものと軌を同じくするものです。

若し、自己本具のこの躍動する仏界の顕現を願うならば、これを開顕しようとする自己の計りをすてて、本仏お釈迦さまより付嘱されたお題目を、付属されたままに受持することです。この受持の当処、自己本具の仏界が、我にもあらず、自然法爾に涌出し、自己の内外が同時に仏界として現成しているのです。

若し、仏界現成を味識することが出来ないとするならば、その人の受持するお題目が、本仏お釈迦さまより付嘱されたお題目ではないということであり、さもなければ付嘱されたお題目を付嘱のままに受持していないということにほかなりません。

顧みれば、法華経の付嘱を受けたのは本化地涌千界の菩薩大衆でした。この時、霊山虚空会に列座していた者は、本化の菩薩の外、二乗声聞はもとより、十方他方来の無量の迹化の菩薩もいました。ところが二乗声聞にも迹化の菩薩にも娑婆世界における法華経宣布を遺嘱してはいないのです。これは一体どういうわけでしょう。他人ごとではありません。私たち自身の問題として考えねばならないことです。

舍利弗・目連・迦葉・阿難等という、二乗声聞は三千年昔の人ではありません。そういう機根の人は今も生きているのです。本化の菩薩とか迹化の菩薩とかいうのも、仏像として祭られたものだけではありません。これに類する人々が現に生きているのです。日蓮大聖人はみずから本化上行菩薩として不自惜身命の伝道をされました。私たち法華経を持つ者は、果たして本化の菩薩か、迹化の菩薩か、はたまた二乗声聞なのか、とくと考え、深く深く反省しなければならないのです。

法華経の内に入り、法華経を我が身に背負って、これを色読実践することと、法華経の外にあって、法華経を論じ、これを讃嘆するということは、天地雲泥の相違です。願わくは、法華経の外にあって博識の人とうたわれたり行を積んだ人とたたえられるよりも、法華経の内にあり虚空会に処する法華経の行者でありたいものです。たとえ名もなく貧しくとも、本仏お釈迦さまより法華経の付嘱をうけ、付嘱のまにまに法華経を受持するものでありたいものです。

また随分と廻り道をしましたが、この辺で元へ帰って、霊山虚空会の人々(浄土の人々)の中、虚空に昇った二乗声聞と大地の上に処していた迹化の菩薩について考えてみることにいたしましょう。

〇虚空の二乗声聞と、大地の迹化の菩薩

さて、迹門の見宝塔品において三変土田、十方分身の諸仏と眷属の迹化の菩薩の来集があり、生身のお釈迦さまが空中に昇って多宝塔の扉を開き、半座を分けられた多宝如来と二仏並座されるやいなや、これまで霊鷲山の山頂にかしこまっていた舍利弗・目連・迦葉・阿難という二乗声聞の衆が、こぞって次のように願い出ています。

仏、高遠に坐したまえり。ただ願わくは如来、神通力を以って、我がともがらをして、ともに虚空に処せしめたまえ。

即座にお釈迦さまは神通力によって彼等を悉く多宝塔を中心とする空中に昇らしめていますが、この声聞の衆は、そのまま属累品に至るまで本門八品の虚空仏界に座をつらねているのです。

二乗声聞がお釈迦さまの神通力によって空中にあげられたということは、小乗仏教における二乗声聞が阿羅漢果に留まっていて、即身成仏することは出来ないものと観念していたことによるものであって、声聞の阿羅漢果を打破し、彼等が至心に仏界へ入ることを願うならば、阿羅漢の力では仏界へ入ることは出来ないので、お釈迦さまの慈悲神通の力によって仏界へ引き上げてあげるということであり、ここに小乗仏教の開会が事相としてあらわされているのです。

自力では仏界に入ることは出来ないというのは、当時の二乗声聞や、仏滅後今日にも及ぶ小乗仏教徒ばかりでなく、大乗仏教徒の内にも、日蓮門下の僧俗の間にも少なくはありません。少ないというよりは、或はそういう人々ばかりかも知れません。たとえばお題目を唱えている人々の中でも仏界遊行の法悦歓喜を体験している人は爪上の土の如く稀であり、死亡すれば必ず葬儀を行い、僧侶の導師から引導を渡されますが、引導とは有難い戒名をつけてもらうことではなく、本仏お釈迦さまの慈悲神通、上行日蓮大聖人をはじめ諸天善神、総じては本仏仏界常住の三宝の導きによって仏界に入ることであって、その重大さは仏像の開眼入魂の儀式にも匹敵するほどのものなのです。

日常、屡々いとなまれる先祖の供養にしても、これに類するものですが、今日ではお経をあげる側の僧侶にしても、お経をあげてもらう側にしても、この重大性を等閑にふし、形式に流れ、形式にこだわり、仏界常住の三宝の導きがなければ成仏の道に入ることの出来ない機根の低級・粗雑・荒廃を反省するにも、こと欠いている有様です。こういうことでは二乗声聞が空中に昇ることを至念したことよりも、はるかに劣るといわれても仕方のないことでしょう。

さて二乗声聞が空中に昇ることを願ったのは、お釈迦さまが二乗声聞のそばから離れ、はるか上空の多宝塔中、磐石のように、どっかりと坐ってしまわれたからでした。お釈迦さまの初転法輪以来四十数年来、仏弟子としてお釈迦さまに随順して来た此等二乗声聞の衆が、お釈迦さまを慕い、今までのように常にお釈迦さまのそばにかしずいていたいと願うのは、蓋し当然のことでしょう。

おそらく彼等にとっては、虚空に昇ることよりも、仏界に入るということよりも、お釈迦さまとは離れてはおられないという情、常に片時もそばにはべっていたいという情、そういう父子の情、師弟の情の方が強かったのではないでしょうか。そしてその先行する至情の結果が、我れにもあらずお釈迦さまの慈悲神通によって空中へ昇らしめられ、虚空会の仏界にも処せしめられた、というべきではないでしょうか。

自我偈の有名な句に、

ことごとく皆、恋慕をいだいて渇仰の心を生ず。衆生すでに信伏し、質直にして意(こころ)柔軟に、一心に仏を見たてまつらんと欲して、みずから身命を惜まず。時に、我れおよび衆僧、ともに霊鷲山に出ず。

とありますが、ここでも衆生の恋慕渇仰の至情の先行することによって「我れ及び衆僧」という本仏お釈迦さまを中心とする大マンダラ仏界が現成しています。はるかに霊鷲山の大地より空中の多宝塔を仰いでいた二乗声聞の心もまた、自我偈のこの経文と同じ恋慕渇仰の情にはりさけんばかりであったことでしょう。宗教においては情操が大きな比重をもっています。日蓮宗の教育指針に、給仕第一、信行第二、学問第三としめされているのも、本仏お釈迦さまに捧げる恋慕渇仰の情を重要視しているものと申されましょう。

なお二乗声聞の昇空の願いの言葉のはじめに「仏、高遠に坐したまえる」といった、その高遠とは、娑婆大地より空中の多宝塔を仰げば、はるかに高く、はるかに遠いという距離をあらわしてはいるのですが、実はその高遠なる距離によって、仏界転入の至難さを象徴しているのです。本仏お釈迦さまの仏国土は、あたかも阿弥陀如来が西方十萬億土のかなたの安養(あんにょう)浄土におられるというように、娑婆を遠く離れた処にあるのでなく、自我偈に「常にここにあって法を説く」と仰せられているように、娑婆世界に実在しているのです。

然し顛倒の衆生には、それを見ることは出来ません。仏知見を開き、仏知見の道に入らない限り、娑婆に実在している仏国土は見ることは出来ないのです。その至難さを距離を以ってあらわし、娑婆と浄土は、あたかも高く遠く離れていると表現したのにすぎません。

これと同様のことが、娑婆の大地の下方の虚空界についても言うことが出来ます。娑婆の地表より地底の虚空界までの距離は、経文上では、ただ「下方」としか示されていませんが、上空の高遠の距離に対して低遠とでも申されましょうか、はるかに低く、はるかに遠い、という意味をもっているのです。そしてその下方という距離は、潜在する仏界の顕現に対する至難さを象徴しているのです。

ここで錯覚してならないことは、多宝塔が空中の何処か一定の処に浮いていると思ってはならないように、地下の虚空界も、地球の底の何処か一定した処に潜在していると思ってはならないということです。地上上空の虚空会は、法華経を如法に受持実践する者に感得される顕在の仏国土であり、地下下方の虚空界とは、同じく法華経を如法に受持実践する者に感得される潜在の仏国土であるからです。しかも仏国土に地上と地下の別はなく、また東西南北四維上下の別もあるものではなく、それは法華経を受持実践する者の、それぞれの立つ位置によって、假りに区別されているのにすぎないのです。

なお、ついでに申し上げておけば、大地の下より涌出した多宝塔の中の多宝如来は、見宝塔品に示されている通りならば東方の宝浄世界の教主であるのですから、属累品の結びにおいて宝塔の扉を閉ざして、東方宝浄世界へ帰って行ったならば、その後、法華経の受持される処、何時いかなる処でも出現して、法華経聴聞の因行と、説法真実証明の果徳を示すという本誓願を果たすため、その出現の方向は、東方からでなければならないと思われるのに、法華経の結経とされている観普賢菩薩行法経によれば、

多宝仏の塔、地より涌出したまわん。釈迦牟尼佛、即ち右の手をもって、その塔の戸(とぼそ)を開きたまわん。多宝仏を見たてまつれば普現色身三昧に入りたまえり。一々の毛孔より恒河沙微塵数の光明を流出したもう。一々の光明に、一々に百千万億の化仏います。

というように、ここでは娑婆の大地の下より涌出するとされており、これでは多宝塔が東からあらわれるのか、地下よりあらわれるのか、その方向に迷ってしまうでありましょう。

然し、東方といい地下というには、それぞれ深い意味をもつものですが、いずれにしても多宝如来が久滅度の仏であり、多宝塔が仏舍利塔であるということからみても、過去の仏国土より出現するものであると考えるならば、この矛盾も忽ちに氷解してしまうことでしょう。仏国土、それは無辺であり、内外の別も、東西南北四維上下の別もないからです。

またまた話が横道から横道へとそれてしまいましたが、さて、ここで疑問とされることは二乗声聞が空中に昇り、更に本門八品の虚空会に終幕まで列座していたのに、十方より来集した無量無辺の分身の諸仏と、その眷属の迹化の菩薩とは、何故空中会につづく虚空会の間、娑婆の大地、並びにそれに準ずる大地に処していたのか、ということです。

数にしても、迹化の菩薩は銀河宇宙どころか何百億光年という大宇宙の大変土に雲集したのですから天文学的数も及ばないほど無量無辺であり、これに対して二乗声聞は、娑婆における、しかも仏在世の弟子なのですから、比較にもならない少数にすぎません。また空中に昇ったのは二乗声聞が、外面は二乗声聞ではありながらも、内面は一乗受持の者であったからだという見方をするならば、迹化の菩薩もまた外面は迹化、内面は一乗受持の者であり、菩薩と声聞という地位の格差からいっても、二乗声聞よりは、むしろ迹化の菩薩の方が空中に昇り、多宝塔のそばにはべるべきでありましょう。

いな迹化の菩薩よりも、お釈迦さまの分身の諸仏こそ空中に昇り、塔中の二仏を囲繞し、仏は仏で集まっておるべきではないでしょうか。それにもかかわらず、諸仏も迹化の菩薩も大地に処し、二乗声聞だけが、どうして空中にあがったのでしょう。

更に不可解なことは、二乗声聞が悉く空中にあがるやいなや、即座にお釈迦さまが宝塔の中より大音声をもって、

誰か、能くこの娑婆国土において、広く妙法華経を説かん。今、まさしくこれ時なり。如来、久しからずして当に涅槃に入るべし。仏、この妙法華経をもって付属してあることあらしめんと欲す。

と告勅され、更に見宝塔品の「六難九易」の偈をもって勧発せしめられたことに対して、勧持品第十三に、薬王菩薩、大楽説菩薩をはじめ二萬の菩薩は、

ただ願くは世尊、以ってうらおもいしたもうべからず。我等、仏の滅後において、当にこの経典を受持し、読誦し、説きたてまつるべし。後の悪世の衆生は、善根うたた少なくして増上慢多く、利養をむさぼり、不善根を増し、解脱を遠離せん。教化すべきこと難しといえども、我等、当に大忍力を起して、この経を読誦し、持説し、書写し、種々に供養して身命を惜しまざるべし。

と誓願し、更に八十萬億那由佗のもろもろの菩薩もまた獅子吼して、

世尊、我等、如来の滅後において、十方世界に周旋往返して、能く衆生をして、この経を書写し、受持し、読誦し、その義を解説し、法の如く修行し、正億念せしめん。皆これ仏の威力ならん。ただ願くは世尊、他方にましますとも、はるかに守護せられよ。

と発誓し、つづいて一同に「我不愛身命、但惜無上道」という、かの有名な勧持品二十行の偈文を披瀝しているのですが、それにもかかわらず空中に昇った二乗声聞の中、受記された五百の阿羅漢は、

世尊、我等またみずから誓願すらく、異の国土において広くこの経を説かん。

と発誓し、また同じく受記を得た学・無学八千人の者は、

世尊、我等また当に他の国土において広くこの経を説くべし。所以はいかん。この娑婆国の中は、人、弊悪多く、増上慢をいだき、功徳浅薄に、瞋濁諂曲にして心不実なるが故に。

といって、仏滅後の末法娑婆悪世における法華経宣布を敬遠回避して、娑婆以外の他国土の弘教を申し出ているのです。

これは一体、どうしたことでしょう。お釈迦さまの神通力によって空中に昇り、お釈迦さまの側近にはべった二乗声聞の悉くの者は、その理由をつけてまで末法の娑婆弘教を回避し、はるか下方の大地にかしずいている迹化の菩薩が、お釈迦さまの告勅に対して率直に忍難弘教の誓願を立てているということは、一体どういうわけでしょう。

お釈迦さまの末法娑婆弘教に対する告勅勧発は、二乗声聞の昇空と同時に起きているのですから、二乗声聞こそ、むしろ迹化の菩薩よりも、まず先立って末法娑婆弘教を誓願すべきではなかったのではないでしょうか。

以上は迹門四品の空中会の儀相によるものですが、本門八品の虚空会に入れば、虚空会のはじめの従地涌出品において、お釈迦さまは迹化の菩薩の誓願をしりぞけて、末法娑婆弘教の仏使としては、説に久遠の昔より、本化地涌千界の菩薩が用意され、末法広宣流布の時を待機しているということを明らかにしています。

このお釈迦さまの明かしに即応して娑婆の大地のあらゆる処から、無量無辺の本化の菩薩が涌出し、空中に昇って多宝塔を囲繞し、たちまちにして空中会は虚空会と転じ、これまでの外面二乗三乗・内面一乗という準一乗の迹土が、内外両面共に一仏乗という純一乗の本国土となるのです。

まことにダイナミックな舞台構成ですが、ここで誰でも気付くことは次の疑問でありましょう。それはお釈迦さまみずから、既に無始久遠の昔より、末法娑婆世界に法華経を宣布する人々を、本化の菩薩として用意し、待機させておきながら、見宝塔品において迹化の菩薩や二乗声聞の大衆に向かって、何故、ことさらに、

「仏滅後の娑婆世界において、能く法華経を宣布する者はいないか。それは誰か。名乗るのは今である。私は間もなく入滅するであろう。今こそ名乗り出る者に法華経を付属するであろう」

と強く告勅勧発されたのか、またその勧発にこたえて迹化の菩薩が、勧持品二十行の偈文を以って忍難弘教を誓願したのに対してお釈迦さまみずから、安楽行品第十四において弘教の用心として態々「四安楽行」を説かれているにもかかわらず、何故、お釈迦さまは、あたかも言葉をひるがえすように、従地涌出品第十五において「止みね善男子、汝等がこの経を護持せんことをもちいじ」と、迹化の菩薩の誓願を制止されたのか、ということです。

全く不可解な舞台推移というほかありません。虚空会の舞台がダイナミックであればあるほど前後の矛盾もまた大きく感ぜられるものです。ありていにいうならば仏滅後、娑婆末法弘教の任に当たるものが、既に無始久遠の昔より、六萬恒河沙の本化地涌の菩薩として用意され待機せしめているのであれば、二乗声聞や迹化の菩薩に対して、敢えて誓願を起さしめるようなことをする必要はなかったではないか、更に言うならば、折角、迹化の菩薩が誠意をかたむけ情熱をそそいで誓願を立てたのですから、それを認めて、本化の菩薩と共に、迹化の菩薩にも末法娑婆弘教を付属してもよいではないか、と反論したくもなりましょう。

また更には、お釈迦さまが迹化の菩薩の誓願を制止された以上、その誓願を述べた勧持品第十三の経品も、またその誓願に対して細心の注意を与えた安楽行品第十四の経品も、もはや反古同然であり、不必要な経文ではないか、とさえ極論もされましょう。

然しながら、それにしてもお釈迦さまの見宝塔品の偈文における六難九易の勧発はあまりにも入念であり、安楽行品における四安楽行にいたっては弘教者の立居振舞いについてまでも周到な用心が示されており、勧持品二十行の偈文における忍難弘教の決意には、ただならぬものが感ぜられてなりません。これは迹化の菩薩の立願を述べているものですが、日蓮大聖人は本化上行菩薩としての弘教の行軌として仰ぎ、二十行の偈文の中の、

数々見擯出 遠離於塔寺……しばしば擯出せられ、塔寺を遠離せん

という「数々―さくさく」の二字を色読したのは、仏滅後、私一人である、という感動をもっておられたほどでした。日蓮大聖人にあっては迹化の菩薩の立願が、本化の菩薩の行軌とまでにもなっているのです。これは一体どうしたことでしょう。どうして迹化の立願が、否定されず、却って本化の行軌とされるに至ったのでしょう。

弘長元年伊豆に流され、文永八年佐渡へ流されたという再度の流罪体験から「数々」の二字を色読し、これによって迹化の立願を、本化の行軌とするに至ったというのであれば、個人の体験をもとにして法華経を勝手に解釈するということになってしまいましょう。

法華経を明鏡とし、法華経の鏡に自己をうつして、自己を律することを根本とされた日蓮大聖人としては、流罪の体験以前より既に、迹化の立願である勧持品二十行の偈文を、そのまま本化の行軌としてみなしていた見解があられたはずです。その見解とは一体どういうものであったのでしょう。

考えてみれば考えてみるほど、見宝塔品の末法娑婆弘教に対する要請、勧発から、従地涌品の本化の菩薩の涌現に至るまでの間、二乗声聞と迹化の菩薩にスポットライトをあてた虚空会の舞台推移には、全く不可解なことばかりです。法華教学を研鑽された先師先哲は、この不可解な矛盾を、どのように解決し、会通しているのでしょう。それとも先師先哲は、この矛盾を矛盾とも感じなかったのでしょうか。こういうことを矛盾と感ずる私が幼稚なのでしょうか。然し、幼稚な者は幼稚なりに感ずる矛盾の解決をはからねばなりません。一体、お釈迦さまの本意は何処にあられたのかと考えてみなければなりません。

ここで不可解な虚空会の展開、一見、矛盾にもみちたお釈迦さまの言動……そうした表面上の出来ごとは出来ごととして、その底にひそんでいるお釈迦さまの心をおしはかろうとする時、必然、つき当たることは、迹化の菩薩の末法娑婆弘教を制止された理由として、本化地涌の菩薩があげられているということです。

もとより本化の菩薩と迹化の菩薩との間には、天地雲壌の相違があります。それは学徳・行徳・人徳というようなことよりも、仏滅後の末法娑婆世界における法華経宣布の任にふさわしいか、ふさわしくないかという、資格の問題なのです。迹化の菩薩を制止して、本化の菩薩に弘教を付属したという処には、弘教者としての資格が問われていたのです。更に言うならば、末法娑婆世界における忍難弘教の決意・その殉教的決意は当然のことであって、それよりも先決する重大なことは弘教者の資格、この資格が、見宝塔品の要請勧発の言葉のはじめから問われていた、とみるべきではないでしょうか。

今、二乗声聞にもそなわらず、迹化の菩薩にもそなわっていない本化の菩薩独特の、末法娑婆弘教の資格というものを列挙してみるならば、およそ次のようでありましょう。

(一) 久遠の仏子

本化というのは、申すまでもなく久遠の本仏お釈迦さまによって教化された久遠の菩薩のことであって、本仏お釈迦さまの本眷属、脇士として、無始久遠劫来、無終の未来にかけて本仏お釈迦さまと常に共にあり、本仏お釈迦さまの本願である一切衆生悉皆成仏、国土成仏のため一仏乗の付属をうけ、常に獅子奮迅の努力をしているものです。その国土とは、本仏お釈迦さまが十方仏土の中では最も弘教至難とされている娑婆の教主であられるように、娑婆を本土とすることはいうまでもありません。

これに対して迹化というのは、大日如来・阿弥陀如来・薬師如来といった迹仏、或いは應身仏とみなされるお釈迦さまに教化され菩薩・声聞のことであって、それぞれの迹仏の眷属・脇士として、娑婆以外の十方無辺のそれぞれの国土において、方便の教を行じ、方便の教を宣布しているものです。

今、本化と迹化のお釈迦さまの仏身観について根本的相違をいうならば、本化は無始久遠の昔より生身のお釈迦さまが久遠実成の本仏そのものであられたことを体認していたのに対して迹化の菩薩も声聞も、法華経如来寿量品において久遠実成の仏身が開顕されるまでは、全くそれを知らなかったということでしょう。

この相違は、独り仏身観だけでなく、教法観、人間観、国土観についても同様にいい得ることであって、迹化の大衆は皆、方便品の一乗開顕までは一仏乗の実在を知らず、従地涌出品に至るまでは本化の菩薩の実在を知らず、地下の虚空界と上空の虚空会とが一体となるまでは、娑婆浄仏国土を知らなかったのです。これはまさしく天地雲壌ともいわれるほどの大へんな相違といわれなければなりません。

但し、ここで注意しておかなければならないことは、本化の菩薩が体認しているお釈迦さまの久遠実成の本仏としての仏身は、今からおよそ三千年の昔、インドの国に出現された生身のお釈迦さまの仏身に、時間的に久遠を見ることでもなく、空間的に本仏を見るということではないということです。

先師の仏陀観はよく知りませんが、今日、法華経を信じている人々、わけても法華経を唯一の所依の経典としている日蓮宗の僧俗の殆どの人々の間では、お釈迦さまはおよそ三千年の昔インドの国にゴウタマブッダとして、ただ一度しか出現していない、と思いこまれて来ています。たしかに人文歴史の上では、お釈迦さまは一人一度しか出現していません。

そこでこの唯一の事仏の上に久遠の理仏を重ね、事仏より理仏を見たり、理仏より事仏を見たり、いずれにしても理事不二という円融観によって、お釈迦さまの久遠実成を理解しようとして来ているようです。

ところが法華経では、三千年前のお釈迦さまの出現される以前、無始久遠劫来、無量無辺のお釈迦さまが過去仏として同じ娑婆世界に出現し、六萬恒河沙の本化の菩薩を教化して来ていた、と説かれているのです。従地涌出品には次のように示されています。

このもろもろの大菩薩摩訶薩の無量無数阿僧祇にして地より涌出せる、汝等、昔より未だ見ざる所の者は、我れ、この娑婆世界において阿耨多羅三藐三菩提を得おわって、このもろもろの菩薩を教化示導し、その心を調伏して道のこころをおこさしめたり。このもろもろの菩薩は、皆この娑婆世界の下、この界の虚空の中において住せり。

ここにいう「我れ」とは、今より三千年昔のお釈迦さまのことでなく、久遠の昔、既に成道しておられたお釈迦さまのことで、久遠劫来の教化の具体性については、

これ等は、久遠よりこのかた、無量無辺の諸仏のみもとにおいて、もろもろの善根をうえ、菩薩の道を成就し、常に梵行を修せり。

と示されている通りです。これによってもお釈迦さまは地上ただ一人の存在ではなく、無量無辺に実在していたことが明らかにされるわけですが、こうした無量無辺のお釈迦さまの仏身を法華経をはじめ大乗経典では、或いは日月灯明仏といい、或いは燃灯仏といい、或いは大通智勝仏といい、更に如来寿量品において、それらの諸仏をもとへ帰して、

この中間において、我れ燃灯仏、等と説き、またまたそれ涅槃に入るといいき。

と示し、或いは、

度すべき所に随って、処々にみずから名字の不同・年紀の大小を説き、またまた現じて、当に涅槃に入るべしといい、

と示して、無量の過去仏をお釈迦さまの一身に帰納し、ここに久遠実成の在り方を明らかにしているのです。

それは法身とか報身とかいう久遠の本仏が霊界におられて、地上に過去仏としてあらわれ、お釈迦さまとしてあらわれたというのではなく、無量の過去仏は皆、それぞれに三身即一のお釈迦さまとして娑婆世界に出現し、それぞれに本化の菩薩を教化し、それぞれに方便現涅槃しながら、刹那にも間断あることなく、常説法教化して来られたものであるというのです。

こうしたお釈迦さまの久遠実成の在り方を知るものは、独り本化の菩薩のみでありましょう。たとえ名字の不同・年紀の大小という相違はあっても、皆それぞれ三身即一のお釈迦さまであったその仏によって、道心を起こし、不退の位に入り、虚空仏界において本仏お釈迦さまに常随しながら一仏乗を修行していたのは、ただ本化の菩薩だけであったからです。

(二) 胎蔵の仏子

次に本化の菩薩が法華経の付属をうける資格として数えられるものに「胎蔵の仏子」ということがあります。天台教学を継承した日蓮教学でも、本化の菩薩のことを「本因妙の仏子」と申しておりますが、本因とは本仏お釈迦さまの久遠の因行(仏果に対する修行)のことであって、如来寿量品では「我本行菩薩道・我れもと菩薩道を行ぜし」という不滅の菩薩道として示されているものです。

日蓮大聖人は観心本尊鈔の中で、

釈尊の因行果徳の二法は、妙法蓮華経の五字に具足す。我等この五字を受持すれば、自然に彼の因果の功徳を譲り与えたもう。

と仰せられていますが、それは久遠の本仏お釈迦さまが因行果徳の二法を具足されている仏身であるからです。この場合、因行があって果徳が起こるのではなく、因行も無始無終、果徳も無始無終であって、久遠の因行と、久遠の果徳とが、二而不二、不二而二として共に同時に相即しているのです。

従って、本化の菩薩は久遠のお釈迦さまの過去の因行を、菩薩として追体験するのではなく、久遠のお釈迦さまが、仏として無始久遠劫来、時々念々に修し来り、未来永劫、時々念々に修して行かれる本因本果の妙法蓮華経を、因位の菩薩として修証して行くのです。つまり仏は果位において因果不二の妙法蓮華経を修証し、本化の菩薩は同じ妙法蓮華経を因位において修証するのです。

この場合、本化の菩薩は、久遠のお釈迦さまの仏身の外にかけはなれて存在しているものでなく、相即不二といっても体外においてでなく、むしろ仏身の間にあるものであって、久遠のお釈迦さまと本化の菩薩は、まさしく母親と母親の胎中の子供の同じ関係にあり、胎中の仏子、胎蔵の仏子ということが出来ましょう。

十方分身の諸仏や、その眷属の迹化の菩薩、並びに應身とみなされるお釈迦さまの眷属の二乗声聞たちが、お釈迦さまの仏口所生・蓮華化生の身として、お釈迦さまの体外にあって、はるかに仏界を求めているのに対して、本化の菩薩は三身即一のお釈迦さまの体胤の仏子として、胎中仏界にあるのです。

仏界とは、本来、天空のかなた、はるかなる霊界の彼岸にあるのでなく、現実の娑婆世界そのものであり、しかも母親の胎内の如く、お釈迦さまの久遠の生命に躍動している処です。その胎中仏界に久遠劫来、常に居住して来ている胎蔵の仏子本化の菩薩としては、もはや求むべき仏界はなく、求むべき仏もありません。そこで本化の菩薩行としては、ただひたすらに一仏乗を宣布するということ、そしてこれによって正法・像法・そして末法へと仏法衰退の歴史にはどめを加え、一乗文化の歴史を、涌現する仏国土の上に、無限に創造するということです。

顧みれば、お釈迦さま以前の無量の過去仏の、それぞれの方便涅槃の後には、正法時代、像法時代はあっても末法の時代はありませんでした。というのは像法時代の終わらんとする時、次の仏陀が出現して仏法を興隆することが、繰り返し、繰り返されて来たからです。そして今番お釈迦さまの滅後、正法・像法の時代がすぎて、まさに末法のはじめ、末法五濁の歴史を一仏乗の歴史と変革すべく用意されたのは、これまでのような仏陀でなく、娑婆の荒凡夫でもその信において付属をうけるならば成ることの出来る、久遠のお釈迦さまの胎蔵の仏子、本化の菩薩であったのです。

(三) 娑婆本土の仏子

法華経の付属をうける資格として、次にあげられることは娑婆を本土とする者でなければならないということです。

若し、娑婆世界を自分の本国とせず、十方法界のいずれかの国を本土とする者であれば、如何に死身弘法の決意であったとしても、所詮、出張布教ということになってしまうでしょう。

曽て日本も満州建国という国際的大事業を始めましたが、八紘一宇の旗印は立派であっても指導者にしても、陸続と渡海した日本人も、満州人にはなり切れず、また満州人に成り切る歴史も教育も持っておらず、遂には満州を日本の植民地と化し、最後は失敗して、悲惨な引き揚げで幕をおろしてしまいました。アメリカにしても建国当時のインディアンとの軋轢は、今なお続いており、人種差別は深刻な社会問題となっています。

古代日本の文化は、大陸よりの渡来人・帰化人によって花を開かせることが出来ましたが、彼等は殆どすべて日本列島を植民地にしようとして来たのでなく、永住の地を求めて来たのでした。然しそれでも渡来した仏教が、日本仏教として純化するのに鎌倉時代を待たなければならなかったように、数百年の歳月を要した、といわれています。

仏滅後の末法娑婆弘教には、娑婆本来の人によってなされるのが最適であるはずです。他国より出張布教する者でなく、娑婆において生まれ代わり、死に代わり、幾代も幾代も娑婆弘教に専念し、来た者、就中、末法應時を期して、幾世代も弘教の修行を積み重ねて来た者こそ、付属をうけるにふさわしい者と申されましょう。本化の菩薩が無始久遠劫来、娑婆大地の下方の虚空界に処住し修行していたということは、まさしくこれに應えるものであったのです。

但しそれは、無量劫の間、大地の下の穴倉のような地下室にこもって、じっとひそんでいたというのではありません。無量の過去仏の一人一人が地上に出現して法華経を開顕する度毎に地下より涌出し、その仏によって教化された本化の菩薩と共に、地下の虚空仏界へ帰って行ったということであり、地下とは死骨が地中に埋められ、何億年という歳月の間、積もる塵に埋まって行った、その深さをあらわし、深さによって無量無数回も地上と地下を往来した歳月の無量をあらわしているのです。

大地涌出といえば多宝塔もそうですが、多宝塔が大地の底にいたというのも、多宝塔によって総括的に象徴された無量の過去仏の、滅後に起塔供養された仏舎利塔が、無量劫の間には、地上の人々にも忘れられ、積もる塵に深く埋没していたということをあらわしているのです。従って多宝塔の大地涌出は、単なる偶話ではなく、過去の実在の歴史、無量劫の歴史をふまえているものと申されましょう。

なお、この多宝塔の主である多宝如来は、申すまでもなく無量の過去仏を総括象徴している化仏ですが、提婆達多品第十二の中に、次のような不可解な、そして興味ある問題が呈示されています。

それは、提婆達多品の前段の悪人提婆授記と、後段の竜女成仏との中間、その前後のつなぎ目に、多宝如来の眷属の智積菩薩が、多宝如来に対して、

「まさに本土にかえりたもうべし」

といい、お釈迦さまがそれを制止して、

「善男子、しばらく須臾を待て。ここに菩薩あり、文殊師利となづく。ともにあい見るべし。妙法を論説して本土にかえるべし。」

と仰せられていることです。

もとより、この挿話は、提婆品の前段と後段の異質の物語のつなぎめに用いられたものでしょうが、それにしても法華経の説法中、座を立って本土へ帰るという発言は、ただごとではありません。何故、こういう発言がなされたのでしょう。智積菩薩のこの発言は、岩波文庫版の法華経中巻、岩本裕氏の訳によれば、

「世尊よ、わたくしどもは自分の属するブッダの国土に帰ります」

ということになっています。

たとえ智積菩薩が、二仏並座中の多宝如来と共に、その本土とする東方宝浄世界へ帰ろうとしたにしても、或いは二仏並座の儀相はそのままにして、智積菩薩と同類の、多宝如来の眷属の迹化の菩薩だけが、その本土へ皈ろうとしたにしても、法華経本門開顕以前に、しかもその直前になって座を立とうとしたことは、ただごとではありません。

方便品における五千棄去は、増上慢の故に起こった事件ですが、智積菩薩およびその同類の多宝如来の眷属衆が退座しようとしたのは、増上慢のためでなく、提婆達多品の前段の悪人提婆達多に対する授記によって、譬喩品第三以来の一切の授記が完了したことによるものであったとしても、本化の菩薩の大地涌出、お釈迦さまの久遠開顕、娑婆仏国土の顕現という、こういう本門の一大事を前にして、東方の本土へ帰ろうとした処に、娑婆世界を三世にわたる本土としない迹化の菩薩の、仏滅後の末法娑婆弘教に適しない本性の露見していることが明らかにされましょう。

智積菩薩が多宝如来の所従の眷属であるという設定にも疑問はありますが、提婆達多品の後段の竜女成仏の座においては、 竜女、智積菩薩・尊者舍利弗にいって言わく「我れ宝珠を献る、世尊の納受、この事、疾しやいなや。」

といい、同品の結びにも、

智積菩薩および舍利弗、一切の衆会、黙然として信受す。

といわれているように二乗声聞の中では智慧第一の舍利弗と並び称せられており、智積という名前からみても、おそらく迹化の菩薩の中では、文殊師利菩薩を除いては智慧第一の者であることをあらわしているのでありましょう。

そういう智慧にすぐれた智積菩薩や舍利弗でさえ、竜女の即身成仏を容易に信ずることは出来ませんでした。それは迹化の菩薩や、二乗声聞のすべてが、娑婆における即身成仏でなく、未来世の、娑婆以外の十方他土における往生成仏を期していたからです。だから提婆達多に対する授記が終わるや、本土へ帰ろうとしたとも申されましょう。

ところが、ここに竜女の即身成仏について、

当時の衆会、みな竜女の、忽然の間に、変じて男子となって、菩薩の行を具して、すなわち南方無垢世界にゆいて、宝蓮華に坐して等正覚を成じ、三十二相、八十種好あって、あまねく一切衆生のために、妙法を演説するを見る。

と述べられていることから、竜女は即身成仏ではないではないか、その証拠として変成男子したではないか、成仏の場所も娑婆世界ではなく南方無垢世界であり、他土往生成仏ではないか、という意見を出される人もおるかも知れません。

然しこの経文にいう「当時の衆会」とは迹化の菩薩と二乗声聞の衆であり、彼等がみな、女人は不浄であるから男に生まれ変わらなければ成仏することは出来ないと思いこんでおり、また娑婆は五濁に満ちているので他土でしか成仏することは出来ないものと思いこんでいるからこそ、そういう人々のために、即座即身成仏でありながらも、即座頓証成仏だけは納得させ、変成男子と他土往生の相は、そのままにして迹の相で成仏したように見せしめたのです。

彼等が竜女を変成男子、往生成仏と見たのは、彼等の見る眼が、迹化・声聞の眼であったからであって、竜女は女人の身を改めず、竜体も改めず、娑婆の当処において頓証成仏しているのです。

要するに、迹化の菩薩にしても二乗声聞にしても、娑婆は不浄に満ちており、娑婆に住む者は女人はもとより男性も不浄であるから、未来世、他土においてしか往生成仏ほかはないと思いこんでおればこそ、迹化の中でも智慧のすぐれた智積菩薩が、提婆達多に対する授記によって、舍利弗への授記より始まった法華経の授記作仏は完結し、もはや法華経の説法は完了したものと思って「まさに本土に還りたもうべし」と言うに至ったのでありましょう。

こういう人々に対して、仏滅後の末法娑婆弘教が付属されるはずはありません。たとえ六難九易にこたえて勧持品二十行の誓願を立てようとも、智積菩薩においてさえも既にこのようなていたらくなのですから、娑婆を本土とせず、他土を本土とする者に、末法娑婆弘教が付属されようはずはありません。

たとえ如何に身は不浄であっても、智慧は愚かであっても、戒徳はそなえずとも、娑婆を一定のすみかとし、生々世々、娑婆において生死をくりかえして来た因縁の者にしか、法華経は付属されないのです。

ここにおいて、私どもとしても考えなければならないことは、生きている我が身をいとい、住んでいる娑婆をいとって来世、何処かの仏国土への往生成仏を願っている者は、如何に法華経を信じているようであっても、それは外見だけのよそおいであり、所詮、法華経の付属をうけた者でもなく、本化の菩薩でもなく、日蓮門下でもないということです。

法華経を読誦する時、まず第一に、暗誦する開経偈の結びに「生々世々、値遇し頂戴せん」という誓願がまことであるならば、たとえ身は煩悩熾盛・罪業深重であっても、いやそうであればこそ、娑婆を本土とし、他土の安楽を願わず、生まれ代わり死に代わり、娑婆に出現して一仏乗を、みずから行ずると共に、人にも先祖の霊にも、そのように行ずることを願わなければなりません。

もう一度申し上げましょう、私たちは死後、霊界の浄土に安住するのでなく、たとえ如何なる罪業をつくったにせよ、これまでこの娑婆世界に生まれ代わり死に代わりして、今ここに生きているように、来世も、次の来世も、幾度も幾度も娑婆世界に生まれ代わって来、そのつど本仏お釈迦さまより法華経の付属をうけ、法華経を受持宣布して行かなければならないのです。そしてそうした私たち以外に本化の菩薩はなく、娑婆を仏国土とする者はいない、ということを銘記しなければならないのです。

せちがらい娑婆に生まれて来た身をなげくよりも、むしろ、こうした娑婆世界に生まれ代わり死に代わりして来た我が身の因縁を感謝し、今後、未来永劫、娑婆を我が本土とし、生まれ代わり死に代わって本化の菩薩道を行じ、娑婆仏国土を荘厳して行く胎蔵久遠の仏子としての喜びをもたねばなりません。

以上、気の付くままに、迹化の菩薩や二乗声聞にそなわっていない本化の菩薩独特の、末法娑婆弘教の資格について、

(一)「久遠の仏子」(二)「胎蔵の仏子」(三)「娑婆本土の仏子」というものを列挙してみたのですが、このほかにもまだまだ列挙すべきものもあるかも知れません。

然し、これによって明らかにされることは、迹化の菩薩や二乗声聞には、末法娑婆弘教の資格はないということです。如何に迹化の菩薩が、勧持品二十行の偈文をもって忍難弘教の誓願を立てたとしても、従地涌出品の冒頭において、あっさりと、あまりにもあっさりと、お釈迦さまより制止されてしまったのは、彼等がこれまでの立場に立っている限り、資格において問題にもならなかったからでありましょう。

たしかに仏滅後の末法娑婆世界における法華経宣布は、お釈迦さまみずから見宝塔品に六難九易のたとえを以って示されるほど至難なことであって、その至難さの故に、二乗声聞は娑婆弘教を敬遠回避して他国の弘教を申し出たほどであり、またその至難さの故に、迹化の菩薩は沸るような情熱をそそいで勧持品二十行の偈文を以って誓願を立てたほどでした。

従って迹化の菩薩にしても二乗声聞にしても、たとえ資格のないことには気付かなかったとしても、末法娑婆弘教の至難さに対する理解としては、まさしく当を得ていた、ということは出来ましょう。この理解は、本化の菩薩においても同様にいわれなければならないことであって、六難九易に関しては本化も迹化も変わりはないのです。

本化の菩薩であるから末法娑婆弘教が容易になることもなければ、また更に難しくなるのではありません。勧持品二十行の偈文の如き誓願は、本化の菩薩としても迹化の菩薩の如く立てなければならないものであったのです。日蓮大聖人が勧持品二十行の偈文の「数々見擯出」の「数々」の二字は日蓮一人よめりと申されたように、この偈文を以って本化の誓願とし、本化の行軌とされたのも、また当然のことと申されねばなりません。

いいかえれば勧持品二十行の偈文は、迹化の菩薩の立願であるから価値がそこなわれるものでもなく、また無くなるものでもなく、六難九易のたとえを以って末法娑婆弘教を付属しようとされたお釈迦さまの勧発要請に対しては、本化の菩薩・迹化の菩薩・二乗声聞をとわず、すべての者が付属をうけようと願う限り、たてなければならなかった誓願ということが出来ましょう。

然し、迹化の菩薩にしても二乗声聞にしても、娑婆弘教にともなう忍難に対する理解は当を得てはいましたが、付属をうける資格を、見宝塔品の勧発要請の言葉の渕に問われていることには、全く気付くことはありませんでした。

また気付かなかったからこそ、ただ末法娑婆世界が濁悪・浅薄・諂曲・不実であるということによって、二乗声聞は娑婆弘教を敬遠回避して、娑婆以外の他国での弘教を誓願し、迹化の菩薩は積極的に娑婆の恩難弘教を誓願したのであり、またお釈迦さまとしても、付属の資格を暗に問われていことにも気付かないで、真剣に立願している迹化の菩薩に対しては、皮肉にも勧持品二十行の偈文とは対照的な四安楽行を示し娑婆において法華経を宣布する上において、出来るだけ難をさけられる方法を説き、付属をうける資格ある者として本化の菩薩の存在を明らかにし、迹化の菩薩の弘教を、あっさりと制止されたのでした。

ここで肝心なことは、お釈迦さまが迹化の菩薩と二乗声聞の衆に対して、敢えて末法娑婆弘教を勧発要請し、「付属してあることあらしめんと欲す」と仰せられたのは、如来神力品の偈文に「無量の菩薩をして畢竟して一乗に住ぜしめん」と述べられている通り、彼等をして悉く付属を受ける資格ある者、即ち本化の菩薩の自覚に立たしめようとされた、ということです。

そしてお釈迦さまのこの限りなき慈悲悲願は、御在世当時の迹化の菩薩や二乗声聞に限らず今日の私たちにもむけられていることを忘れてはなりません。お釈迦さまは御在世当時の人々を本化の菩薩の自覚に立たせようとされたばかりでなく、無始久遠劫来、無量の過去仏として出現しては、その時その時に本化の菩薩を生み育て、また未来永劫、すべての人々を本化の菩薩の自覚に立たしめようとされてやまないのです。久遠の本仏お釈迦さまのこの無限の悲願は娑婆が存在する限り、そして娑婆に衆生の生きている限り、決して絶える間もないことでありましょう。

ー自我偈随想目次へー