行学道場 日高 白象

自我偈のはじめに、

常に法を説いて、無数億の衆生を教化して、仏道に入らしむ

という「無数億の衆生」に、本化地涌の菩薩と、迹化の大衆の別があるように、「仏道に入らしむ」という「仏道」にも、本化と迹化の別があるということが出来ます。即ち、本化の仏道とは真実の一仏乗道であり、迹化の仏道とは方便の三乗道のことです。

そこで、ここに「仏道に入らしむ」ということは、本仏お釈迦さまが久遠劫来、一仏乗の法華経と、三乗の一切経を以って、本化と迹化の無数億の衆生をして、悉く、それぞれに一仏乗の仏道と三乗の仏道に入らしめて来た、ということが出来ましょう。一仏乗の道に入った者が本化の菩薩、三乗の道に入った者が迹化の大衆なのです。

但し、本仏お釈迦さまは「一仏乗において分別して三乗を説」かれたものであり、説くといっても「十方仏土の中には、ただ一乗の法のみあって、二もなく、また三もなし」と仰せられている通り、三乗の教えは説かれてはいても、それは三乗に即する一仏乗に入らしめんがための方便であって、三乗の果を説かれたのでもなく、また三乗の果に入らしめられたのでもありません。むしろ三乗の教えをきいて、三乗の道を修し、あやまって三乗の果におち入り、その果に執着することを否定して、更に一仏乗の道に入らしめようとされたのです。

従って「無数億の衆生をして仏道に入らしむ」と仰せられた処には、たとえ迹化の大衆が三乗を修してはいても、三乗の果に留まったり、それに執着しているものはない、と申されましょう。即ち、ここにいう迹化の大衆とは、三乗方便を修しながら、三乗の果にはおち入らず、三乗に即する一仏乗を指向しながらも、未だ一乗真実に入っていない人々なのです。

もとより、これらの人々を悉く一仏乗に入らしめんとするのが法華経であり、自我偈の結びに、

我れ、常に衆生の道を行じ、道を行ぜざるを知って、度すべき所に随って、為に種々の法を説く。毎に自らこの念をなす、何を以ってか衆生をして無上道に入り、速かに仏身を成就することを得せしめんと。

と悲願されている通りであって、ここにいう「種々の法」とは方便の三乗のことであり「無上道」とは一仏乗のことであることは申すまでもありません。即ち自我偈のはじめに開顕された本仏お釈迦さまの無始久遠劫来の化導は、そのまま自我偈の結びにおける無終永遠の願行とされているのです。自我偈のはじめと結び、それはまことに対照的であり、まことに相似していると申されましょう。

○一乗と三乗

自我偈のはじめの「常説法」の法が、自我偈の結びの「為説種々法」という三乗と、「得入無上道」の一仏乗とに分別され、三乗がそのまま一仏乗に開会されているということは、本仏お釈迦さまの久遠の化導が、毎に一仏乗において分別して三乗を説き、三乗を毎に一仏乗に開会しているということです。

ともすれば一乗主義の日蓮門下の内では、「正直捨方便」によって三乗を否定し、本仏お釈迦さまは一仏乗しか説かれていないと思いこみ、自分自身も一仏乗のみを受持して、三乗を謗法とみなす傾向があるようですが、これはまことに偏狭な見方であるというほかはありません。「正直捨方便」とは方便の教えを捨てよというのではなく、三乗方便の果に執着しているその果を捨てよという意味なのです。

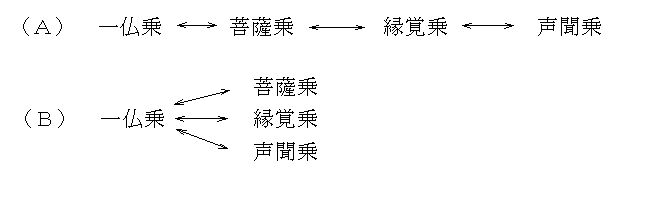

次に注意しておかなければならないことは、三乗を一仏乗に開会するのに、声聞乗から縁覚乗に上り、縁覚乗より菩薩乗に上り、菩薩乗より一仏乗へ上るというように段階をふんで開会するのでなく、声聞乗・縁覚乗・菩薩乗のそれぞれの立場において、直に一仏乗に開会されるものであるということです。

それは本仏お釈迦さまが、一仏乗から菩薩乗を説き、更に縁覚乗・声聞乗と段々に説かれたのではなく、一仏乗において直ちに三乗をそれぞれに説かれたものであり、三乗の各乗がそれぞれに一仏乗に即しているものであるからです。即ち、これを図示すれば(A図)ではなく(B図)であるのです。

ところが、ここで注意しておかなければならないことは、声聞・縁覚・菩薩の三乗は、生身のお釈迦さまが三身即一の久遠の本仏であられることを知らない迹化の衆生であるということです。従って、これらの三乗は皆、従因至果の行態をとらざるを得ないということです。

従因至果というのは、衆生みずから一切衆生悉有仏性の理を信じ、自己本具の内在する仏性を開顕して、仏果を成就しようとする自力の行態であり、仏性開顕が修行の主体となっているものです。これに対して従果向因というのは、仏の方から衆生成仏のために、既に仏によって成就されている仏の功徳を譲り与えようとする他力の行態であって、衆生の側にあっては仏が譲与しようとされる功徳を受領するということが信仰の主体となっているものです。

前者は行、後者は信。前者は始覚門、後者は本覚門、というように類別もされますが、実際には両者は互いに交錯しており、日蓮宗では衆生の信力、仏の仏力、法華経の経力という三カ冥合が行態の一般とされているようです。

然し、そのいずれにしても従因至果が因より果に至らんとするものであり、従果向因が果より因へ向かうものである以上、そこには因と果が隔絶されていて、共に迹の範疇より出るものではないと申されましょう。

これに対して法華経の一仏乗にあっては、本仏お釈迦さまと本化地涌千界の菩薩とが、無始久遠の昔より不二同体であるように、本因本果は毎に同時的存在として二而不二・不二而二であるのです。本仏お釈迦さまにおいても因果不二であり、本化の菩薩においても因果不二、そしてその教法の一仏乗もまた因果不二なのです。このことを日蓮大聖人が観心本尊抄において、

仏、既に過去にも滅せず、未来にも生ぜず、所化以って同体なり。………(人開会)

と仰せられ、また、

釈尊の因行果徳の二法は、妙法蓮華経の五字に具足す。………(法開会)

と仰せられている処です。

そこで、お題目をたもつということは、因より果へ至ろうとするのでもなく、果より因へ向かう仏の慈悲を求めるのでもなく、本化の菩薩として本仏お釈迦さまの因位に相入し、果徳と相即して父子同体であるということです。そこにはお題目に即する久遠の本仏お釈迦さまは現在前すると同時に、本仏お釈迦さまの胎中に是真仏子として息吹き、もはや求むべき何ものもなく、ただひたすら本仏の本願に生きるばかりなのです。

古来、一乗と三乗との関係については、譬喩品の羊車・鹿車・牛車と大白牛車によって、三車説と四車説が生じ、互いにその優劣が論ぜられて来ました。三車説というのは、羊車を声聞乗、鹿車を縁覚乗、牛車と大白牛車を同じ菩薩乗とし、一乗とは三乗の外にあるのでなく、一乗がそのまま三乗として開出され、三乗はそのまま一乗に帰納するものであるというのです。一方、四車説は羊車を声聞乗、鹿車を縁覚乗、牛車を菩薩乗とし、大白牛車を仏乗として、一乗を三乗の外におき、この一乗より三乗が開出され、三乗は一乗に帰納するものであるというのです。

この両説は、今日なお甲論乙駁している状態ですが、然し声聞・縁覚・菩薩の三乗において因果隔絶し、因より果へ至らんとするものであるならば、この三乗の外に因果不二の乗として当然一仏乗がなければならないわけです。そこで三車説よりも四車説の方が正しいということが出来ますが、蓋し因果不二の一仏乗とは、お釈迦さまの久遠実成が信じられない限り、理解し難い処でありましょう。実は一仏乗とは久遠の本仏お釈迦さまの仏身に即して実在しているものであるからです。

○法華経の受持

日蓮宗門の教えでは、法華経実践の在り方として「五種法師」ということがいわれています。これは法師品によって五種の実践者の類型があるといわれていることにもとずくものであって、法師とは在家に対する出家という意味でなく、在家・出家をもふくめ、法華経を宣説する人天の師、所謂、菩薩ということです。

では何故、はじめから菩薩といってよいものを、わざわざ法師といったのかという問題が起きて参りましょう。このことは今まで見のがされてきた大きな問題の一つでもありましょうが、おそらく大乗菩薩思想の興起する当初の、最も初期の姿を留めるものではないでしょうか。

これは全く推量にも等しい考えでしかありませんが、大乗思想の興起した初期において、教団の類型に、仏舎利塔を中心としたものと、仏舎利塔に関係しないものとがあり、前者は上座部の流れをくみ、後者は大衆部の流れをくみ、法華系統は前者の流れの中から、般若系等は後者の流れの中から興起して来たのではないでしょうか。

そして般若系の人々が、仏舎利供養を否定し、仏身讃仰よりも仏陀正覚の内容を追求して、その結果、抽象的理論に落ち入ったとしても、色即是空・空即是色という一連の空思想を強調したのに対して、法華系の人々は、あくまでも仏舎利塔を中心として久遠の仏身を讃仰し、抽象化された般若の空思想をも開会して仏身の内にとりもどしたのではないでしょうか。

紀元前後一世紀にかけて法華経を編纂して来た人々が、仏舎利塔を中心とした人々であったと主張することは、或は恐るべき独断と批難されるかも知れません。然し、独断と称せられるこの見方を以って法華経二十八品を読む時、何ら停滞することもなく、こぢつけがましい無理な解釈をすることもなく、すっきりと読み切れるというのは一体どうしたことでしょう。

たとえば、序品・方便品の中における仏塔供養、迹門全体にわたる授記作仏の中の、授記仏滅後の仏舎利塔建立供養、そして法華経にしか出現しなかった多宝塔とは実は仏舎利塔のことであり、見宝塔品第十一より如来神力品第二十一にいたる十一品の儀相の二仏並座は多宝仏舎利塔の中のこと、嘱累品第二十二より普賢菩薩勧発品第二十八にいたる七品の中にも多宝仏舎利塔の出現があり、更に如来寿量品においては「衆見我滅度 廣供養舍利 咸皆懷戀慕 而生渇仰心 衆生既信伏 質直意柔軟 一心慾見佛 不自惜身命 時我及衆僧 倶出靈鷲山」の名文があり、薬王菩薩本事品第二十三には次の如く説かれているのです。

その時に日月浄明徳仏、一切衆生憙見菩薩に告げたまわく、

善男子、我れ涅槃の時いたり、滅尽の時いたりぬ。汝、牀座を安施すべし。我れ今夜において当に般涅槃すべし。

また一切衆生憙見菩薩に勅したまわく、

善男子、我れ仏法を以って汝に嘱累す。及び諸の菩薩・大弟子、並に阿耨多羅三藐三菩提の法、また三千大千の七宝の世界・諸の宝樹・宝台、及び給侍の諸天を以って悉く汝に付す。我が滅度の後、所有の舎利、また汝に付嘱す。当に流布せしめ、広く供養を設くべし。若干千の塔を起つべし。

かくの如く、日月浄明徳仏、一切衆生憙見菩薩に勅しおわって、夜の後(ゴ)分に於て涅槃に入りたまいぬ。

その時に、一切衆生憙見菩薩、仏の滅度を見て、悲感懊悩して仏を恋慕したてまつり、即ち海此岸の栴檀を以って

その時に一切衆生憙見菩薩、またみずから念言すらく、

我れ、この供養をなすといえども、心なお未だ足らず、我れ今、当に更に舎利を供養すべし。

便ち、諸の菩薩・大弟子、及び天・龍・夜叉等の一切の大衆に語らく、

汝等、当に一心に念ずべし、我れ今、日月浄明徳仏の舎利を供養せん。

この語をなしおわって、即ち八万四千の塔の前において、百福荘厳の臂を燃すこと七万二千歳にして、以って供養す。無数の声聞を求むる衆、無量阿僧祇の人をして、阿耨多羅三藐三菩提の心をおこさしめ、皆、現一切色身三昧に住することを得せしむ。

引用の経文が長くなりましたが、これまで法華経の付嘱に関して、神力品の別付嘱、嘱累品の総付嘱がやかましく論ぜられて来ているのに、右の経文ほど付嘱を詳しく説いた経文はありません。即ち神力品は経巻付嘱、嘱累品は阿耨多羅三貘三菩提の法付嘱、そして薬王菩薩本事品では、如来の一切の仏法、阿耨多羅三貘三菩提の法のみならず、如来の教化された一切の菩薩・大弟子、給侍擁護の諸天善神、更に三千大千世界の七宝荘厳の仏国土、並びにその仏国土の中のすべての宝樹、宝樹の下の宝台等のすべてが付嘱され、就中、如来の仏舎利が広供養舎利の仏勅として付嘱されているのです。

一切衆生憙見菩薩は、仏滅後、仏身を荼毘にふし、仏舎利を八万四千に分け、八万四千の仏舎利塔を建立し供養しても「心なお未だ足らず」として、千二百歳の間、香油を飲み、香油を身にぬり、八万四千の仏塔の前において七万二千歳の間、臂を燃し、これを灯明として如来を供養しているのですが、この焼身供養こそ、如来の滅度を見て悲感懊悩し、みずからの手で仏身に火をつけ、仏身を焼き奉った悲しみ、いや焼き奉らなければならなかった悲しみ、このどうしようもない悲しみが、仏身を焼き奉ったみずからの手で、みずからの体に火を放ち、体を灯明として如来を供養せざるを得なかったものと拝すべきでありましょう。

そしてその悲しみは、仏滅後、日夜に護持礼拝する仏舎利塔の前において、生身のお釈迦さまの滅度を悲しみ、方便三乗の教えもゆがめられ、一乗真実の法華経までも滅尽せんとするを悲しんだ法華経々典編纂者の悲しみであったのではないでしょうか。

如来滅後、後の五百歳、法華経の編纂者たちは、仏舎利塔を護持礼拝するにつけても、お釈迦さまの御在世当時、仏弟子として師事し、給仕した思い、護念愛撫された思い、そして滅度にあった悲しみ、仏身を荼毘にふした悲しみ、更には仏法滅尽を見なければならない悲しみを以って泣きに泣きながら、法華経を編纂したのではないでしょうか。焼身供養、それは実は法華経編纂者が悲しみに泣きながら、実際に行った慟哭の供養であったのではないでしょうか。

私自身、昭和二十一年の元旦より、佐賀県小城郡三日月村彦島の日親堂、日親上人石小積法難霊場とはいえ、屋根は破れ、壁もなく、六畳一間の板張りで百日の行を起こし、敗戦の衝撃の中、法華経の行くすえ、日本国の行くすえを憂い、法華経のため国のため一臂の力をも得んとして願を立て、三十五日間の断食中、二十八日の間、左腕の焼き腐れて落ちる覚悟で、焼身供養をしたこと、思い起こしても恥ずべく、詫びなければならないことでした。

こうした慚愧の念が薬王菩薩本事品の付嘱論・焼身供養の解釈をせしめるのでしょうか。外見は同じ焼身供養であっても心が違えば法華経にそむいてしまいます。お題目を唱えるにしても信の在り方を違えるならば、声は同じお題目ではあっても本化のお題目ではないといわれなければなりません。

なお薬王菩薩本事品においては、焼身供養の功徳が次のように述べられています。

仏、宿王華菩薩に告げたまわく、

汝が意においていかん、一切衆生憙見菩薩、豈に異(コト)人ならんや。今の薬王菩薩これなり。その身を捨てて布施する所、かくの如く無量百千万億那由他数なり。宿王華、若し発心して阿耨多羅三藐三菩提を得んと欲することあらん者は、能く手の指・乃至足の一指を燃して仏塔に供養せよ。国城・妻子及び三千大千国土の山林・河池・諸の珍宝物を以って供養せん者に勝らん。

若し、また人あって、七宝を以って三千大千世界に満てて、仏及び大菩薩・辟支仏・阿羅漢に供養せん。この人の所得の功徳も、この法華経の乃至一四句偈を受持する、その福の最も多きにはしかじ。

ここに法華経の最大一が強調され、焼身供養の精神が法華経の受持の中に摂取されていることを知ることが出来ましょう。もとよりこの受持が、仏舎利塔供養を否定したものでなく、むしろ仏塔供養、仏身供養と相即しているものであることに注意しておかねばなりません。

ところが戦後、日本山妙法寺一門の仏舎利塔建立運動に反発する面もあってか、経巻中心主義者の中には仏舎利供養、仏舎利塔の建立供養を極力否定しようとする傾向があるようです。それらの人々の文拠が、実は法師品の「不須復安舎利」という一句なのですが、然しこの句は実は仏舎利供養を否定するものではなく、むしろ強調するものといってよいほどなのです。

今、その前後の文をかかげてみれば、

在々所々に、若しは説き、若しは読み、若しは誦し、若しは書き、若しは経巻所住の処には、皆、七宝の塔を起て、極めて高広厳飾ならしむべし。また舎利を安ずることをもちいず。所以はいかん。この中には已に如来の全身います。この塔をば一切の華・香・瓔珞・繪蓋・幢幡・妓楽・歌頌を以って、供養・恭敬・尊重・讃歎したてまつるべし。若し人あって、この塔を見たてまつることを得て、礼拝し供養せん。当に知るべし、これ等は皆、阿耨多羅三藐三菩提に近づきぬ。

と示されているものであって、如来神力品の次の文にも相当するものです。

要を以ってこれをいわば、如来の一切の所有の法・如来の一切の自在の神力・如来の一切の秘要の蔵・如来の一切の甚深の事、皆この経において宣示顕説す。この故に汝等、如来の滅後において、まさに一心に受持・読誦し、解説・書写して説の如く修行すべし。所在の国土に若しは受持・読誦し、解説・書写し説の如く修行することあらん。若しは経巻所住の処、若しは園中においても、若しは林中においても、若しは樹下においても、若しは僧坊においても、若しは白衣の舎にても、若しは殿堂にあっても、若しは山谷曠野にても、この中に皆、塔を起てて供養すべし。所以はいかん、まさに知るべし、この処は即ちこれ道場なり。諸仏ここにおいて阿耨多羅三藐三菩提を得、諸仏ここにおいて法輪を転じ、諸仏ここにおいて般涅槃したもう。

法師品の「所以はいかん。この中には已に如来の全身います」というのは、神力品の「所以はいかん、まさに知るべし、この処は即ちこれ道場なり……」云々に相当しており、「諸仏ここにおいて」と三度くりかえされる処は、決して過去形の文でなく、あくまでも現在形の文であって、三世の諸仏がまさしく阿耨多羅三貘三菩提を得ておられる処であり、まさしく法輪を転じておられる処であり、まさしく般涅槃に入られようとしている処である、という意味なのです。若し、このように現在形でみなければ、神力品の経文は死んでしまいます。法華経においては仏は決して死んではいないのです。

従って法師品の「この中に如来の全身います」というのも、この仏塔の中には生きている如来がおられるということになりましょう。ここにいう「全身」とは、一仏の仏舎利が分散供養されたことに対して、分散されない一仏の全身という意味もありましょうが、神力品の「諸仏」の文と対照する時、三世無量の諸仏が一仏も欠けることなく収集されている全身と解されましょう。

そこで法師品の「不須復安舎利」というのは、法華経の実践される処、乃至法華経々典の在る処には、皆、仏塔を建立して供養しなさい、若し仏塔を建てても、安置すべき仏舎利がなければ、必ずしも仏舎利を安置する必要はないのです。何故ならば、この仏塔の中には生身の如来の全身が既におられるから、という意味になるのです。そこには仏陀と法華経と法華経実践者の三宝一如が強く打ち出されていると拝されましょう。

ところが仏舎利供養を忌み嫌う人々や、それを否定しようとする人々の中には、法師品や神力品にいう「仏塔」或は「塔」なるものは、経巻を安置する経巻塔であると主張する説もあるようです。もとより法華経の教は、久遠の本仏お釈迦さま、三世の諸仏、十方分身の諸仏に即するものですから経巻塔としても決してあやまった見方ではないにしても、仏舎利塔を否定し、経巻塔とみなしては、大へんなあやまりであり、やがては法華経の本尊論にもあやまりを起こしてしまうものといわなければなりません。

では経巻も仏舎利も安置しない仏塔を建立しても、内がカラッポならば、礼拝の対象にならないではないか、容れものだけをおがむ馬鹿はおるまい、と批難し嘲笑する人もおられるかも知れません。然しそれは象徴ということを知らない即物的な考え方であって、古代インドの仏教徒は、仏舎利のない場合でさえ、内に何も安置しなくても、その仏塔を建立し、仏塔の内に生身のお釈迦さまがおられると信じ、仏塔即仏身として礼拝供養したのです。

それは原始仏教徒が、仏滅後、仏弟子の像を彫刻してもお釈迦さまの仏身は、菩提樹、或は法輪を以って象徴して来た伝統的思惟・信仰にもとずくものであり、現にインドやセイロンに残っている古代の仏舎利塔の中には、仏舎利の祭られていない塔が少なからず現存しているのです。

「不須復安舎利」ーこの一句には、仏舎利がなくても仏舎利塔を建立し、仏塔即仏身、仏身即仏塔として、その下において法華経々典を受持・読誦・解説・書写・供養していた法華経編纂者たちが、仏舎利の安置されている仏塔を所有する小乗教団、或は法身思想をもつ般若系統の大乗教団等から、法華系の者たちは仏舎利の入っていない仏塔を建立供養していると批難攻撃されたことに対してでも、なお仏塔即仏身、仏身即仏塔の信仰を堅持して来た戦いの片鱗をうかがうことが出来ましょう。

そしてこの仏塔信仰の中より、一切経未曾有の多宝仏塔、たとえ多宝仏塔の内に仏舎利はなくとも、久滅度の多宝如来の厳然未散の仏舎利身、しかも法華経聞法と真実証明の誓願を果さんとする生身の仏、三世の無量の諸仏を象徴する仏身とその仏塔を生み出し、更にこの多宝仏塔の内において生身のお釈迦さまと多宝如来との二仏並座の儀相を起こし、生身のお釈迦さまを、無始無終に実在する三世無量の諸仏の系譜に入れ、如来寿量品において逆に生身のお釈迦さまこそ三身即一なる久遠実成の本仏であることを開顕するに至ったのです。

若し、法華経編纂者たちに仏塔信仰がなかったならば、たとえ仏舎利はなくても、それでも仏塔の建立供養をするという信仰が堅持されていなかったならば、おそらく仏舎利の代わりに仏舎利身を以ってあらわした多宝如来、そしてその多宝塔の出現もなく、二仏並座の儀相も起こり得なかったのではないでしょうか。

法師品における「五種法師」というその法師の姿に、仏塔を中心として大乗仏教の極髄を思索し、小乗も大乗も、そして般若系の教団をも開会しようとした初期法華の集団の姿をかい間みる思いがするものです。

一般に大乗経典の成立を論ずる場合、般若系の経典が出来た後、その般若の空思想をうけて真空を妙有化する(或は妙用化する)法華経々典が出来たといわれていますが、実は法華と般若は別系統のものであって、むしろ法華経が般若を開会しようとしたものということが出来るのではないでしょうか。

法華経の教義を論ずる人々の中には、法華経の方便品の「諸法実相」や如来寿量品の「如来は如実に三界の相を知見す。生死の若しは退、若しは出あることなく、また在世及び滅度の者なし。実に非ず、虚に非ず、如に非ず、異に非ず、三界の三界を見るが如くならず。かくの如きの事、如来は明かに見て錯謬あることなし」という文によって、般若の空思想へ帰ろうとする傾向がありますが、それは全く逆であって、般若の空を開会した法華経の事々無碍の世界、本因本果不二円融の世界こそ強調しなければならないのです。

さて元へ戻って法師品の「五種法師」の五種の実践とは、日蓮宗門では受持・読・誦・解説・書写とされていますが、実は受持・読誦・解説・書写・供養とすべきであり、しかも注意しておかねばならないことは、この五種の実践は、実は法華経々典に関するものであって、経典を受持・読誦・解説・書写・供養することであったのです。

日蓮大聖人は五種法師の中、受持を根本行としてお題目の受持一行を強調され、四信五品抄には、

専ら題目を持ちて余文をまじえず、なお一経の読誦だも許さず、いかに況んや五度をや。

と、初心の行者をいましめられているほどです。

そこで日蓮宗門の内では受持の在り方について、受持と信念を配当し、信じて受け、念じて持つと解釈したり、日蓮宗は自力にあらず他力にあらず、信力・仏力・経力(法力)の三力冥合、などと申していますが、開経偈にも「無上甚深微妙の法は、百千萬劫にもあいたてまつること難し。我れ今、見聞し受持することを得たり」という信仰の感動は、何処から湧き上がって来るのかというならば、これこそ五百塵点劫来、久遠の本仏お釈迦さまの毎自の悲願、常説法のたゆみなき計らいによるものであり、この久遠の計らいによって、法華経の絶対信が与えられ、めばえしめられたといわねばなりません。智慧第一の舎利弗が、その相対智をすてて大信力を起こさしめられたのも、方便品初頭よりの三止三請の計らいによるものでした。

自我偈のはじめの「令入於仏道」の五字にしても、衆生が自分の力で仏道に入ることが出来たというのでなく、久遠の本仏お釈迦さまの久遠の本願力、常説法の化導によって、実は仏道に入らしめられたのであったのです。本仏お釈迦さまの絶対なる神通之力を思わねばなりません。

〈上野峡 法華経講義〉目次へ