このパールヴァティー神に、ドゥルガー・ウマー・カーリーという三つの異なった性格の化身があり、八本の手をもつ残忍なドゥルガー女神が仏教の千手観音となっているのです。もとより仏教の神々の素地がヒンズー教にあったとしても、それを開会したものであれば、神の神格性格も仏教擁護のものとして昇華されていて、素地そのものでないことは申すまでもありません。然し真言密教においてはヒンズー教の素地が、なお濃厚に残されていることはいなめないでありましょう。

今日、インド全域において仏教は遺跡のみを残して殆ど潰滅に等しい状態を久しくしましたが、その原因を一般にはヒンズー教の密教的興隆とイスラム教の弾圧破壊に帰しているようですが、実は仏教自体内においてギリシャ文明の影響によって分析的煩瑣な教学に耽り大衆より遊離したことに重大な素因をみるべきでありましょう。分析教学探求、それがお釈迦さま御在世当時のような全人格的・霊的感動を失って行ったのです。

これに対してヒンズー教の信仰の熱狂さは、如何にそれが低級野卑であったとしても霊的迫力を以って圧倒し来るように感ぜられるものです。私たちは今度のインド旅行中、至る処でそのことを体験せしめられることでしょう。

●カルカッタのインド博物館

この博物館は、一八七五年に完成したもので、インド中で一番内容の充実しており、玄関正面のアショカ王石柱の獅子柱頭と牡牛柱頭が有名であり、紀元前二世紀半の頃の製作といわれるバールハット遺品の欄楯は同館の圧巻でもありますが、アショカ王石柱の獅子柱頭に既にギリシャ文明の影響をうかがうことが出来ましょう。

●ブッダ・ガヤ

ブッダガヤはインド四大仏蹟の一つで、お釈迦さまの成道された聖地。ガヤの駅より十四キロはなれた尼連禅河のそばにあります。お釈迦さまは三十五才(旧伝では三十才)の初冬、苦行林の前正覚山を下り、尼連禅河で水浴、村の乙女の乳糜の供養によって体力を回復し、ピッパラ樹の下で四十九日間の禅定に入り、十二月八日未明、夜明けの明星のきらめく時、遂に正覚を決せられ、その後五七日(三十五日間)一週間ごとに樹下を代えながら瞑想に入り、座より立って此処から三〇〇キロはなれたベナレス郊外のサルナートの鹿野園に至って、曽ての同行の五比丘のために初転法輪を行い、その後、仏弟子が六十人となった時、各人一人一人遊行の旅に立たせ、お釈迦さま自ら単身、再び成道の聖地ブッダガヤへ引き返し、ガヤ附近の尼連禅河流域にいた三迦葉(ウルビンラ迦葉・ナダイ迦葉・ガヤ迦葉)とその弟子千人を教化されているのです。

従ってブッダガヤは成道の聖地というだけでなく布教の聖地でもあり、仏教初期教団の飛躍的発展の地とも申されましょう。現在ここには五十二メートルの九重の大塔が天空にそびえていますが、初期の大塔はアショカ王によって十字形の殿堂として建立され、四世紀にセイロンのメーガヴァンナ王によって大覚寺が建てられ教学の中心地として栄え、五世紀後、法顕・護法も参篭し、七世紀のグプタ王朝には玄奘も来ています。

その後、十二世紀より十三世紀にかけてビルマ王が大塔を修復しましたが、イスラム教徒やヒンズー教徒によって破壊され、一八八一年、イギリスのカニンガム卿がベンガル政庁の許可を得て大発掘を行い、原形を復元しましたが、翌年一八八三年より四年にかけてビルマ仏教徒が現在のような改悪的大修理をしてしまったのです。大塔の南側に大きな湖がありますが、それは初めからあったのではなく、大塔の建立・修復のため土を取ったために出来た人工湖にすぎません。

大塔内部の御本尊釈迦牟尼仏像は、十一・二世紀に作られた座像高さ三尺余りの立派な降魔像ですが、惜しむらくはビルマ僧のために金ピカにぬられ、ビルマ僧と同じ赤茶の衣を着せられてしまっています。それはクシナガラの涅槃像についても同様に惜しまれる残念なことです。

大塔の西(裏)側に菩提樹(ピッパラ樹)がお釈迦さま御在世当時を偲ばせて枝を繁らせていますが、既に当時のものでなく、何代か代をかえているものです。ここで注意しておかなければならないことは、菩提樹の下の金剛宝座と、大塔の西側と南側の欄楯です。南側の欄楯は建立初期(紀元前一世紀の頃)の原形が偲ばれ、西南の隅から西側は破損が甚だしく、それでも九十余本の柱にインド仏教美術のあとが残されています。

その中、六・七世紀(我が国の飛鳥時代)頃捕捉されたものもありますが、有翼の馬、半人半馬の彫刻にはギリシャ文化の影響がみられましょう。その傾向はバールハットの欄楯の系統と異なり、むしろサーンチーの仏塔の欄楯に近いもののようです。金剛宝座は欄楯よりも時代は古く、アショカ王の石柱と同系統とみられています。

さてブッダガヤで一泊することが出来るならば、未明に起きて大塔に詣で、金剛宝塔の前で夜明けの明星を仰ぎながらお釈迦さま成道の昔を偲びたいものです。また時間に余裕があるならば尼連禅河を渡り、東方はるかにかすむ前正覚山に登って、お釈迦さまの苦行のあとを拝したいものです。往復約六時間、山頂より夕陽の中にそびえる大塔をおがむ景観は素晴らしいものといわれています。

このたびの仏蹟巡拝の日程では、ブッダガヤ宿泊が不可能とされ、その日の夕方、バスでラジギールへ向かうことになっていますが、ここで注意しておかなければならないことは、この聖地においてインドの人々に施食をするということに対する心がけです。

もとより施食という以上、謙虚な供養でありましょうが、インド三億の民衆の大部分は貧民であり、難民も厖大な数にのぼり、乞食も巷にあふれていてインド政府歴代の頭痛の種ともされているほどですから、巡拝団各自が日本より持参した一升の米が、どれほどの足しになるか、ということも問題にされるはずはありませんが、肝心なことは、この一升の米による施食が、インドの誇りを傷つけてはならないということです。

誰しも施食という以上、富める者が貧しい者に物を与えるという思い上がった心でなく、あくまでも功徳をつませて頂くという謙虚な志によるものでしょうから、日本からインドまで赴いて施食をしたという行為を以って、他の巡拝団に対して優越感をいだいたり、日本に帰ってこれを自慢したり宣伝したりする人は一人もいないとは思いますが、現地の日本人、ビルマ僧、そして施食に集まったインドの人々をはずかしめてはならないということです。

曽て日本山主の藤井日達猊下が、インド開教の当処、ワルダのアシュラムに初めてガンヂー翁を訪ねた時、猊下はおみやげに砂糖を差し上げた処、ガンヂー翁は皮肉にも、

「あなたは砂糖でインドを買収しようとされるのか」

といわれたそうです。

この逸話は蝋山氏の単行本に紹介されていたもので、真意のほどは判りませんが、その後、翁の誤解も直ちにとけ、猊下のインドにおける立正安国の願行に感動して、自ら太鼓をうち、お題目を唱え、インドの全民衆に対してヒンズー教徒もイスラム教徒も宗派の壁を越えて共にお題目を唱えるように提唱しつづけられたことは事実です。

然し、この逸話の中にインド人の強い誇りを感取することが出来ましょう。独立後のインドには、今日なお乞食を職とする者は至る所にあふれていますが、その乞食すら、投げ与えたものは決して見むきもしないし、拾おうともいたしません。それほど誇りをもっているのですから、施食の場合、施食の心がけがよくよく重要なこととなるのです。

私は、むしろ持参する一升の米を、インドにおいて法華経を宣布すべく挺身されている日本の僧侶に供養するか、その僧侶を通して民衆に施食して頂くようお願いする方が、最も妥当ではないかと思うものです。若し自己満足的な施食であるならば、厳につつしむべきである、と自戒するものです。

次に、巡拝団の日程として「お施餓鬼供養」の行事が組まれて巡拝団の名も「インド仏蹟お施餓鬼巡拝団」とされているようですが、その施餓鬼供養は如何なる精霊に対して行うものであるのか、私には明確ではありませんので懸念も起きて来るものです。

申すまでもなく仏蹟巡拝にあたっては、私たちのみでなく、私たちの先祖の霊も、私たちと共に仏蹟を巡拝するものであり、私たちの家の因縁霊も、これに伴うものでありましょうから、仏蹟において先祖供養や因縁供養をすることも有難いことはいうまでもありません。この限りにおいて「インド仏蹟お施餓鬼巡拝団」という名も理解されましょうが、各自持参する一万辺のお題目の写経の紙は、一体どこで散華するのでしょうか。

霊鷲山にしてもルンビニーにしてもクシナガラにしても、そこには河はありません。散華するならば、仏蹟の景観をそこなってしまうことでしょう。河のある仏蹟というならば、静寂な仏陀伽耶、そのそばに流れる尼連禅河の外はないでしょう。

私は尼連禅河のほとりで読経唱題し、河の中に入ってでも、それぞれに持参したお題目の紙を、その清流に流して霊の供養をすることが最も感動的であろうと思うものです。先祖の霊もさぞかし歓喜されるのではないでしょうか。

然し、若しインド民衆の無縁の因縁霊を供養するということであるならば、そういうことは到底、私の考えも及ばないことです。仮に外国人が日本に来て、日本国土の亡霊の供養をするといったならば、日本の民衆は、これをどのように受けとめることでしょう。おそらく茶番劇として一笑に伏すかも知れません。

これをテレビで放映するならば拍手嘲笑することでしょう。思い上がりも甚だしい、無知な振舞い、一時的自己満足的な演出として……ただ嘲笑を買うにすぎないではないでしょうか。

供養とは、具体的に有縁の人(有縁の霊)に対してするものです。無縁の霊といっても、たよったり、さわったりする縁あればこそ供養するものであって、縁がなければ(縁が起こらなければ)お釈迦さまでさえ救うことは出来ないのです。ましてインドは仏教を駆逐し潰滅せしめたすさまじいヒンズー教とイスラム教の国です。そういう国の異教徒の霊を、何の縁もなく、ただ漠然と巡拝団だけで施餓鬼供養して、そこに如何なる仏縁を起こそうというのでしょう。所詮一人よがりな遊戯に終わってしまうのではないでしょうか。

そこで、若し施餓鬼供養の仏事が、仏事としての功徳を残そうとするならば、そしてそれがインドにおける立正安国運動の一端に連なることを願うならば、現在、インドの国において法華経を宣布している僧侶のもとにおいて、その僧侶の信徒である現地のインドの民衆と共に、民衆の先祖供養、民衆の土地供養というように、より具体的に行うことによって、日本より各自持参した一万辺のお題目の写経が生きて来るのではないでしょうか。

若しその地に河がなければ火昇供養を以って水向供養に代えることも出来ましょう。ベナレスのガンヂス河へ船を出して船の中からお題目の散華をすることは写真の被写体としては面白いものであったとしても、所詮、遊戯か自慢話の種にすぎません。

私の願うことは、せっかくの試みである施食にしてもお題目による施餓鬼供養にしても、そのことがその場かぎりの自己満足的なものでなく、インドにおける法華経広宣流布に連る仏事であって欲しい、ということです。

●ナーランダ

ナーランダの道場は、地理的に南中インドの龍樹系の実相論と、北中インドの無著・世親系の縁起論とが接触した大乗仏教の教学大道場であって、四世紀から十二世紀末にかけてインド仏教教学の中心地として栄えた処です。

寺の名を「吉祥ナーランダ寺」といい、クマーラグプタ王(帝日王)の創建にかかり、グプタ王朝の歴代の王によって僧院が建てられ、七世紀にはハルシャ王(戒日王)によって飛躍的に発展したものですが、その頃には既に密教教学を根本とするように堕路していたのです。

元来、大乗仏教では世俗的な呪術の法を厳禁していたのですが、二世紀の頃より陀羅尼が混入し始め、四世紀の頃になれば「孔雀王呪法」等々の呪法を説く独立の経典が作られるようになり、ナーランダにおいても西中インドの縁起論と南中インドの実相論の両論を哲学的体系に整備した瑜伽唯識思想が勃興し、それに折から台頭して来たヒンズー教の呪法を摂取し、七世紀の後半には密教教学が確立したのです。

学僧としては護法と成賢がまず輩出し、「大唐西域記」をあらわした玄奘もナーランダに来たって、成賢のもとで五カ年間の修行をしたといわれており、中インドの善無畏はナーランダのダルマキクタについて密教をうけ、入唐して長安に胎蔵界法を伝え、南インドの金剛智は、十才の時、ナーランダで出家し、善無畏の入唐直後、弟子の不空をともなって長安に金剛界法を伝えたことは有名なことです。

なお不空の弟子が、胎蔵界マンダラと金剛界マンダラを整備統合した恵果、恵果の正統的純密を継承したのが我が国の空海、そして空海によって密教々学が真言宗としてはじめて宗を立てたのです。

一方、ナーランダにおける両部の純密の期間は短く、七世紀をピークとして胎蔵界は衰え、金剛界法のみが栄え、全くヒンズー教化し、十二世紀末にはイスラム教によって破壊され、二十世紀初頭まで、全面的に荒廃し地中に埋没してしまったのです。

一九一六年、スプーナ博士によって発掘が開始され、遺跡は東西二五〇メートル、南北五〇〇メートルという広大な地域があらわれていますが、数基のストーパと十二の大僧院の様式は西北インドに始まった僧院形式を踏襲したものといわれています。

出土した仏像としては初期のグプタ王朝時代の優秀なものは少なく、末期の密教に属するものが多く、特に観音像が最も多いといわれ、その他、如来像・訶利帝母(鬼子母神の前身)像・金剛?像・大黒天像・降三世明王像・等の密教初期のものも出土してはいますが、優秀なものは少ないようです。

ただ遺蹟の一隅に七世紀頃の降魔成道の如来像が雑草の中、前かがみに安置されているのが最も優秀とされています。

遺蹟の前に博物館がありますが、ここで出土品を拝しながら、ナーランダン教学の歴史的変遷を見、大乗仏教を侵蝕・堕落せしめたヒンズー教の呪詛的強さを感ずることも、大きな勉強となりましょう。いや、それだけでなく、このナーランダの密教教学の正統的系譜の中に、空海の真言密教が生まれ、これと生涯対決された日蓮大聖人の忍難慈勝の伝道を、この廃墟の中に想い起こし、正法興隆の道念を奮い立たせねばならないのです。

インド仏蹟巡拝は、観光行列ではありません。お釈迦さま御在世当時の仏法、就中、法華経が仏滅後において衰退し潰滅して、末法のはじめ日本国に日蓮大聖人の出現されるまでの、地中深く埋没して来た痛恨の歴史を辿るのです。

本化地涌の菩薩は、再び出現しなければなりません。埋没の歴史の中から。埋没した仏蹟の中より、死滅した霊蹟の中より、生きた菩薩として、正法付嘱の人として。……その人は誰か。仏蹟に立って、それを痛感する人は誰か。仏蹟巡拝者は肉眼を以って廃墟に等しき仏蹟を見るのでなく、信仰の心眼を以って、その廃墟を鏡として、我が心を見なければなりません。

廃墟の遺蹟の中にも久遠のお釈迦さまは生きています。遺蹟の上に立っている私たちは、果たして生きているのでしょうか。久遠の命として、本化の仏子として。

仏蹟は見学するものではありません。そこにぬかずいて、生きまします久遠のお釈迦さまに面奉し、三千年昔の法華経本門の大マンダラ仏界に住するのです。感応のない処には信仰はないのです。

●ラジギール

お釈迦さまは成道後、鹿野園に赴いて、まず五比丘を教化し、更にここにおいてベナレスの町の長者の青年ヤサをはじめヤサの友人四人を教化し、更にヤサのベナレスの友人五十人を教化して、成道後わずか数ヶ月の間に六十人の弟子を得、伝道第一年の雨期をベナレスで過ごし、雨期があけるや伝道宣言を行い、単身、成道の地ブッダガヤを引き返し、その附近の三迦葉をはじめ弟子千人を教化し、その千人をともなって王舎城へ入り、マガダの国王ビンビサラの帰依によって城外の竹林精舎を得、ここに住して間もなく、舎利弗と目連がサンジャヤの弟子二五〇人と共に竹林精舎に来たって入信しています。

お釈迦さまが千人の弟子と共に王舎城へ来られた時、マガダの民衆は、七十才前後の年令で世にも有名な三迦葉が、年三十六才のお釈迦さまを師と仰いでつかえているのを見て、不審に思ったといわれていますが、この情景は、そのまま法華経の従地涌出品における老令の本化の四菩薩と若きお釈迦さまとの対比を彷彿せしめるものがありましょう。或は、この史実が涌出品構成のヒントとなっているのかも知れません。

舎利弗と目連の帰仏は、まず舎利弗が王舎城の町で托鉢中の五比丘の一人アッサジに出会ったことに始まるのですが、舎利弗は出家後二週間を過ぎて阿羅漢となり、目連は出家後一週間目に阿羅漢となっています。

なお三迦葉とは別人の大迦葉は、舎利弗・目連と同じく王舎城附近の生まれであって、王舎城とナーランダの中間にある多子塔でお釈迦さまに面奉し、出家後八日目に阿羅漢になることが出来たといわれています。

このように偉大な弟子たちを、次々に忽ちにして阿羅漢(応供)の境に入らしめた史実に微しても師のお釈迦さまが如何に偉大であられたかがうかがわれましょう。マガダ国のビンビサラ大王の帰仏にしても、それがたとえお釈迦さまの修行時代の約束であったとしても、成道後の偉大さを物語るものです。

お釈迦さまは伝道第二年目、第三年目、第四年目の三回の雨期を王舎城ですごし、第五年目の雨期はワッジー国のヴェーサリー城ですごされていて、その後はどこで雨期の三ヶ月を過ごされたかは不明ですが、その不明がお釈迦さまの伝道が文字通り東奔西走であったことを示すものであって、伝道のはじめの三カ年を王舎城・竹林精舎を中心とされたということはここが新しい文化の台頭地であり、ガンヂス河上流に地盤をもつ旧来のバラモンに対して、非バラモンのシャモンの群が蝟集し、六師外道等の新思想が起こっていたからでありましょう。

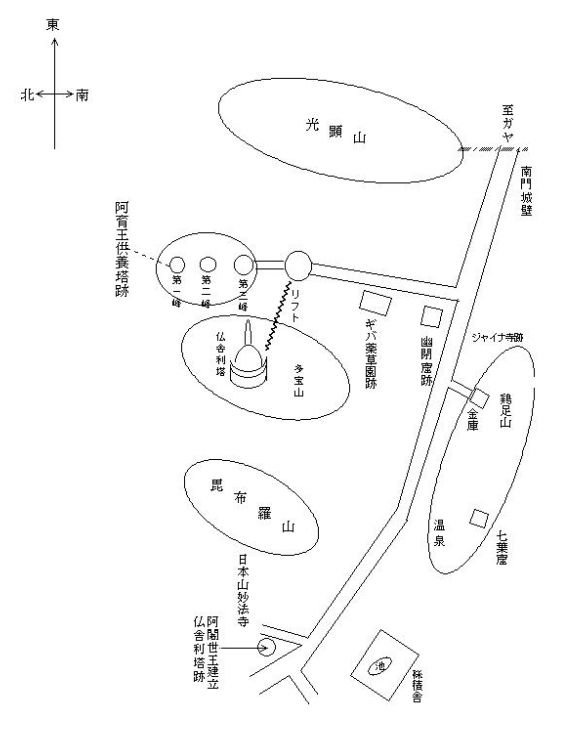

王舎城は阿含の古い経典の中にも「五つの山にかこまれた古い都」と紹介されていますが、霊鷲山を中心として東に太陽の昇る光顕山、西に多宝山、そのまた西に毘布羅山、盆地を隔てた南に鶏足山(大方広山)というのが、その五つの山であり、この五つの山にかこまれた古い都というのがビンビサラ大王時の旧王舎城、その子の阿闍世王の新王舎城は、ナーランダへ向かう北門の外といわれていますが、新旧の城趾を偲ぶ遺蹟は全く残ってはいません。王城は紀元前五世紀末にパトナへ移された後、荒廃にまかせ紀元五世紀に法顕が訪れた時には完全に破壊され、塼で作った壁の基部がわずかに残されていたというのですから、現在残っているものは後世のものという外はありません。

|

さてこの五山の中、鶏足山・光顕山・毘布羅山はヒンズー教、ジャイナ教の霊地となっていて、霊鷲山と多宝山とが異教に侵されず今日に至り、多宝山に日本山主藤井日達猊下によってその山の名の通り多宝塔の涌出したかのように仏舎利塔が建立されたのです。 この時、多宝山へ登るためインド唯一のリフトが日本山によって設備されましたが、霊鷲山への道は阿育王によって幅三メートルの石だたみの道がつけられています。この参道の途中、左側にお釈迦さまを殺そうとしてダイバダッタが山から落としたという岩が、七世紀に玄奘が参拝した折りには現存していたといわれていますが、今はそのあともありません。 参道を登りつめると右側に浅い谷間があり、これを渡って、やや登り大磐石を右へ廻れば、そこに三十三メートル四方の台地があります。この台地こそお釈迦さまが法華経を説かれた聖地に外なりません。台地の正面奥にレンガの壁のかこいがありますが、それは「御香室」といい、玄奘の頃までは天井のある石室になっていて、立像のお釈迦さまの仏像が安置されていたといわれ、中国の龍門の壁画の釈尊の画像も、実はここの立像を写生して中国へもち帰り、壁画として写したものといわれています。 |

おそらくお釈迦さま御在世当時、既にそのような石室がととのえられ、そこでお釈迦さまがお過ごしになられたのではないでしょうか。なお御香室に向かって右側にも台座がありますが、この台座に坐られてもお説法がされたことでしょう。台座の下には阿難窟と迦葉窟という二つの洞窟がありますが、もとより迦葉と阿難だけが居住したのでなく、多くの弟子がひしめきあっていたことでしょう。

御香室は東面して、御来光がまっすぐに射し入るようになっておりますが、ここよりおがむ御来光は、三千年昔、同じようにお釈迦さまがおがまれた御来光なのです。参拝者は、まず御香室にむかって、お釈迦さまに法味をそなえ、その後、御来光にむかって合掌するのがならわしのようです。

ここで不思議に思うことは、お釈迦さまは王舎城開教当初よりビンビサラ大王より広大な竹林精舎、インド屈指の優秀な温泉も近くにあるその園林・精舎の寄進を得ながら、そこでも夏安居され、説法もされたことではありましょうが、法華経等の重大な説法をされる時は、何故、わざわざ霊鷲山の第三峰、巨岩ばかりの日影もない狭い処を選ばれたのでしょう。

そして八十才のクシナガラへの最後の旅も、この霊鷲山から出発されておられる処よりみれば、お釈迦さまが生前、最も多く居住しておられたのは霊鷲山とも思えるほどです。では何故、お釈迦さまはかくまでもこの山を重視されたのでしょう。朝の御来光が美しい処であったからでしょうか。奇岩・巨岩が折り重なった奇勝の山であったからでしょうか。

ここで思い起こされることは、お釈迦さまの正法を開顕宣布された日蓮大聖人が、鎌倉に住まわれる時は、大町・小町の街道を通して一直線に幕府を眼下に見おろす松葉ヶ谷の山頂の御草庵であったということです。大聖人は日本政治の中心地鎌倉を一望に見おろし、且つ幕府と一直線に対するその場所をえらんで草庵をむすび、ここにおいて立正安国を祈り、ここから立正安国の運動を展開されたのです。

すると、お釈迦さまが霊鷲山を重視されたのも、実はここから王舎城を一望に見おろすことが出来ると供に、その王城の中に大王の官邸を直下に見おろすことが出来たからではないでしょうか。現在王舎城の盆地は虎も出没するジャングルにおおわれ、王居のあとも判りませんが、おそらく、そういうことがお釈迦さまをして霊鷲山を選ばしめた主因であったのではないでしょうか。

インド第一のマガダ国の王城、そしてその中の王居を眼下にすることが出来る場処であったればこそ、竹林精舎がありながら、五山の中でも霊鷲山、霊鷲山の中でも第三峰を選ばれたのでありましょう。

このことは霊鷲山において法華経を説法されるお釈迦さまの胸中、その法華経がマガダ一国をはじめとして全インドへ、そして全世界へと広宣流布することが期せられていたことをあらわすものであり、げに法華経は仏滅後の広宣流布の悲願と使命観に一貫されているのです。

さて、王舎城には霊鷲山第一峰に阿育王の建てた供養塔の跡、名医ギバの薬草園跡、ビンビサラ大王の幽閉窟跡、等がありますが、礎石もなく、ただその場所が残っているにすぎません。ここで見落としてならないことは、旧王舎城を出た所に日本山妙法寺があり、その庭園に阿難尊者の舎利等跡と、日本山の外に、しかもそのすぐ近くに接するように阿闍世王が仏滅後、仏舎利八分にされたその一部を祭った仏舎利塔跡があるということです。

いずれも遺蹟にすぎませんが、常随給仕の弟子阿難のお墓が、王舎城の仏舎利塔に接して建てられていたということには、至孝の感銘を深くせずにおられないものがありましょう。因みに阿難のような阿羅漢の舎利は、仏舎利よりもやや大いものであるとは、日本山の高弟丸山行遼上人の生前の言葉として思い起こさしめられるものです。(ここの日本山の土地はビルラ長者の寄進によるもの)

次に竹林精舎の跡ですが、ここには精舎の遺蹟らしきものはなく、お釈迦さま当時からあったという池が、現代的に美しく整備され、附近に竹も移植されています。遺蹟も整備がすぎると、観光化された空しさが涌くものです。

次に七葉窟は、仏滅直後、王舎城へ仏舎利を捧持したあと、大迦葉を座主とし、阿難を語り手として経典の第一結集の行われたあとであるとして有名ですが、最近異説も出、それは間違っている、七葉窟は第一結集の処ではないともいわれています。

ここで附記しておかねばならないことは、日本山妙法寺では毎朝、霊鷲山まで歩いて暁天撃鼓参拝が日課とされているということです。正法を論ずるもの、それは本仏お釈迦さまを恋慕随順し、お釈迦さまの久遠の悲願をいだいて、己を勘定に入れず、謙虚に、たゆみなく祈りつづけるという、その実践でありましょう。

●サルナート

サルナート、鹿野園は申すまでもなくお釈迦さまの初転法輪の聖地であって、ここでまず五比丘を教化し、ついでヤサとその友五十四人を教化し、僧伽(お釈迦さまをふくめて)六十一人となった時、ここで伝道の宣言をされたという二つの意義のある仏蹟です。

入口正面にセイロン寺院がありますが、肝心なものはその寺よりも鹿野園中央にそびえるダーメク塔という二重円筒形の仏舎利塔です。この塔は六世紀の建造物であって下部は大石を積み、上部は赤レンガを積みかさね、塔の中央部にはグプタ王朝の文様が帯状に刻まれていますが、かなり損傷をうけ、修理のあとがいたましいほどです。

塔の中央の廻りには八つの突出部があって各部に仏龕が作られてありますが、仏像は悉くもぎ取られ、そのあとにヒンズー教の拙い彫刻がおかれています。

このダメーク塔の先に僧院跡の石とレンガの遺蹟があり、その奥にアショカ王の石柱が、二メートルの高さの処で折れて欄楯にかこまれています。この僧院跡の横に博物館がありますが、この中の四頭の獅子像こそ、アショカ石柱の頭部に飾られていたものです。

ここの博物館には、サルナートがグプタ王朝の中期、マトゥラーに次いでガンヂス河流域における仏像制作の最も重要な処であっただけに、四世紀より六世紀にかけて作られた仏像にはマトゥラー仏像の洗練された技法よりも更に一段と清純な崇高美を感ぜしめるものが陳列されています。

博物館の廊下には十二世紀の密教系の宝冠仏が列べられていますが、もはやその頃ともなればヒンズー教におもねた仏教は衰退の一途をたどり、仏像にも迫力を欠き、十五・六世紀には、その密教すらも潰滅しているのです。

鹿野園は芝生におおわれた美しい静かな園ですが、ベナレスのヤサが苦悩に堪えかねて夜半家を抜け出、早暁、鹿野園をさまよっている時、野外に坐禅されておられたお釈迦さまに出あったといわれているのですから、ここの芝生の早暁には、三千年昔、野外に坐禅されておられたお釈迦さまを偲び奉ることも雰囲気として充分なものがありましょう。

この時、お釈迦さまは「ヤサよ」と呼びかけられています。ヤサは自分の名を知るはずもないお釈迦さまから、ヤサと呼ばれて驚愕し、黄金の靴をぬいで、ひざまずいたといわれています。

私たちも、お釈迦さまからヤサのように呼びかけられたいものですね。いや実は久遠の昔より今も私たちは一人一人、お釈迦さまから名を呼びかけられているのです。その呼びかけの声なき声を聞くことこそ信仰でありましょう。常に私たちの名を呼び、お題目をもって私たち一人一人の上に限りなき祈りをつづけられている久遠のお釈迦さま、このお釈迦さまの実在にふれて靴をぬいて礼拝したいものです。青年ヤサのように……。

●クシナガール

クシナガールの涅槃の園に入って、まず目につくのはアジャンターの第二十五窟の正面丸窓の形式に似た寺院で、堂内には五世紀頃の作と推定される巨大な涅槃仏像が安置されています。この仏像もブッダガヤの大塔の仏像と同様に金ピカにぬられ、法衣までも着せられていて、守堂僧の悪趣味に幻滅を感ぜさせられてしまうものです。

この涅槃像の台座に「最後の弟子」スバドラの像があり、像はお釈迦さまへ向かい、背を私たちにむけています。いかにも最後の弟子としてふさわしい姿と申されましょう。スバドラは百才前後のバラモンの学者であり、入滅まぎわのお釈迦さまに初めて会い、初めて説法を聴いて即座に阿羅漢の境を体得し、お釈迦さまの入滅を見送るに忍びず、許しを乞うて自亡しています。舎利弗も同様の自亡であったといわれていますが、老いた舎利弗・スバドラの自亡にお釈迦さまの入滅を見送ることの出来ないという悲しみのすさまじさが感ぜられましょう。

この時、お釈迦さまは開花・放香・散華等の自然現象の奇瑞に心をまどわされてはならない、大事なことは正しい修行であると仏弟子をいましめられています。

この時、お釈迦さまはすぐそばにはべっていた弟子のウパワーナに対して「比丘よ去れ、我が前に立つことなかれ」と厳しく命ぜられました。阿難がそのわけをたずねますと、お釈迦さまは次のように答えられています。

「阿難よ、今、十方世界の神々が如来の最後を見ようとしてサラ沙羅の周囲十二由旬(百キロ以上)の間に参集している。然し神々は有力な仏弟子が如来の前に立ちはだかっているので、如来を見ることが出来ないのをなげいているからである」

この逸話は、お釈迦さまの三明六通の神通力をあらわしている一端にすぎませんが、お釈迦さまは、この神通力を以って常に衆生を教化し、そして入滅のまぎわまでもこの通力によって説法されたのです。但し通力といっても正しい信仰・修行の縁とならないものは、悉く厳禁されたことは申すまでもありません。

次に、ここより二キロはなれた処に荼毘塔があり、土で盛られたこの塔は戦前、塔頂より二つに割るように発掘され、納められていた灰炭の中の仏舎利は、この塔を守っていた僧侶の手により藤井日達猊下へ贈られ、その一粒が身延の七面山本社奥に祭られているのです。

もとよりこの荼毘塔の処において仏舎利の八分が行われたのですが、不審に思われることは入滅の処と火葬の処が、何故、二キロもはなれているのかということです。一体、如何なる事由にもとずいて二キロも離れたのでしょう。送葬の儀式が参列者の多数のため二キロという距離を作らせたのでしょうか。入滅の処から見た方位によって、荼毘所が決定されたのでしょうか。それとも当時、沙羅双樹の園林が火葬に適しなかったためでもあるのでしょうか。今後にも考えて行きたいものです。

●ルンビニー

お釈迦さまが生誕されたルンビニーの仏蹟は、クシナガールのそれにくらべれば広漠とした感をただよわせています。むしろ逆ではないかと思わしめられるほどですが、クシナガールは町であるのにルンビニーは寒村にすぎないせいであるかも知れません。

ここには菩提樹におおわれたマヤ堂があり、地下の祠洞窟の正面の壁に、無憂樹の枝を右手にして脇腹からお釈迦さまの誕生されている浮彫があって、表面は痛んでいますが、なお造形美を留めています。惜しむらくは、すぐ隣に同じ構図の拙劣な模刻があることです。むしろない方がよいというべきでしょう。

堂の横に池があって、マヤ夫人の沐浴された池といわれていますが、今の池は四方形に掘り広げられたものです。また堂の裏にインド考古学の基礎をきずいたイギリスのカニンガム卿によって発見されたアショカ石柱が完全な姿で残されており、その碑文にアショカ文字で、

「ここに仏陀釈迦牟尼は誕生せられたり」

と刻まれているのを確認することが出来ます。

さて、クシナガールの涅槃の仏蹟においては、法華経如来寿量品の自我偈の中に、

為度衆生故 方便現涅槃 而実不滅度 常住此説法

衆生を度せんがための故に、方便して涅槃を現ず、而も実には滅度せず、常にここに住して法を説く

と示されているようにお釈迦さまの入滅は、実は方便であり、その方便は衆生を度せんがためという大慈悲、悲願によるものであったという実感を新たにしなければならないと同様に、ここルンビニーの生誕の仏蹟においても、その生誕は法華経の方便品に、

衆生に仏知見を示さんと欲するが故に世に出現したもう。

衆生をして仏知見を悟らしめんと欲するが故に世に出現したもう。

衆生をして仏知見の道に入らしめんと欲するが故に世に出現したもう。

舎利弗(よ)これを諸仏は、ただ一大事の因縁をもっての故に世に出現したもうと名づく。

と示されているように、四仏知見という衆生済度の久遠の誓願による生誕であったという感動を新たにしなければならないことは申すまでもありません。